お葬式は故人の冥福を祈り、最後のお別れをする大切な儀式。お通夜へ参列するときの服装やお香典は、マナーに注意しなければなりません。

そもそも、参列してはいけないお通夜があるのをご存知でしょうか。また、お通夜は「お香典を渡すだけ」と思っていたら大間違いで、お焼香までが一連のマナーです。

自分はお通夜へ行っていいのか、どんな服装で参列するべきなのか、お香典の準備や渡し方、お焼香の作法がよく分からない方もいらっしゃるでしょう。

そこで、知っておくべきお通夜の基礎知識とマナーについて、誰にでも分かりやすいよう、参列の流れに沿って手順を解説します。

事前の準備と心構えができていれば、安心してお通夜へ参列できますので、ぜひ最後までご覧になり、参考になさってください。

<この記事でわかること>

- お通夜に参列できるかどうかの目安

- お通夜の服装

- お香典の準備

- お通夜の持ち物

- お通夜の流れとマナー

お通夜に参列できるかどうかの目安

お葬式は人数規模や流れによって、基本的に4つの種類があり、お通夜の有無や、一般の人が参列できるかどうかがおおよそ決まっています。

| 葬儀形式 | 人数規模 | 1日目 | 2日目 |

|---|---|---|---|

| 一般葬 | 30名以上 | お通夜 | 葬儀・告別式・火葬 |

| 家族葬・密葬 | 30名以下 | お通夜 | 葬儀・告別式・火葬 |

| 一日葬 | 30名以下 | 葬儀・告別式・火葬 | - |

| 直葬・火葬式 | 10名未満 | 火葬 | - |

一般葬:誰でも参列できる

昔ながらのお葬式にあたる一般葬であれば、故人とお別れをしたい方や、遺族へお悔やみを伝えたい方まで、誰でも参列ができます。

会社や団体などの組織の代表者や、同僚としての参列、近所の方や町内会の方々など、さまざまな立場で参列が可能です。

家族葬・密葬:身内以外は基本的に参列できない

家族葬や密葬では、喪主や遺族から参列を依頼された人のみ、お通夜へ足を運ぶのが一般的なマナーで、それ以外の人は遠慮するのが通例です。

現在、家族葬はお葬式全体の約6割を占めると言われており、主流の葬儀形式です。つまり、多くのご家庭では、家族や親族などの少人数のみで葬儀を行っています。

一方で、密葬とは、社葬などの大きな葬儀の前に近親者のみで執り行う葬儀のことをいい、いずれも少人数なのが特徴です。

家族葬では、一般的に「近親者のみで葬儀を執り行います」と、訃報案内を行い、一般参列者を集わないスタイルが多いためご注意ください。

密葬では、身内などの参列者以外には訃報案内を行わず、他人に知られることなく葬儀を済ませることが多いです。

通常、お葬式にあたっては、喪主と葬儀社との間で、人数規模や葬儀の内容を事前に打合せて、おおよその予算まで確定しています。

式場のスペースや座席数、料理の数量なども限られているため、想定外の参列者や参列者が訪れると、遺族にとって迷惑になることを知っておきましょう。

なお、家族葬では、故人との遺志や家族の要望により、「香典は辞退します」など、お香典や弔電や供花などを辞退するケースも多くあるため、併せてご注意ください。

一日葬と直葬・火葬式:お通夜がない

一日葬と直葬・火葬式には、そもそもお通夜がありません。そのため、一般参列者は受付ができず、入場できない仕組みとなっています。

なお、一日葬とは、お通夜を省略して、家族や親族などの少人数で葬儀・告別式と火葬を執り行う葬儀形式です。

直葬や火葬式とは、葬儀や告別式の儀式を省略して、家族や近親者の数名で火葬のみを行うスタイルのことをいいます。

お通夜へ参列するべきかどうか分からない場合の対処法

どのようなお葬式か分からない場合や、お通夜へ参列して良いのか分からない場合は、次の手順で葬儀社を介して喪主へ確認してもらいましょう。

- ① 葬儀を行う斎場へ連絡をして葬儀社を尋ねる

- ② 葬儀社から喪主へ確認してもらう

大切な人を失った遺族の立場では、心身ともに憔悴している可能性があるほか、葬儀の準備で慌ただしい立場でもあります。

お通夜にあたっては、喪主や遺族への直接の連絡を避けるのが思いやりであり、大事なマナーです。

お通夜の服装

お通夜に着用する服装について、押さえておくべき3つのポイントをご紹介します。

- 喪服やスーツなど

- コートなどの上着

- 服装の注意点

喪服やスーツなど

お通夜へ参列する人は、「準喪服」もしくは「略喪服」を着用するのが基本的なマナーです。

| 種類 | 対象 | 服装 |

|---|---|---|

| 正喪服 | 喪主や遺族など故人の近親者 | 良質な素材のブラックフォーマルドレス |

| 準喪服 | 一般の参列者・参列者 | ブラックスーツ・ダークスーツ |

| 略喪服 | 喪主や遺族など故人の近親者 | 良質な素材のブラックフォーマルドレス |

喪主や遺族など近親者の場合

喪主や遺族は、一般の参列者よりも格式の高い上品で良質な正喪服を着用することが理想です。

正喪服とは、和装なら五つ紋のついた黒紋付、洋装なら男性はモーニング、女性は縁取りや刺繍などが施されたワンピースやアンサンブルスーツなどにあたります。

一般参列者の場合

一般参列者は、喪主の立場を踏まえて、正喪服よりも準喪服を着用するのが理想です。

とはいえ、突然の訃報連絡により急遽、お通夜に参列しなければならないときは、略喪服でも構いません。

略喪服とは、ブラックスーツのほか、グレーや紺色などのダークスーツのことをいいます。女性なら、ワンピースやツーピースのほか、パンツスーツなどです。

しかし、お通夜では黒以外の服装がとても目立つため、茶系や目立つ色柄のスーツは控えましょう。

また、略喪服で構わないのは、あくまでもお通夜の参列に限ります。着席して参列する立場の場合は、喪服を着用するのがマナーです。

お通夜での礼服の着用は、社会人としての良識を問われる場面でもあり、多くの人に注目されやすいため、注意しなければなりません。

なお、遺族から平服での参列をと言われた場合にも、服装は略喪服となります。平服は普段着とは異なるため、間違えないように気を付けてください。

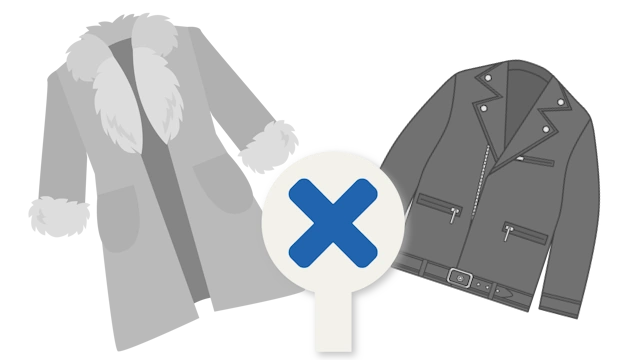

コートなどの上着

防寒着としてお通夜へ上着を着用する際は、光沢のないマットな質感の黒いコートがふさわしいです。

自宅にある手持ちのコートやダウンジャケットを着用しても構いませんが、グレー・紺・カーキ・ベージュといった落ち着いた色合いに限ります。

また、お葬式では、動物の殺生を連想させる毛皮やファーの付いたコートや、革製のジャケット・ジャンパーなどはタブーです。

マフラーや手袋などの小物においても同じように、目立つ色柄や素材の種類には注意しましょう。

服装の注意点

お通夜での服装に関しては気を付けるべき事項があるため、性別による注意点や、子どもの場合の注意点をご紹介します。

- 男性の場合

- 女性の場合

- 子どもの場合

なお、マスクを着用する場合は、「お葬式のマスクは何色がいい?白か黒?ベージュやグレーはマナー違反?」の記事で最適な色や注意点についてご確認ください。

男性の場合

お通夜への参列にあたっては、男性は白いワイシャツを着用し、ネクタイ・ベルト・靴下・靴はすべて、黒一色で統一するのが基本マナーです。

仕事帰りなどのお通夜の場合、レギュラーカラーの白いワイシャツと、光沢のない黒いネクタイをしていれば、作業着でも問題ありません。

また、暑い夏場でもワイシャツとネクタイは不可欠です。襟があってもポロシャツやノーネクタイはマナー違反となるためご注意ください。

なお、喪服ではタイピンやカフスは使用しません。ネクタイはくぼみをつけずにプレーンノットのシンプルな結び方にして、スッキリと身だしなみを整えます。

靴は、金具や装飾がNGです。横筋の入ったストレートチップ、もしくは無地のプレーントゥで、紐を通す部分が内羽根式のフォーマルシューズにしましょう。

お通夜の服装は、足元までマナーにこだわり、カジュアルシューズやスニーカーでの参列は避けるようにご注意ください。

女性の場合

女性のお通夜での服装は、全身を光沢のない黒一色で統一するのが基本的なマナーです。夏場でも五分袖以上、スカートも膝下のものとし、肌の露出を控えましょう。

仕事帰りに参列する際は、白いブラウスでも構いませんが、すぐに羽織れる黒のジャケットやカーディガンを用意しておくのがおすすめです。

また、急なお通夜の場合、女性はダークグレーや紺などの目立ちにくい服装でコーディネートしていれば、スーツでなくても問題ありません。

ただし、足元は目立ちやすいため、黒のストッキングにしてください。靴は光沢のない無地の黒のパンプスとし、ヒールは3~5cmが最良です。

なお、真珠はお悔やみの気持ちや悲しみを表す象徴のため、女性はグレーや黒、もしくは落ち着いた白い一連のパールネックレスを用意しておくと良いでしょう。

イヤリングやピアスも、真珠であれば問題ありません。ただし、指輪は結婚指輪のみとし、ブレスレットなど他の装飾は避けるようにご注意ください。

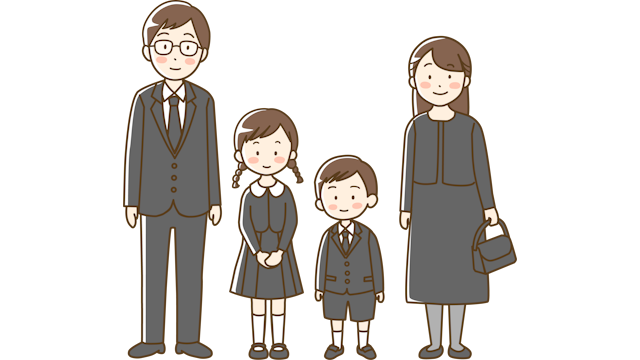

子どもの場合

子どもは喪服にこだわる必要はなく、幼稚園・小学生・中学生・高校生なら、学校の制服を着用するのがおすすめです。

もし、赤いリボンやネクタイを使用していれば、黒いリボンなどへ変更すると良いでしょう。とはいえ、ネクタイはなくても問題ありません。

制服がない場合は、大人の略喪服と同様、黒・グレー・紺などダーク系の色合いでコーディネートしてください。

小さなお子さまならワイシャツにこだわる必要もなく、ポロシャツでも構わないため、清潔感を重視しましょう。

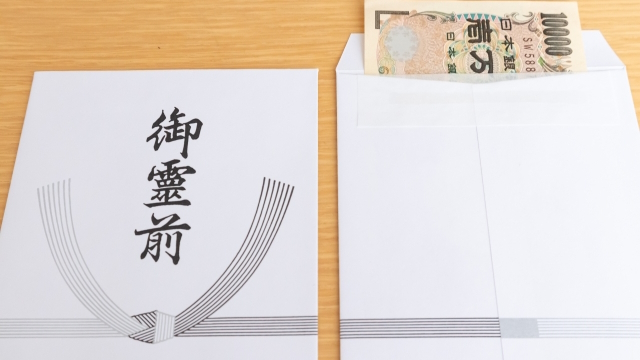

お香典の準備

お通夜で必要になるお香典の準備に際して、押さえるべき5つのポイントをご紹介します。

- お香典の相場金額

- 香典袋の選び方

- 香典袋の書き方

- 金額の書き方

- お札の選び方とお金の入れ方の向き

お香典の相場金額

お香典の金額は故人との関係性や年代によって、次のように相場が異なります。収入の有無や社会的な身分の違いを加味して、無理のないように気持ちを伝えましょう。

| 故人との関係 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 |

|---|---|---|---|---|---|

| 親 | 5万円 | 5~10万円 | 5~10万円 | 5~10万円 | 10万円 |

| 兄弟姉妹 | 3~5万円 | 3~5万円 | 3~5万円 | 3~5万円 | 5~10万円 |

| 祖父母 | 1~2万円 | 2~3万円 | 2~3万円 | 3~5万円 | 3~5万円 |

| おじ・おば | 5千~1万円 | 1~2万円 | 1~2万円 | 2~3万円 | 2~3万円 |

| その他親戚 | 5千~1万円 | 5千~1万円 | 1~2万円 | 1~2万円 | 1~2万円 |

| 友人やその家族 | 5千円 | 5千円 | 5千~1万円 | 5千~1万円 | 5千~1万円 |

| 同僚 | 5千円 | 5千円 | 5千円 | 5千円 | 5千円 |

| 上司・部下 | 5千円 | 5千円 | 5千円 | 5千円 | 5千円 |

| 取引先 | 5千円 | 5千~1万円 | 5千~1万円 | 5千~1万円 | 1万円 |

| 近所付き合い | 3~5千円 | 5千円 | 5千円 | 5千円 | 5千~1万円 |

| その他 | 3~5千円 | 5千円 | 5千円 | 5千円 | 5千~1万円 |

なお、30代以上の男女を対象にしたアンケート調査によると、香典金額は3,000円以上5,000円未満が最も多く、30代は3,000円未満が一番多い結果となっています。

出典:お葬式の香典に関するアンケート調査を実施(全国石製品協同組合)

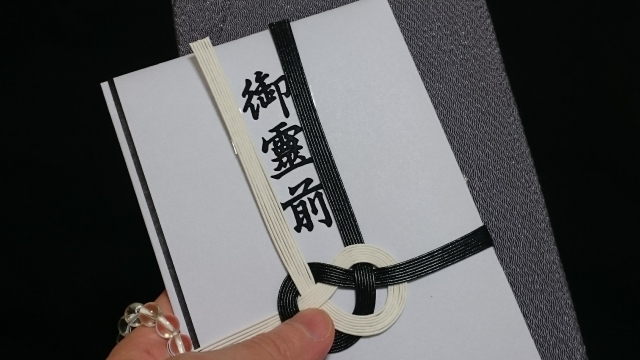

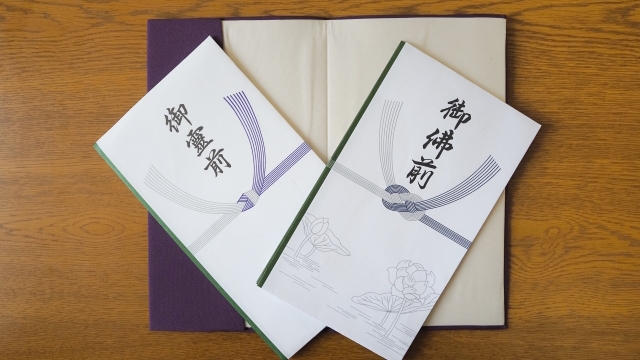

香典袋の選び方

香典袋の表書きは、次のように宗教によって異なりますが、「御霊前」であれば、どの宗教でも問題ありません。

- 浄土真宗:御仏前・御香典

- 浄土真宗以外の仏式:御霊前・御香典

- キリスト教:御花料

- 神道:御玉串料・御榊料

ただし、宗派が浄土真宗と分かっている場合は「御仏前」、仏教以外は蓮や雲海の絵柄がない香典袋を選びましょう。

また、香典袋は次のように、お香典の金額によって紙質や水引を選ぶようにします。

| お香典の金額 | 香典袋 |

|---|---|

| 5,000円未満 | 印刷された水引 |

| 5,000~2万円程度 | 奉書紙・黒白の水引 |

| 2~5万円程度 | 高級和紙・双銀の水引 |

| 5万円以上 | 大判の高級和紙・豪華な水引 |

香典袋の書き方

香典袋の書き方は、中袋の有無によって異なります。薄墨の筆ペンで書くのが基本のため、真心を込めてゆっくりと丁寧に書きましょう。

代理でお香典を持参する際は、費用を負担した人の名前を書き、左下に小さく「代」と記載します。配偶者の代理の場合は、「内」と記載するのが正しいマナーです。

なお、お通夜へ参列できない人は「家族葬の場合に香典袋を現金書留で送る際のマナー|送るタイミングや挨拶状の書き方を解説」「家族葬での弔電や香典の正しいマナー【例文付き】送る側と受け取る側」の記事で郵送方法や弔電の送り方もご紹介していますので、どうぞご参照ください。

【表側】

- 表書き:水引の上

- 名前: 水引の下へフルネーム(社名・所属先はその右側へ小さめに、肩書きは名前の上へ小さく表記)

【裏側(中袋がない場合)】

- 金額:水引の下・右側

- 住所:水引の下・左側

- 名前:水引の下・住所の左側の下寄り

【中袋】

- 金額:表側の中央、または裏側の右側

- 住所:左側

- 名前:住所の左側の下寄り

金額の書き方

香典袋へ書く金額の数字は、「大字(だいじ)」で表しますのでご注意ください。

| 一 | 二 | 三 | 五 | 十 | 千 | 万 | 円 |

| 壱 | 弐 | 参 | 伍 | 拾 | 仟 | 萬 | 圓 |

お札の選び方とお金の入れ方の向き

お香典のお金は、使用感のある古札が理想です。新札は不幸を予想していたような印象を受けるため、新札を使用するときは、一旦畳んで折り目をつけます。

お札の入れ方は、香典袋の表面から見て、肖像画が裏側の下向きで入れるのがマナーです。開封したときに「肖像画の顔が一番遠い場所」になると覚えておきましょう。

なお、喪主が宗教者へ渡すお布施袋の場合は、新札が適しており、お札の入れ方も反対の向きとなりますのでご注意ください。

お通夜の持ち物

お通夜への参列では、最低限持参するべき4つの持ち物があるため、忘れないように用意しましょう。

- お香典を入れた袱紗(ふくさ)

- 数珠

- ハンカチ

- フォーマルバッグ

袱紗

お通夜では、受付で渡すお香典を袱紗に包んで持参するのがマナーです。不祝儀袋のままバッグや内ポケットへ入れて携帯するのは避けましょう。

弔事用の袱紗には、グレー・紫・紺などの暗い色合いが一般的で、形状には風呂敷のように包むタイプと、袋式の差し込みタイプがあります。

差し込み型の袱紗なら、持ち歩きによって形状が崩れにくく、お香典の出し入れも容易でおすすめです。

数珠

仏式のお葬式では、お通夜への参列者も数珠を持参することがおすすめです。数珠は、故人への敬意と哀悼の気持ちを表します。

なお、数珠は念珠とも呼ばれ、お守りの役割があり、個人それぞれで用意するものです。身内であっても貸し借りはタブーのためご注意ください。

急なお通夜で用意できない場合には、数珠はなくても構いません。何よりもきちんと手を合わせて、故人の追悼と冥福を祈ることが大切です。

ハンカチ

ハンカチは、無地の白、なければ黒のシンプルなブロード素材が最良です。カジュアルなガーゼやタオルハンカチはNGのため、お葬式では控えます。

また、ワンポイントであっても色柄のあるものは避けるのがマナーです。刺繍やロゴなどは、内側へ畳んで隠すようにしましょう。

フォーマルバッグ

女性の喪服はポケットが無いものも多くありますが、基本的に持ち物はフォーマルバッグへ入れるのがマナーです。

フォーマルバッグは、黒い布製のものを用意します。仕事帰りのお通夜など、荷物が多い場合には、サブバッグを用意しましょう。

ただし、サブバッグは無地の黒やグレーや紺色などの暗い色合いとし、お焼香にあたって嵩張る荷物は先にクロークへ預けます。

男性は、一般的に多くの人は手ぶらで参列しますが、光沢のない黒いセカンドバッグやクラッチバッグであれば持参しても構いません。

お通夜の流れとマナー

お通夜の流れと、知っておくべき参列のマナーを次の5つの順序に沿ってご紹介します。

- ① 受付の時間と場所

- ② 受付の手順

- ③ 式場への入場

- ④ お焼香

- ⑤ 通夜振る舞い

① 受付の時間と場所

お通夜は一般的に17~19時頃から開始します。斎場への到着時間は、開始時刻の30分前ぐらいを目安にしましょう。

葬儀場へ到着したら案内看板を確認して、故人の名前が記載された式場で受付を行います。

大きな葬儀では、親族や一般、会社関係などと、受付が分かれていますので、注意して列へ並んでください。

② 受付の手順

お通夜での受付にあたってはマナーがあるため、事前に手順を覚えておきましょう。

(1)お辞儀をする

受付で順番がきたら、「このたびはお悔やみ申し上げます」と伝えて、軽くお辞儀をします。

(2)お香典を渡す

相手の目の前で袱紗からお香典を取り出して、受付台にある小盆の上へ相手側に向けてお香典を差し出します。

(3)芳名帳へ記帳する

喪主や遺族に分かりやすいよう、芳名帳へは、氏名・住所・連絡先を漏れなく記入してください。

夫婦で参列した場合は夫、もしくは連名で妻は名前のみ記入します。会社関係者の場合は、個人名だけではなく必ず社名も明記します。

代理でお香典を持参した場合は、自分ではなく費用を負担した人の名前を書き、名前の下に小さく「代」と記載します。配偶者の代理の場合は「内」と記載しましょう。

なお、コープの家族葬がサービスを提供している北海道では、芳名帳への記帳は行わず、香典を受け取った受付担当者が氏名や香典の金額を控えて、領収書を発行するのが通例となっています。

(4)引換券は最後に返礼品と交換

葬儀の規模などによっても異なりますが、受付で香典返しを渡される場合と、香典返しの引換券を渡される場合があります。引換券を渡された場合は、最後に返礼品と交換となりますので、紛失しないようにご注意ください。

地域によっては、お香典に対する領収書が発行されるため受け取り、代理で参列した際は忘れずにご本人へ手渡しましょう。

(5)上着や手荷物をクロークへ預ける

お通夜ではお焼香をする必要があります。上着やフォーマルバッグ以外の手荷物は、事前にクロークへ預けて、身支度を整えてから式場へ入りましょう。

③ 式場への入場

式場へ入場する際は、事前に次の2つの注意点に気を付けてください。

- 必ず携帯電話の電源を切っておく

- 事前に左手に数珠を持つ

なお、お通夜の席へ着席する場合は、マナーとして席次に決まりがあるため、注意しましょう。

祭壇に向かい、右側が親族席、左側が一般参列者の席です。左右それぞれ、中央の通路側が上座となり、故人との関係性や親交の深い順に前から順に着席します。

遅刻や退席する場合の注意点

お通夜の席では、基本的に遅刻や退席がNGです。やむを得ず遅刻した場合は、入場しやすいタイミングで案内係の指示に従い、後方の席へ静かに着席してくだい。

どうしてもお葬式中に抜けなければならない場合は、案内係へ伝えて後ろ側の退席しやすい場所へ着席させてもらい、お焼香を済ませてから静かに退席しましょう。

④お焼香

お焼香には作法があるため、遺族や親族へ失礼のないよう、あらかじめ一連の流れと手順を確認しておきましょう。

(1)遺族と僧侶へお辞儀

お焼香は、遺族や親族から行い、参列者は列に並びます。自分の順番がきたら、焼香台の手前まで歩み寄り、一度立ち止まって、遺族と僧侶へお辞儀をします。

(2)焼香台の手前で遺影にお辞儀

焼香台の一歩前まで進み、遺影に向かって一礼したら、一歩前に出てお焼香を行います。

(3)お焼香

右手の親指と人差し指と中指の3本の指で抹香を摘まみ、隣の灰の入った香炉へと移してお焼香をします。

(4)合掌

遺影に向かい両手を合わせて合掌して、故人の冥福を祈ります。

(5)一歩下がってお辞儀

一歩下がって、僧侶と遺族へお辞儀をしたら、お焼香は終わりです。

宗派によるお焼香の違い

お焼香は、宗派によって作法が異なるため、喪主や遺族の作法を真似するのが最良ですが、自分の宗派の作法で行っても問題ありません。

- 真言宗:3回

- 天台宗:1回または3回

- 浄土宗:1~3回

- 臨済宗:1回または3回

- 曹洞宗:2回(2回目は押しいただかない)

- 日蓮宗:1回

- 浄土真宗本願寺派:1回(押しいただかない)

- 真宗大谷派:2回(押しいただかない)

お焼香の回数と作法

お焼香では、回数や額へ押しいただくかどうかといった疑問がつきものですが、迷う場合は丁寧な作法として、「押しいただきながら3回」と思っておくと良いでしょう。

なお、押しいただくときの作法は、頭を軽く下げて、額の高さまで抹香を持った手を上げます。

⑤ 通夜振る舞い

お通夜の後、通夜振る舞いとして食事の席が用意されている場合には、故人の供養になるため、一口でも箸をつけて食事をするのがマナーです。

通夜振る舞いは地域やご家庭によって異なり、関東ではお寿司やオードブルなどの料理を用意して、遺族はお酌をしながら、参列者へお礼の挨拶回りをします。

一方で、北海道や関西や九州などでは、家族や親族のみで食事をするのが一般的です。

なお、お線香のあげ方や遺族の立場で知っておきたい「寝ずの番」については「お葬式の「寝ずの番」とは?線香やろうそくの意味や役割を詳しく解説」の記事で解説していますので、どうぞご参照ください。

まとめ:お通夜の服装やお香典のマナーは最終チェックもお忘れなく!

お通夜に関する基礎知識や、服装やお香典などのマナーをご紹介しましたが、まとめると次のとおりです。

- 誰でもお通夜に参列できるとは限らず、家族葬では一般参列者が行ってはいけないケースがあるため、不明な場合は葬儀社から喪主へ確認してもらうと良い。

- お通夜への服装は喪服を着用するのが最良だが、急なお通夜で難しい場合は、略喪服となるグレーや紺のダークスーツのほか、職場の作業着で参列しても構わない。

- 服装の基本は、男性は白いシングルカラーのワイシャツと黒いネクタイ、女性は肌の露出を避けることにあり、子どもはあれば制服が最良。

- お香典は、香典袋の書き方やお金の入れ方にも注意して、袱紗に入れて持参する。さらに、お香典の渡し方やお焼香の手順もお通夜のマナーとして把握しておく。

お通夜はいざとなると緊張して、忘れ物をしたり、作法が分からなくなるケースもあるため、必ず最終チェックを行いましょう。

ご遺族の立場では、お通夜にあたって「葬儀とお通夜の日程を決めるコツ!お葬式や法要の日程を決定する手順」「家族葬の参列者は何親等まで呼べばいい?参列者を決める基準や参列辞退を伝える方法を解説」の記事も参考になさってください。

コープの家族葬は、北海道一円、さまざまなお葬式に対応しています。お通夜に関するご相談にも対応していますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。