お葬式の日程について、多くの方は「亡くなった翌日がお通夜、その翌日が葬儀・告別式」と思っているのではないでしょうか。

しかし、全国的にみると、葬儀は亡くなった約3日後に行われるケースが多いのが実態です。

さらに、火葬場の予約が取りにくい関東首都圏などの地域では、亡くなってから4日以降に葬儀を行うことも多い傾向にあります。

そのため、「今日亡くなったら、お葬式はいつやるの?」「葬儀や法要の日程はどうやって決めたらいいの?」と、戸惑う方もいらっしゃるでしょう。

そこで、お葬式のお通夜と葬儀・告別式の日程に関して、押さえておくべきポイントや、スムーズに日程を決める手順についてご紹介します。

お葬式にあたっては、法律に関わる重要な決まりごとや、事前にやるべき役所手続きもあるため、よく読んでから日程を決定してください。

<この記事でわかること>

- 葬儀とお通夜の日程で押さえるべきポイント6つ

- お葬式(お通夜と葬儀・告別式)の日程を決定する手順5つ

- 葬儀後の法要の日程とは?

- 葬儀やお通夜の日程でよくある質問3選

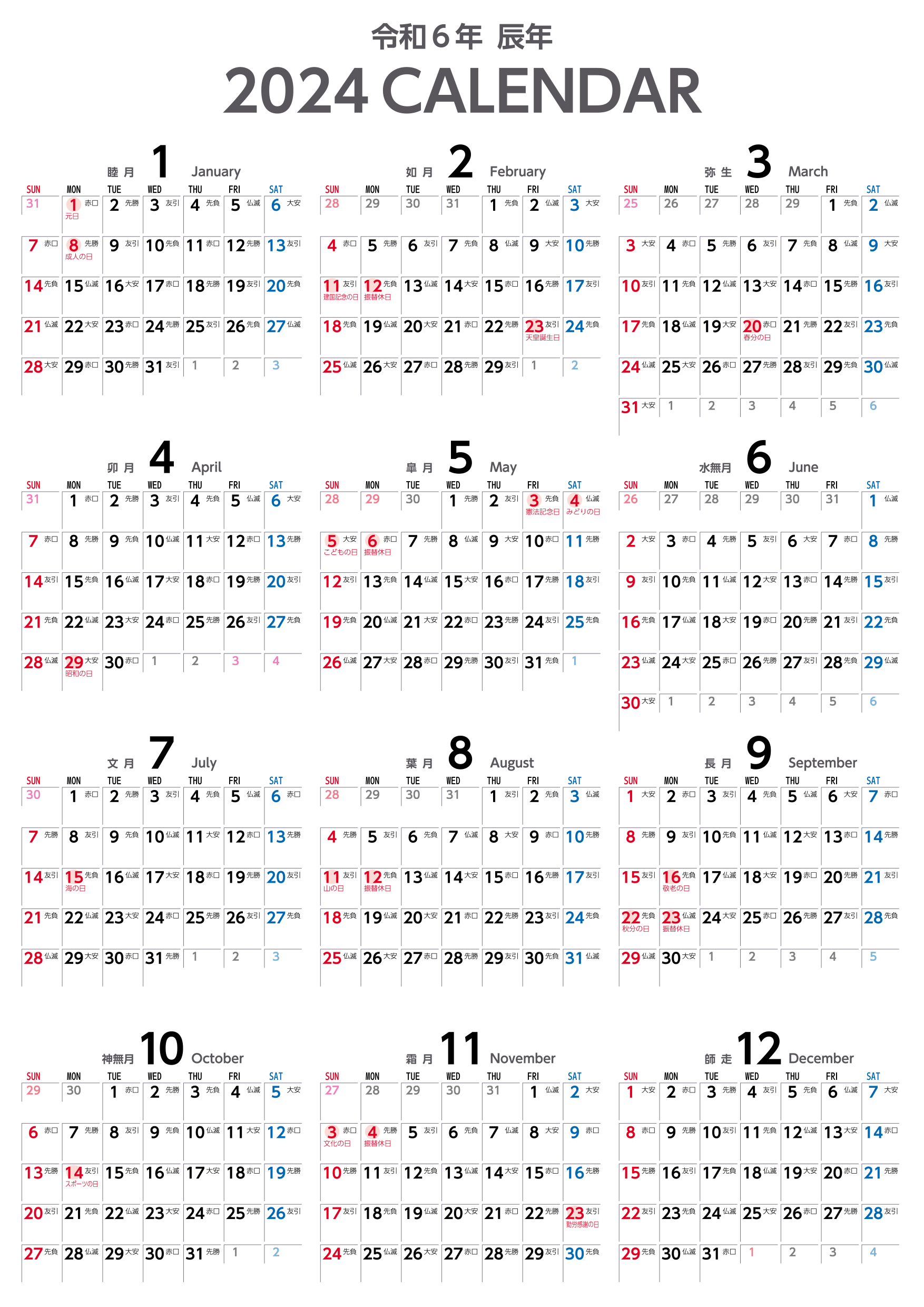

- 2024年六曜カレンダー

葬儀とお通夜の日程で押さえるべきポイント6つ

葬儀とお通夜の日程を決める際、押さえておくべき6つのポイントがあるため、優先順にご紹介します。

- ① 葬儀の日程は葬儀形式によって異なる

- ② 葬儀の日程は地域の風習や遺体の状況によっても異なる

- ③ 火葬は事前に役所手続きのうえ死後24時間経過しなければならない

- ④ 斎場や火葬場の状況により日程調整が必要

- ⑤ 親族やお付き合いしている宗教者の都合を考慮する

- ⓺ 未練のないお別れと万全な葬儀の準備のためにゆとりをもつ

① 葬儀の日程は葬儀形式によって異なる

葬儀の日程は、基本的に葬儀形式によって異なります。葬儀形式とは、葬儀の流れや人数規模によって分類されるお葬式の種類のことです。

| 葬儀形式 | 参列人数 | 1日目 | 2日目 |

|---|---|---|---|

| 一般葬 | 30名以上 | お通夜 | 葬儀

告別式 火葬 |

| 家族葬・密葬 | 30名以下 | お通夜 | 葬儀

告別式 火葬 |

| 一日葬 | 30名以下 | 葬儀

告別式 火葬 |

- |

| 直葬・火葬式 | 10名未満 | 火葬 | - |

葬儀形式による葬儀の日程の違いは上記のとおりで、近年は「一日葬」といって、お通夜を省略するお葬式の方法も一般的になりました。

一般葬

一般葬とは、昔ながらのお葬式の葬儀形式で、一般参列者はお通夜へ参列して、受付でお香典を渡してからお焼香をするのが一般的です。

ただし、お通夜へ参列できなかった場合や、とくに故人と親しかった人は、翌日の葬儀・告別式へ参列するケースもあります。

家族葬

家族葬は近年最も人気の葬儀形式です。

一般葬と同じように1日目はお通夜、2日目は葬儀・告別式を行いますが、参列者を、家族や親族といった故人と近しい人に限定して執り行うのが特徴です。

事前の訃報案内により「葬儀は近親者のみで執り行います」と、家族葬であることを伝え、通知を受けた人も参列を自粛するのがマナーです。

一日葬

一日葬とは家族葬に対して、お通夜を省略して、1日で葬儀・告別式・火葬を執り行うのが特徴の葬儀形式です。

お葬式を1日で完結できることから、葬儀費用を削減するメリットがあります。

直葬・火葬式

直葬や火葬式とは、ごく少人数で火葬のみを目的とする葬儀形式のため、お葬式は数時間で終わります。

葬儀代が負担できないご家庭に最適ですが、必要に応じて火葬場で読経してもらうことは可能です。

② 葬儀の日程は地域の風習や遺体の状況によっても異なる

葬儀の日程や流れは、地域の風習やご遺体の状況によっても異なるため、ご注意ください。

例えば、函館市や東北地方、山陰地方や九州地方の一部の地域などでは、前火葬による骨葬として、火葬をしてから葬儀・告別式をするのが一般的です。

葬儀は地域のしきたりに合わせて行うことが一般的ですが、事前に日程や流れを確認のうえ、もし違和感を感じることや要望があれば、葬儀社へ相談しましょう。

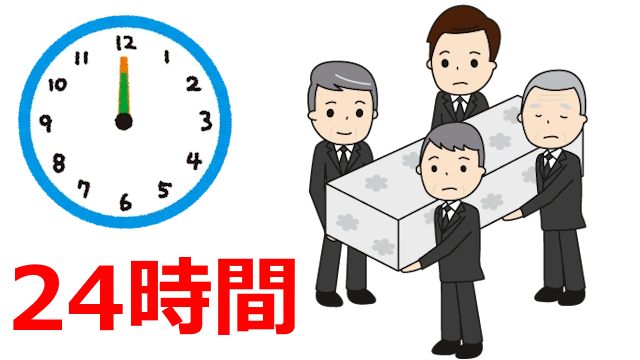

③ 火葬は事前に役所手続きのうえ死後24時間経過しなければならない

火葬は事前に役所手続きのうえ、死後24時間以上経過しなければならず、次のような法律が定められています。

- (1) 遺体は24時間以内に火葬してはならない

- (2) 火葬では火葬許可証を提出しなければならない

- (3) 死後7日以内に死亡届を提出しなければならない

なお、一般的に葬儀社では役所手続きまで代行しているため、書類の準備に関しては心配無用です。

(1)遺体は24時間以内に火葬してはならない

死後または死産後、遺体は24時間以上経過しなければ火葬してはならないことが法律によって決められています。

違反すると、1,000円以下の科料または拘留が科せられるため、注意しなければなりません。

出典:墓地、埋葬等に関する法律(厚生労働省)

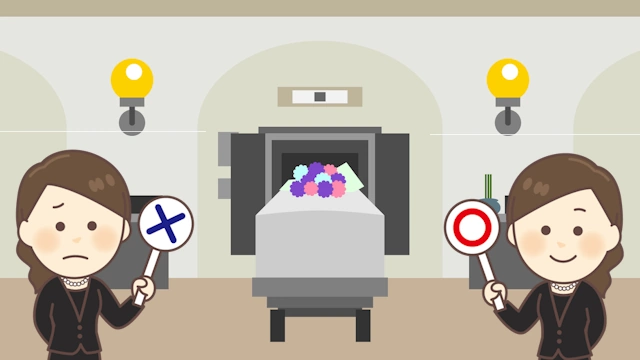

(2)火葬では火葬許可証を提出しなければならない

「墓地、埋葬等に関する法律」では、遺体の火葬や埋葬で市町村長の許可を受けなければならないと定められており、火葬では火葬許可証を取得しなければなりません。

火葬許可証とは、火葬時に必ず必要となる書類で、次に説明する死亡届とともに、火葬許可申請書を市町村役場へ提出すると入手できます。

(3) 死後7日以内に死亡届を提出しなければならない

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3ヶ月以内)に市町村役場へ提出しなければなりません。

出典:戸籍法(法務省)

違反すると、5万円以下の科料が科せられるため、死後は速やかに提出が必要です。

④ 斎場や火葬場の状況により日程調整が必要

多くの葬儀社は365日営業していますが、必ずしも希望する日程で葬儀を行えるわけではありません。斎場や火葬場の予約状況や休業日によっては、日程調整が必要となるためご注意ください。

全国的に火葬場や火葬施設のある葬儀場は、1月1日~2日と友引の日を休業日とするケースが多く、施設によっては三が日を休みにする場合もあります。

ただし、火葬場によっては友引の日も営業している場合や、事前予約が不要なケースもあるため、斎場の空き状況ともども、葬儀社へ確認するのが最良です。

なお、友引の日の火葬では、友人形と一緒に火葬するなど対処法もある一方、「縁起が悪い」と、中には古くからの風習を気にする人もいるため注意しましょう。

また、人口の多い都心部などでは、火葬までに1週間以上の期間を要するケースもあり、遺体は放置すると腐敗してしまうため、処置が必要になります。

葬儀を延長するための遺体の処置方法に関しては後述しますので、どうぞ参考になさってください。

⑤ 親族やお付き合いしている宗教者の都合を考慮する

お通夜や葬儀では、遺族のほか、とくに故人の血縁者にあたる親族へ列席してもらう必要があります。一般的には故人からみて、3親等以内の方たちが対象です。

さらに、菩提寺などのお付き合いしている宗教者があれば、お通夜や葬儀にあたって儀式を行ってもらうのがマナーのため、事前に都合を確認しなければなりません。

檀家の多いお寺などでは、急なお葬式に対応できないケースがあるほか、お盆や春と秋のお彼岸には法要で繁忙期となるため、考慮するよう注意しましょう。

⑥ 未練のないお別れと万全な葬儀の準備のためにゆとりをもつ

お葬式にあたっては、未練のないように故人と最後の時間をゆっくり過ごすことや、葬儀の準備で失敗や後悔のないよう、日程にゆとりをもつことも大切です。

葬儀が終わると緊張感から放たれて、行き場のない悲しみに苦しむ方も少なくありません。中にはグリーフケアと呼ばれる回復のための癒しが必要になる人もいます。

また、万全な葬儀の準備に向けては、日程にゆとりをもつことも大切です。故人のためにより良いお葬式となるよう、とくに喪主にあたる人はご注意ください。

喪服などの身支度や数珠などの持ち物の用意のほか、とくに喪主やその配偶者にあたる人は、髪型やネイルオフなどの身だしなみを整えることも大切なマナーです。

また、喪主はお通夜や葬儀・告別式の後、挨拶をする機会もあるため、スピーチが苦手な人は事前に挨拶文を作成しておくなど、心構えも必要となるでしょう。

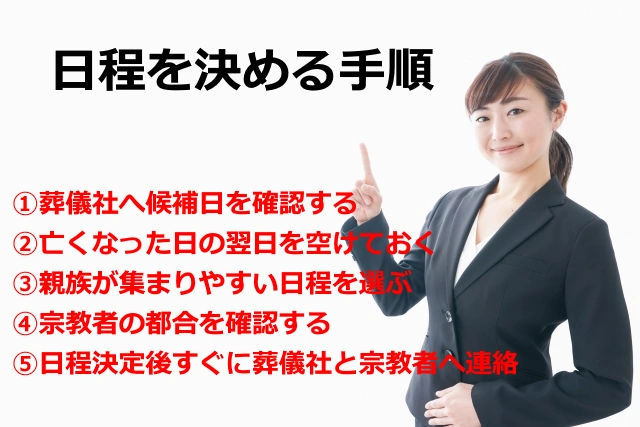

お葬式(お通夜と葬儀・告別式)の日程を決定する手順5つ

お葬式でお通夜と葬儀・告別式の日程をスムーズに決定するためには、次の5つの順序を踏まえると、主要ポイントを押さえることができ、トラブルを回避できます。

- ① 葬儀社へ候補日を確認する

- ② 亡くなった日の翌日を空けておく

- ③ 親族が集まりやすい日程を選ぶ

- ④ お付き合いしている宗教者の都合を確認する

- ⑤ 日程を決定したらすぐに葬儀社と宗教者へ連絡する

STEP.1 葬儀社へ候補日を確認する

葬儀の日程は、斎場や火葬場の空き状況や地域の風習に合わせる必要があるため、まずは葬儀社へ候補日を確認しましょう。

火葬場の予約状況はインターネットで確認できる地域もありますが、葬儀社へ依頼することで、斎場と火葬場の両方の空き状況の確認が速やかにできます。

STEP.2 亡くなった日の翌日を空けておく

亡くなった日の翌日を空けておけば、どのような葬儀形式を選択しても、法律違反によるトラブルを回避して、万全な葬儀の準備に取り組むことができます。

近年は終活によって、生前にエンディングノートを作成する方がたいへん増えているため、故人が用意していないかどうか、確認してみましょう。

葬儀に対する要望や、訃報の連絡先などが記載されていたら、故人の願いを汲み取るかどうか、家族で話し合うことをおすすめします。

そして何より、大切な人を失った直後は、周囲を気にせずに故人と過ごす時間をつくることがとても大事です。

後々まで失敗や後悔することなく葬儀を執り行うために、日程にはゆとりをもつようにしましょう。

STEP.3 親族が集まりやすい日程を選ぶ

葬儀の日程は、親族が集まりやすい日取りを考慮し、遠方に住んでいる場合は航空券や新幹線チケット、宿泊先の予約など、行楽シーズンの混雑も配慮しましょう。

とくに、葬儀では故人の近親者への気配りが大切で、もし揉め事になると、後々のお付き合いにも影響するためご注意ください。

なお、友引の日に火葬をする際や、地域性から一般的な葬儀の流れと違う場合には、事前に親戚へ連絡しておくと、トラブルを未然に防ぐことができて安心です。

事情がある場合でも、あらかじめ親戚へ連絡しておけば、少なからず気遣いや誠意を伝えることができるでしょう。

親戚トラブルに関しては、事前に「家族葬の親戚トラブル事例7選!トラブルを防ぐ対策と対処法をご紹介」に目を通しておくと、万一のときもスムーズに対処できて安心です。

STEP.4 お付き合いしている宗教者の都合を確認する

葬儀の日程は、菩提寺などのお付き合いをしている宗教者の都合を確認することもたいへん重要です。

日程を確認する際に、お布施や戒名の費用について「皆さまどのぐらいでいるっしゃいますか?」とお聞きして、相場を確認しておくと良いでしょう。

また、葬儀にあたって、作法や分からないことなどがあれば、併せて確認しておくと安心です。

STEP.5 日程を決定したらすぐに葬儀社と宗教者へ連絡する

葬儀の日程を決定したら速やかに葬儀社へ連絡をして、斎場や火葬場の予約をしてもらいます。

同時に宗教者へも連絡のうえ、正式に依頼を行いますが、もしお付き合いのある宗教者がいなければ、葬儀社へ相談すると紹介してもらうことも可能です。

葬儀後の法要の日程とは?

仏教では、葬儀後に次のような日程で法要を執り行うのが一般的です。

| 名称 | 日程 |

|---|---|

| 初七日法要 | 亡くなってから7日目 |

| 四十九日法要 | 亡くなってから49日目 |

| 一周忌 | 亡くなってから1年目 |

| 三回忌 | 亡くなってから2年目 |

葬儀後すぐの初七日法要は遠方の親戚などへ配慮して、葬儀の日にその延長で、繰り上げ法要や繰り込み法要として執り行うことが通例となっています。

四十九日法要や一周忌・三回忌といった年忌法要は、家族や親族が集まりやすいように週末に行うことが多く、その場合の日程は、当日よりも前倒しで行いましょう。

そのほか、遺骨の納骨時には納骨法要を行い、お盆や春と秋のお彼岸には、墓前で読経供養をしたり、お仏壇へのお供えをしたりして、手堅く供養します。

なお、法要は「追善供養(ついぜんくよう)」の一つで、故人の冥福を祈ることで、いつか自分自身にも見返りが訪れるというのが仏教での考え方です。

故人の命日を重んじることは、人と人との繋がりを感じたり、命の尊さを学ぶ機会になるため、ぜひ子どもや孫たちへも供養の習慣を教えてあげましょう。

葬儀やお通夜の日程でよくある質問3選

葬儀やお通夜の日程に関して、よくある質問をまとめてご紹介します。気になる項目があれば、ぜひ参考になさってください。

葬儀の日程はいつ決めるの?

病院などからご遺体を搬送して安置した後、葬儀の内容に関して葬儀社と打ち合わせを行いますが、一般的に葬儀の日程はその際に決めることが多いです。

ただし、時間帯や状況によっては、搬送の翌日に打ち合わせを行うケースもあるため、葬儀の日程は亡くなった翌日までに決めると思っておくと良いでしょう。

葬儀やお通夜はいつまでにやらなきゃいけないの?

死亡届の提出には死亡を知ってから7日以内という期限がありますが、亡くなってからいつまでに葬儀をしなければならないという決まりはありません。

しかし、遺体は死後2日程度から腐敗が始まります。また、遺体の火葬や遺骨の埋葬は火葬場や墓地以外で行ってはならないことが墓地埋葬法で定められています。

もし粗末に扱って棄てたりすると、死体遺棄罪に問われ、3年以下の懲役が科せられるため、遺体の取り扱いは丁寧かつ速やかに対処することが大切です。

出典:刑法第190条(e-GOV法令検索)

葬儀日程を延長するための遺体の処置方法とは?

亡くなってから葬儀をするまでの日程を延長するには、ご遺体の腐敗を防ぐ処置を施す必要があります。

目安となる最長の保管期間と費用についてご紹介しますので、どうぞ参考になさってください。

- ドライアイス:1週間程度・1日5千~1万円程度

- 冷蔵保管施設:1ヶ月程度・1日8千~3万円程度

- エンバーミング:50日程度・15~25万円程度

2024年 六曜カレンダー

友引の日を今すぐ確認できるように、六曜が掲載された最新の2024のカレンダーをご用意しました。どうぞご活用ください。

まとめ:葬儀とお通夜の日程は葬儀形式や地域性によって異なる

葬儀とお通夜の日程の決め方について、押さえておくべきポイントや手順をご紹介しましたが、まとめると次のとおりです。

- お葬式は、亡くなった翌日にお通夜、その次の日に葬儀をするとは限らない。

- 葬儀とお通夜の日程は、葬儀形式や地域性のほか、斎場や火葬場の状況によって大きく異なるため、候補日は葬儀社に確認するのが一番スムーズ。

- 亡くなった日の翌日を空けておくと、法律違反をせずにしっかりと葬儀の準備ができるため、失敗や後悔を防ぐことができる。

- お通夜や葬儀の日程は、親族が集まりやすく、お付き合いしている宗教者の都合を踏まえる。日程を決定したら、すぐに葬儀社と宗教者へ連絡をして、斎場と火葬場の予約と宗教者の手配を済ませる。

- 近年、葬儀後の法要は一般的に、逝去後7日目の初七日、49目の四十九日、1年目の一周忌、3年目の三回忌と続き、日程は当日もしくは前倒しをする。

葬儀やお通夜の日程の検討にあたって、斎場の空き状況の確認やご予約は、コープの家族葬までお気軽にお問い合わせください。

コープの家族葬では、お付き合いのあるお寺がいないご家庭へ、安心の明瞭価格でお坊さんのご紹介も行っています。