家族葬に参列しない場合、香典を送ってお悔やみの気持ちだけでも伝えたいと思うのは当然の考えです。

しかし、香典を現金書留で送る機会はめったにないため「どのように送ればいいか分からない」「そもそも家族葬って香典を送ってもいいものなのか?」と不安になる方もいらっしゃるでしょう。

そこで、本記事では現金書留で香典を送る方法・費用・マナーを解説します。家族葬への香典の送り方を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

家族葬でも香典は郵送していいのか?

家族葬とは、遺族・親族または故人と親しくしていた友人などで規模を小さくして執り行う葬儀の形式です。

故人とゆっくりお別れができ、費用も比較的抑えられるというメリットがあります。

家族葬では、喪主が香典の受け取りを辞退する場合がありますが、辞退していなければ香典を郵送して問題はありません。

郵送する際は、一般的なマナーに則って香典を包み、現金書留で送ります。日本では現金書留以外の方法で金銭を郵送する行為が禁止されているため、普通郵便で送らないように注意しましょう。

以降では、香典を現金書留で送る際のマナーや、郵送に必要な費用などを解説します。

香典の費用相場

家族葬で香典を郵送する場合の費用相場は以下のとおりです。

| 故人との関係 | 費用相場 |

|---|---|

| 親・兄弟・姉妹 | 5〜10万円 |

| 親戚関係 | 1万円〜 |

| 友人・職場関係 | 5千円〜 |

相場は一般的な葬儀と大きく変わりありません。香典の金額は、安すぎると失礼にあたりますし、高すぎても相手に気を使わせてしまいます。上記の表を参考に、適当な金額を包むようにしましょう。

香典袋を現金書留で郵送する際の料金

香典を現金書留で郵送する際に必要な費用は以下のとおりです。

| 項目 | 費用 |

|---|---|

| 現金書留用の封筒 | 21円 |

| 送料 | 基本料金+480円 |

上記の金額で、1万円まで保証してくれます。それ以上の金額を保証して欲しい場合は、5,000円ごとに11円の費用が必要です。

参考:日本郵政「書留」

家族葬で香典を現金書留にて送る際のマナー

家族葬で香典を現金書留で送る場合にも、さまざまなマナーが存在します。遺族に失礼がないよう、事前に把握しておきましょう。

本章では、以下の項目に分けてマナーを紹介します。

- タイミング|できるだけ早く送る

- 手紙|お悔やみの手紙(挨拶状)は必ず同封する

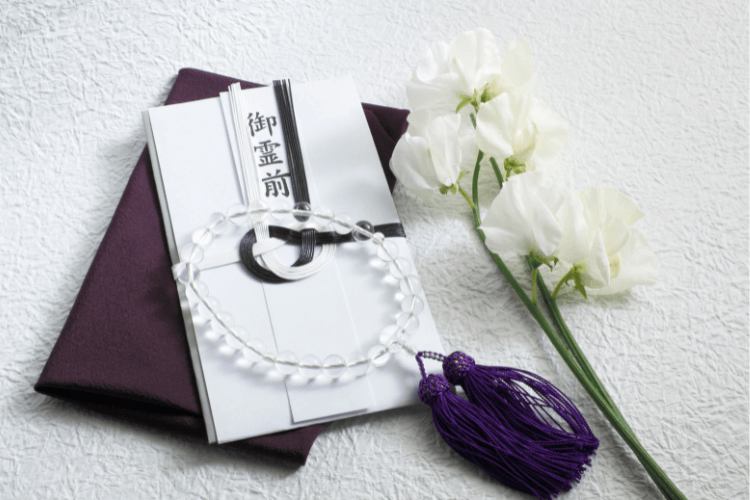

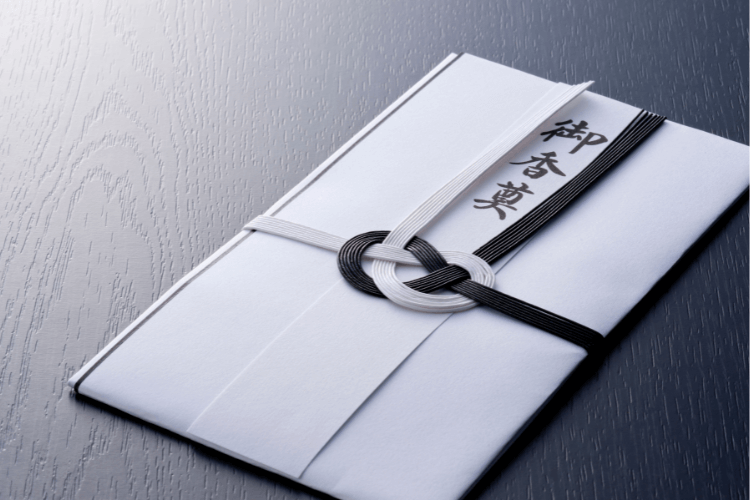

- 表書き|御霊前が一般的

- 宛名|喪主宛に送る

- お札の包み方|新札を使用しないのがマナー

ひとつずつ解説します。

タイミング|できるだけ早く送る

郵送するタイミングは、できるだけ早い方がよいとされています。可能であれば葬儀後1週間以内に送りましょう。

通夜や葬儀当日に送る場合は、会場に到着するよう郵送します。送付したタイミングによっては葬儀前後に到着してしまう可能性もあるため、日付指定をしておくと確実です。

また、現金書留に対応していない葬儀場もあるため、郵送してもよいか事前に確認しておきましょう。

手紙|お悔やみの手紙(挨拶状)は必ず同封する

香典と一緒にお悔やみの手紙(挨拶状)も忘れず同封しましょう。お悔やみの手紙は縦書きで白無地の便箋を使用しましょう。

2枚以上書いてしまうと「不幸が重なる」といった意味にとられてしまうため、1枚に留めるのがマナーです。

お悔やみの手紙は、現金書留用封筒にそのまま入れても問題はありません。封筒に入れる場合は、二重封筒以外の封筒をし使用しましょう。二重封筒にも「不幸が重なる」という意味があるためです。

表書き|御霊前が一般的

表書きは一般的な香典と変わりありません。四十九日前に送る場合は「御霊前」、四十九日後に送る場合は「御仏前」と記載します。

ただし、宗派によっては四十九日前でも「御仏前」とするため、故人の宗派がわからない場合は「御香典」とするのが無難です。その他宗教の表書きの書き方は以下のとおりです。

| 宗教 | 表書き |

|---|---|

| 仏教 | 御香典・御霊前(宗派によっては御仏前) |

| 神道 | 御玉串料・御榊料・御霊前 |

| キリスト教 | 御花料・御弔慰料 |

水引は白黒の結び切りを選びましょう。封筒は白無地が無難です。封筒に蓮の花が描かれている封筒もありますが、蓮は仏教専用の封筒ですので、神道やキリスト教の葬儀に参列する際は選ばないように気をつけましょう。

宛名|喪主宛に送る

香典を現金書留で送る際は、故人宛ではなく喪主宛に送ります。また、通夜・葬儀の当日に送る場合と葬儀後に送る場合で宛名が違うため、注意が必要です。詳細は以下のとおりです。

| 通夜・葬儀の当日に郵送する場合 | 葬儀場名「気付」+喪家名+喪主名+様 |

|---|---|

| 葬儀のあとに郵送する場合 | 喪主宛に送る |

通夜・葬儀の当日に送りたいのに喪主の名前が分からないときは「喪家名+ご遺族様」と記載しても問題はありません。

また、葬儀後に郵送する場合は、遺族が受け取り損ねてしまう可能性もあるため事前に伝えておくのが親切です。

お札の包み方|新札を使用しないのがマナー

香典に使用するお札は使用済みのものを用意します。新札を包むのは「不幸を予見していた」という意味になってしまうため、避けられているのです。

そのため、新札しかない場合は1度折るなどの配慮が必要です。使用済みのお札であってもボロボロすぎるのは失礼にあたるため、適当なものを選びましょう。

お札の向きは、表書きが書いてある面に、お札の裏面(人物画がない方)がくるのが正解です。

また、肖像画が封筒の下側にくるように包みます。中袋のある不祝儀袋に包む場合は、肖像画の面と封筒の表が一緒になるように入れましょう。

お悔やみの手紙の例文

お悔やみの手紙には、以下の内容を盛り込みます。

- お悔やみの気持ち

- 参列できないことへのお詫び(参列を辞退した場合のみ)

- 香典を郵送する旨

- 遺族への配慮や心遣い

喪主と面識がない場合は、故人との関係性も書きましょう。

また、以下の点にも注意が必要です。

- 鉛筆ではなくボールペンや筆を用いる

- 季語の挨拶、頭語、結語は書かない

- 句読点で区切らない

- 忌み言葉を入れない

忌み言葉とは、不吉を連想させる言葉や、不幸そのものを表現する言葉を指します。代表的な忌み言葉は以下のとおりです。

| 重ね言葉 | くれぐれも、度々、いよいよ、ときどき | 同じ音が重なることから、不幸の連続を連想させるため |

|---|---|---|

| 不吉な言葉 | 浮かばれない、消える、沈む | 言葉そのものが不吉なため |

| 直接的な表現 | 亡くなる、死ぬ、大往生 | 直接「死」を表現する言葉のため |

これらのポイントを踏まえた例文を紹介します。

【葬儀を家族葬で執り行うと事前に知っていた場合】

| 〇〇様

突然の悲報に接し ただ驚くばかりです 謹んでお悔やみ申し上げます やむをえない事情により ご葬儀に参列することができず 誠に申し訳なく存じております 心ばかりのものでございますが 同封いたします お父様の好きだったものをお供えいただければと存じます 心よりご冥福を申し上げます |

【葬儀の後に訃報を知った場合】

| 〇〇様

突然の悲報に接し ただ驚くばかりです 謹んでお悔やみ申し上げます かねてより療養中とは存じておりましたが ご弔問にもお伺いせず申し訳ございませんでした 遅ればせながら お父様のご冥福をお祈りしたいと思います 心ばかりですが 御香典を同封いたしました どうぞ御霊前にお供えください 心よりご冥福を申し上げます |

香典を辞退したが現金書留で届いた場合の対応方法

喪主が香典を辞退したにもかかわらず香典が送られてくる場合があります。その際は、四十九日後(忌明け)に香典返しを送りましょう。

四十九日後に到着したものは、早めに返すようにしましょう。2〜3日以内が目安です。

まとめ:家族葬に香典を郵送する場合は早めに送ろう

家族葬の場合であっても、郵送で香典を送ることは可能です。その際は、現金書留郵便を用います。送るタイミングは、できるだけ早い方がよいとされています。通夜・葬儀の当日に送るのであれば、日付指定で郵送しましょう。

香典の郵送の場合でも香典の書き方は変わりありません。表書きは「御香典」と記載し、お札は新札を使用しないように注意しましょう。

また、郵送の場合は香典と一緒にお悔やみの手紙を入れるのも忘れてはいけません。手紙には遺族への配慮や香典を郵送する旨、お悔やみの気持ちなどを記載しましょう。