「浄土宗の葬儀は初めてで、お布施にいくら用意していいか分からない」

「相場が分からないから、包んだ金額が少なすぎて失礼にならないか不安」

「お布施以外に必要な費用や、浄土宗の葬儀のマナーについて知りたい」

仏教の葬儀は、宗派によってお布施の相場やマナーが異なります。

お布施が少ない、またはマナーに失礼があったからといって、僧侶から怒られたり、関係が悪くなったりといった事態はほとんどありません。

しかし、できれば失礼のないようお布施を準備したいと思うのが喪主や遺族の心情でしょう。

本記事では、浄土宗の葬儀におけるお布施の相場・渡し方・葬儀に関するマナーを解説します。

浄土宗のお布施の金額で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

|

<この記事でわかること> ・浄土宗のお布施の相場 ・浄土宗のお布施の包み方 ・浄土宗の布施の渡し方 ・浄土宗の葬儀の特徴とマナー |

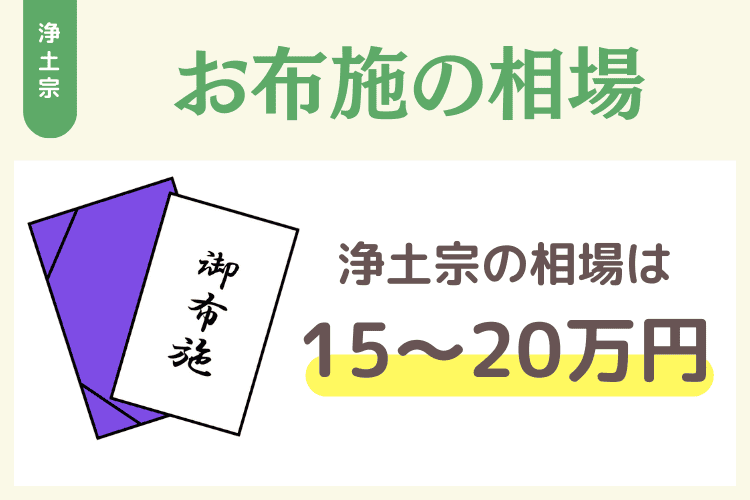

葬儀で渡す浄土宗のお布施の相場

浄土宗の布施の相場は、一般的に15〜20万円ほどと言われています。

ただし、15〜20万円はあくまで目安であり、地域や菩提寺との関係性、葬儀の形式や規模によって金額が変わる可能性があります。

お布施は、読経や戒名授与に対する感謝の気持ちを込めて渡すものです。「気持ち」を包む金銭のため、金額に決まったルールはありません。

お布施の金額に悩む場合は、菩提寺に直接相談するのがおすすめです。菩提寺に聞くのがはばかられる場合は、葬儀を依頼する葬儀社に聞いてみてもよいでしょう。

| 【関連記事】 |

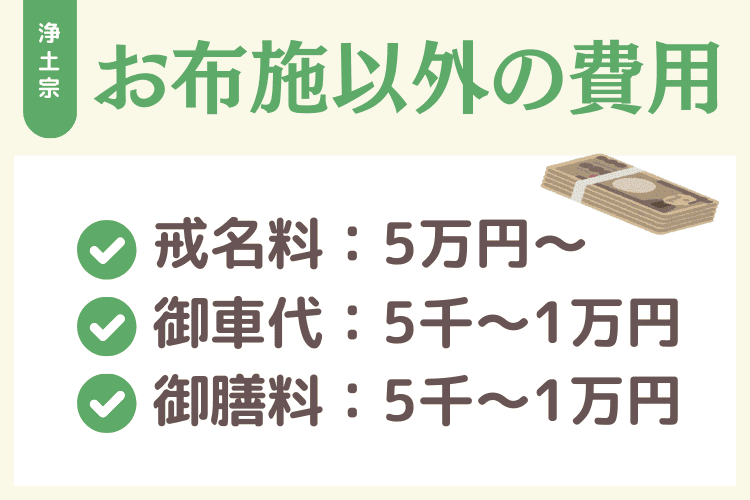

浄土宗の葬儀でお布施以外に必要な費用

浄土宗の葬儀では、お布施以外にも以下の金銭を用意する必要があります。

- 戒名料:5万円〜

- 御車代:5千〜1万円

- 御膳料:5千〜1万円

なお「戒名料」は、厳密に言うとお布施に含まれる金銭です。本章では、戒名料の相場をわかりやすくするため、お布施とは分けて解説しています。

戒名料:5万円〜

戒名とは、故人が極楽浄土で新しく授かる名前を言います。逝去後に仏門に入った証として、僧侶が授与します。本来は生前に仏門に入り授かるべきものですが、現在では亡くなってから授かることが一般的です(場合によっては生前に授与されます)。

戒名にはランクがあり、ランクが高いほど高額となる傾向にあります。北海道の相場は以下のとおりです。

| 浄土宗の戒名料 | |

|---|---|

| 戒名のランク | 相場 |

| 信士・信女 | 5~10万円 |

| 居士・大姉 | 10~15万円 |

| 院居士・院大姉 | 20万円~ |

戒名のランクによっては100万円ほどになるケースもあります。

御車代:5千〜1万円

御車代とは、僧侶が葬儀場へ足を運んでくれたことへの謝礼です。移動にかかった交通費(バス、電車、タクシーなど)の意味も含まれます。

移動距離を目安に金額を決めるケースが多く、近郊や同市内であれば5,000〜1万円が一般的です。

飛行機や新幹線などを利用して遠方から来てもらう場合は、料金を加算する必要があります。

ただし、遺族が僧侶を送迎する場合や、寺院で葬儀を執り行う場合は不要です。

運賃をきっちり払うのではなく、謝礼として多めに渡すことがマナーといわれています。

御膳料:5千〜1万円

御膳料とは、葬儀や法要後に執り行われる「精進落とし・通夜振る舞い・お斎」などの食事の席に僧侶が参加しない場合に渡す金銭です。

おもてなしができなかったことの代替として渡します。食事代1人当たりの金額が目安で、相場は5千〜1万円程度です。

僧侶が複数名の場合は、人数分の金額をまとめて渡します。僧侶が会食に参加する場合は不要です。

浄土宗のお布施のマナー

浄土宗のお布施には、3つのマナーが存在します。

- 包んではいけない金額に注意する

- 可能であれば新札を用意する

- 肖像画が表面にくるように入れる

必ず守る必要はありませんが、余裕があれば配慮しましょう。

包んではいけない金額に注意する

お布施の金額に明確な決まりはありませんが、地域によっては、以下の数字を気にする場合があります。

| 地域によっては包むべきでないとされる数字 | |

|---|---|

| 数字 | 避ける理由 |

| 4 | 「死」を連想させるため |

| 9 | 「苦」を連想させるため |

| 割り切れる数字(偶数) | 「割り切れる=縁が切れる」を連想させるため |

ただし、必ず守らなければならないルールではありません。「不安な場合は避ける」程度の認識でいれば問題ないでしょう。

可能であれば新札を用意する

お布施を包む際には、新札を用意するのが望ましいとされています。ただし、あくまで「推奨」であり、必ず守らなければいけないルールではありません。

多くのサイトでは、新札を用意するのが必須とされていますが、葬儀の準備で余裕がない場合は、使用済みのお札でもかまいません。

新札か旧札かを僧侶が気にするケースはほとんどないためです。

ただし、極端に汚れていたり破れていたりするお札は失礼に当たる可能性があるため、避けるようにしましょう。

肖像画が表面にくるように入れる

お札は、肖像画が封筒の表面に来るように入れます。香典と異なり、包む理由が僧侶に対してお礼であり、お悔やみではないためです。

香典の場合は、遺族に対するお悔やみを伝える金銭のため、お札の肖像画が裏面に来るように入れます。混同しないように注意しましょう。

なお、お札の向きはそろえて入れるのがマナーです。

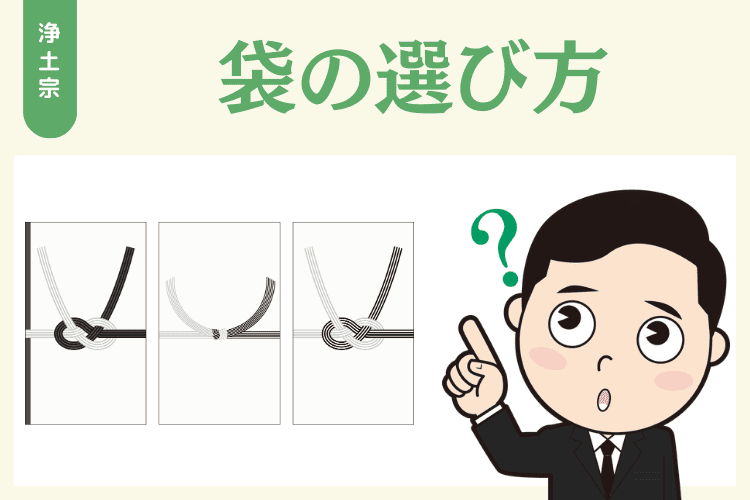

浄土宗のお布施の袋の選び方

浄土宗のお布施は、現金をそのまま渡すのではなく、袋に入れて渡すのがマナーです。

お金を入れる袋の選びかたは、以下のとおりです。

- 正式なのは「奉書紙」

- 現在は封筒が一般的

- 水引の有無は寺院によって異なる

ひとつずつ見ていきましょう。

正式なのは「奉書紙」

お布施は「奉書紙」で包むことが正式なマナーとされています。奉書紙とは、古くから公文書や儀礼用の文書に使われてきた和紙の一種です。

お布施用の奉書紙は、中包み(半紙)と外包み(奉書紙)がセットで販売されており、文房具屋さんなどで購入できます。

折り方に決まりがあるため、詳しくは本記事の「奉書紙の場合は正しく包む」をご参照ください。

現在は封筒が一般的

近年では、奉書紙の代わりに白い封筒を使用するケースが増えています。

お布施を包む際に適した封筒は、郵便番号欄のない白無地で厚手の封筒です。半紙を中包みとして使う必要はなく、直接封筒に入れて問題ありません。

ただし、封筒を二重にするのは、不幸が重なることを連想させるため避けるべきとされています。

白無地の封筒は、文房具店やスーパーなどで手軽に購入できます。

水引の有無は寺院によって異なる

水引の有無についての決まりはなく、寺院ごとの考え方によって異なります。水引をかける場合は、白黒または双銀を選びましょう。

心配な場合は「お布施」と印刷された封筒を選ぶのがおすすめです。「お布施」と表書きが印刷されていれば、水引の有無は問題になりません。

なお「お車代」「御膳料」は水引がない白い封筒に包みます。

浄土宗の葬儀でのお布施の包み方

浄土宗のお布施は、包み方にも作法があります。

- 封筒の枚数は寺院によって異なる

- 奉書紙の場合は正しく包む

葬儀前に確認しておきましょう。

封筒の枚数は寺院によって異なる

「お布施・戒名料・お車代・御膳料」を、それぞれ封筒を分けるか、まとめて1つの封筒に入れるかは、寺院や地域によって異なります。

一般的には、以下のような分け方があります。

<お布施の封筒の分け方>

- お布施(戒名料込み)・お車代・御膳料の3つに分ける

- お布施・戒名料・お車代・御膳料の4つに分ける

どちらの分け方でも間違いではありませんが、不安な場合は、それぞれ分けて用意するのが無難です。

葬儀前に聞けるのであれば、菩提寺や葬儀社に相談してもよいでしょう。

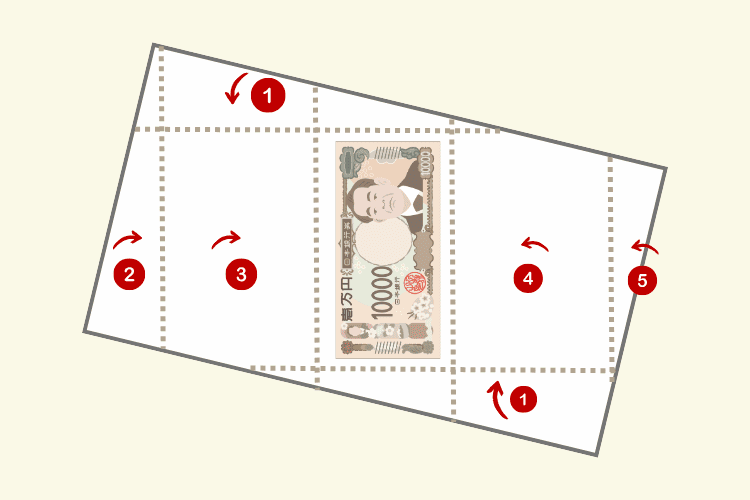

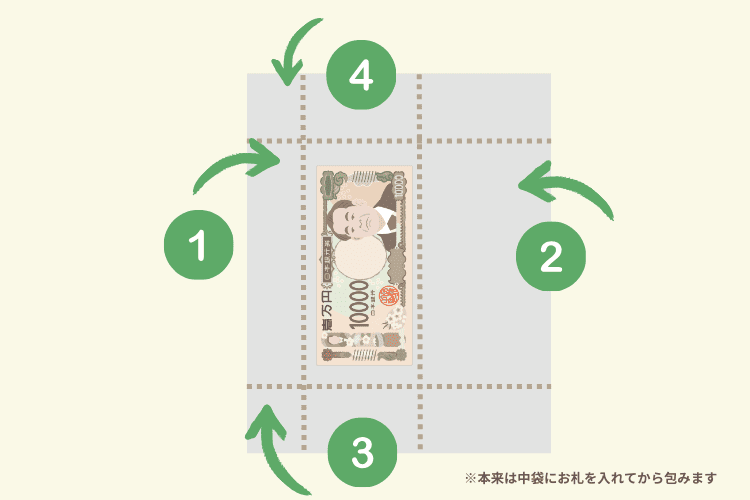

奉書紙の場合は正しく包む

奉書紙を使用する場合は、半紙で現金を包み、その上から奉書紙で包むのが正式な作法です。

包み方は以下のとおりです。

中包(半紙)の包み方

外包み(奉書紙)の包み方

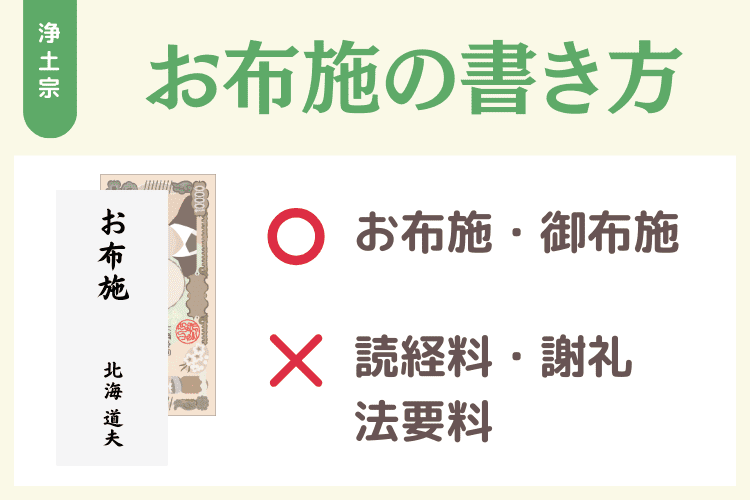

浄土宗の葬儀でのお布施の書き方

浄土宗の葬儀で包むお布施には、書き方にも決まりがあります。

- 表書きの書き方

- 中袋の書き方

- 金額の書き方

それぞれ見ていきましょう。

| 【関連記事】 |

表書きの書き方

浄土宗のお布施の表書きは、以下のとおりです。

| 浄土宗のお布施の表書き | |

|---|---|

| 正しい表書き | 御布施・お布施 |

| 間違った表書き | 読経料・謝礼・法要料 |

封筒の下部には喪主のフルネーム、もしくは「〇〇家」と記入します。「〇〇家」の場合は、裏面に喪主のフルネームを記入しましょう。

御膳料や御車代は、そのまま「御車料」「御膳料」と書きます。金額や名前の書き方はお布施と同じです。

金額の書き方は後半で解説しています。

中袋の書き方

中袋の書き方は、以下のとおりです。

| 中袋の書き方 | |

|---|---|

| 表面 | 金額を記入 |

| 裏面 | 喪主の住所・氏名を記入 |

筆記用具は筆ペンの墨汁で問題はありません。中袋がない場合は「お布施」と書いた封筒の裏面に喪主の住所・氏名・金額を記入します。

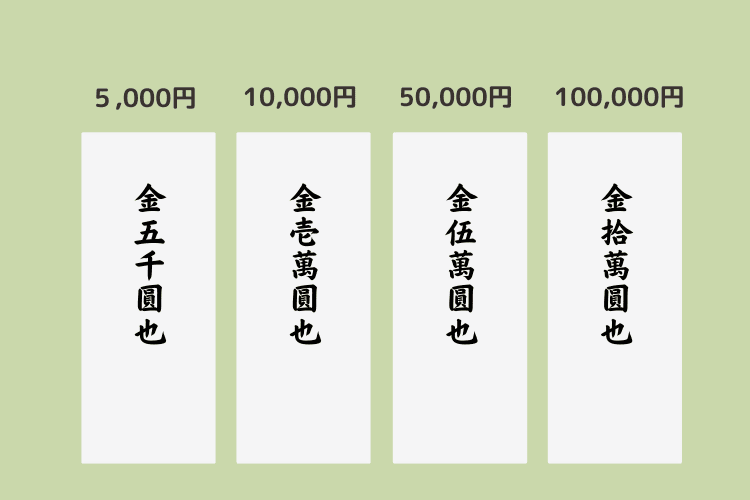

金額の書き方

お布施の金額は漢数字で書くのが一般的です。漢数字には新字体と旧字体がありますが、お布施では旧字体を使用します。書き方の例は、以下のとおりです。

「金+(金額)+圓也」と記入します。漢数字の旧字体は、以下の表を参考にしてみてください。

| 漢数字の旧字体一覧 | |

|---|---|

| 数字 | 漢数字の旧字体 |

| 1 | 壱 |

| 2 | 弐 |

| 3 | 参 |

| 4 | 肆 |

| 5 | 伍 |

| 6 | 陸 |

| 7 | 漆・質 |

| 8 | 捌 |

| 9 | 玖 |

| 十 | 拾 |

| 百 | 陌・佰 |

| 千 | 仟・阡 |

| 万 | 萬 |

| 円 | 圓 |

普段書き慣れない漢字が多いため、間違えないように注意しましょう。

浄土宗の葬儀でお布施を渡すタイミング

お布施を渡すタイミングとして一般的なのが、以下の2つです。

- 葬儀前に僧侶へ挨拶する時

- 葬儀後に僧侶をお見送りする時

多いのは、葬儀前のタイミングです。御車代と御膳料も一緒に渡します。

僧侶が会食に参加するかどうかはっきりしない場合は、御膳料だけ抜いておいてもよいでしょう。

渡し方のマナーは以下のとおりです。

<浄土宗のお布施の渡し方>

- お布施を切手盆に乗せる(切手盆がない場合は袱紗をお盆がわりにする)

- 僧侶から文字が読める向きで渡す

- 渡す際は、一言添える

僧侶に伝える一言は「本日はよろしくお願いいたします」「この度はありがとうございました」などの簡単な言葉で問題はありません。

浄土宗の葬儀の特徴

浄土宗の葬儀の内容は、他の宗派と大きく変わりません。ただし、特徴的な2つの儀式が存在します。

- 念仏一会(ねんぶついちえ)

- 下炬引導(あこいんどう)

それぞれの意味を見ていきましょう。

念仏一会(ねんぶついちえ)

故人の極楽往生を願い、参列者が一堂に会して「南無阿弥陀仏」と唱える儀式です。

僧侶が主導し、遺族や参列者も一緒に念仏を唱えます。故人の成仏を願うとともに、参列者自身も仏の教えに触れる大切な儀式とされています。

念仏一会は、葬儀の後半に行われることが多い傾向にあります。

下炬引導(あこいんどう)

下炬引導は、浄土宗の儀式で最も重要とされています。故人を浄土に導くための引導を渡す儀式です。

具体的な内容は、以下のとおりです。

- 僧侶が松明(たいまつ)に見立てた法具を二つ手にとる

- 一方を捨て、一方の松明で円を描く「下炬の偈(あこのげ)」を読み上げる

- もう一本も捨てる

本来は、火葬の前に執り行われるもので、火葬の点火を導師が行います。現在の火葬は火葬場で行われるため、実際の点火は行わず、葬儀中に儀式のみを行います。

浄土宗の葬儀の流れ

浄土宗の葬儀の流れを、以下の流れに分けて解説します。

- 1.逝去当日

- 2.お通夜

- 3.葬儀・告別式

それぞれの内容を見ていきましょう。

1.逝去当日

ご臨終を迎えた後、ご遺族は以下の手続きをする必要があります。

<逝去当日にすること>

- 菩提寺に連絡

- 葬儀社に連絡してご遺体の搬送

- お葬式の日程を決める

ご遺体は安置場所に運び、故人が安らかに旅立てるよう、枕飾りを整えます。

2.お通夜

お通夜は、故人との最後の夜を過ごす大切な時間です。お通夜では、以下の事柄を行います。

<納棺>

故人に死装束を着せて棺に納める儀式です。

<お通夜>

夕方から夜にかけて行われるお通夜では、僧侶が読経が行い、参列者は故人を偲ぶ時間を過ごします。

3.葬儀・告別式

葬儀と告別式では、故人の冥福を祈り、読経が行われます。葬儀後は出棺して火葬場に移動し、火葬を執り行います。

火葬後は葬儀場に戻り、繰上初七日法要をするケースが多い傾向です。本来は無くなった日から数えて7日後に執り行われる法要ですが、親族が7日後に集合するのが難しいなどの理由で、葬儀当日に合わせる家庭が増えています。

葬儀・告別式・繰上法要が終了したら、参列者や僧侶を接待する会食の場が設けられます。

※北海道には、葬儀・告別式の前に火葬をする地域もあります。また、繰り上げ法要は四十九日まで行うことが一般的です。

浄土宗の葬儀のマナー

浄土宗の葬儀では、儀式やマナーに関する特有のルールがあります。

- 焼香の回数に決まりはない

- 数珠は「日課数珠」を使用

ひとつずつ見ていきましょう。

焼香の回数に決まりはない

焼香は、お香の煙を供養に用いる儀式で、故人の冥福を祈るために行われます。浄土宗では、焼香の回数に決まりはなく、各自の判断で行って問題ないとされています。

一般的には、以下のいずれかの回数で焼香を行うことが多い傾向です。

| 一般的な焼香の回数と意味 | |

|---|---|

| 焼香の回数 | 意味 |

| 3回 | 三宝に帰依する |

| 2回 | 身を戒める「戒香」、心を静める「定香(じょうこう)」の意味 |

| 1回 | 真心を込めて1回 |

焼香の作法は、以下をご参照ください。

<焼香の作法>

- 自分の番になったら焼香台の前に行く

- 遺族・僧侶・焼香台に一例

- 親指・人差し指・中指で抹香をつまむ

- 額に押しいただき香炉にくべる

- 焼香が済んだら合掌

- 遺族に一礼し、自分の席に戻る

多少作法を間違えても問題ないので、故人への思いを込めて丁寧に行いましょう。

| 【関連記事】 |

数珠は「日課数珠」を使用

浄土宗では「日課数珠」と呼ばれる数珠を使用します。珠の数が108個あり、親珠・弟子珠・四天珠など、さまざまな種類の珠で構成されている数珠です。

参列者であれば、自身の宗派の数珠や略式数珠で問題ありませんが、喪主や遺族の立場であれば、本式数珠を用意するのが望ましいです。

| 【関連記事】 |

『コープの家族葬』では定額の寺院紹介サービスが利用可能

『コープの家族葬』では、定額の寺院紹介サービスを提供しています。故人の宗派や地域に合わせて、最適なお寺の紹介が可能です。

『コープの家族葬』の寺院紹介サービスがおすすめの人は以下のとおりです。

<寺院紹介サービスがおすすめの人>

- 菩提寺がない方

- お付き合いのあるお寺が遠方にあり葬儀に来られないといわれた方

お布施の金額についても、事前に明確な基準をお伝えしますので、安心してご依頼いただけます。

【豆知識】浄土宗は鎌倉時代に生まれた宗派

浄土宗は、鎌倉時代に法然上人が開いた仏教宗派です。阿弥陀如来を本尊とし、念仏による救済を説いています。

当時の仏教は難解で、身分の高い人々のものでした。しかし、法然上人は、阿弥陀如来の力によって念仏を唱える者は誰でも救われるという教えを説き、当時の人々に希望を与えます。

浄土宗は民間に急速に広まり、広く信仰されるようになりました。現代の日本では信徒数が多い宗派のひとつです。

【Q&A】浄土宗の葬儀のお布施に関してよくある質問

浄土宗の葬儀に関してよくある質問をまとめました。

- Q.お布施が少な過ぎて怒られることはありますか?

- Q.宗派によってお布施の相場は変わりますか?

- Q.法事・法要のお布施の相場はいくらですか?

ひとつずつ見ていきましょう。

Q.お布施が少な過ぎて怒られることはありますか?

A.お布施が少な過ぎて僧侶に怒られるというケースはあまり聞かないものの、絶対にないとは言い切れません。

どうしてもお布施が払えない場合は、以下の2つの選択肢があります。

- 経済的な事情をお寺に話し、相場より少ない金額を包む

- 事情を話し、ひとまず少ない金額を渡し、あとでお布施を追加する

事情を話しても納得してもらえない場合は、菩提寺の変更を視野に入れてもよいかもしれません。

変更する際は、寺院との関係性や故人との縁も考慮し、慎重に検討してください。

Q.宗派によってお布施の相場は変わりますか?

A.お布施の金額は、宗派によって変わります。歴史のある宗派ほど高額になる傾向です。

| 宗派ごとのお布施の金額 | |

|---|---|

| 高い | 天台宗・真言宗・臨済宗・曹洞宗 |

| 中間 | 浄土宗・日蓮宗 |

| 安い | 浄土真宗 |

※必ず表の順番になるとは限りません。

寺院の格によってもお布施の金額は変わる場合があります。「大本山」「本山」「由緒寺院」といった格の高い寺院は、お布施も高額になる傾向です。

Q.法事・法要のお布施の相場はいくらですか?

A.法事・法要のお布施の相場は、以下のとおりです。

| 浄土宗の法事・法要のお布施の相場 | |

|---|---|

| 四十九日法要 | 3〜5万円 |

| 納骨法要 | 3〜5万円 |

| 新盆・初盆法要 | 3万円前後 |

| 一周忌法要 | 3〜5万円 |

| 三回忌以降 | 1〜5万円 |

複数の法要が同日に重なった場合は、まとめて一つの封筒に入れても構いません。

例えば「祖父の3回忌と祖母の7回忌を同日に執り行う」などの場合です。

まとめ:浄土宗の葬儀のお布施は15〜20万円が相場

浄土宗の葬儀のお布施は、15〜20万円が相場とされています。ただし、地域や寺院との関係性、葬儀の規模などによって金額は変動します。

お布施の金額に悩んだ場合は、葬儀社に相談してみてもよいでしょう。葬儀社は、地域の相場や寺院との関係性を把握している場合があります。

『コープの家族葬』は、北海道に根付いた運営をしており、各地域の慣習に詳しいスタッフが在籍しています。

お布施や葬儀に関する不安をお持ちの方は、気軽にご相談ください。

| お問い合わせ先 | 0120-638-935 |

|---|