「真言宗の葬儀で必要なお布施の相場が分からない」

「お寺に失礼がない程度の金額を包みたい」

「お布施の包み方や渡し方のマナーを知っておきたい」

お布施の金額には明確な決まりはありませんが、相場・包み方・渡し方のマナーが存在します。

知らずに「なんとなく」で用意してしまうと、僧侶に対して失礼に当たる可能性があります。

相場より低い金額を包んだり、マナーを間違っていても怒られはしません。

しかし、金額やマナーへ配慮するに越したことはありません。

本記事では、真言宗の葬儀におけるお布施の相場・金額の決め方・適切な包み方・渡し方を解説します。

真言宗の葬儀でお布施を用意する方は、ぜひ参考にしてみてください。

|

<この記事でわかること> ・真言宗のお布施の相場 ・お布施以外に必要な金銭 ・真言宗のお布施の包み方 ・真言宗のお布施の渡し方 ・真言宗の葬儀の特徴 ・真言宗の葬儀の流れ |

お布施とは|感謝を表すための金銭

お布施とは、僧侶への感謝の気持ちを表すために渡す金銭をいいます。また、読経への謝礼や、本尊へのお供えといった意味合いも含まれます。

お布施の目的は宗派によって多少異なりますが、ほとんどの場合は上記のような意味合いを持つと考えて問題はありません。

お布施に料金表のようなものはなく、包む側の気持ちで金額を決めてよいとされています。

とは言え、相場が存在するのも事実です。次章では、真言宗の葬儀で包むお布施の相場について解説します。

真言宗の葬儀で包むお布施の相場

真言宗の葬儀で包むお布施の相場は、30〜100万円ほどで、地域や寺院によって変動します。なお、北海道の平均的な相場は30万円前後と言われています。

金額に幅があるのは、以下の要素によって変動するためです。

- 戒名のランク

- 寺院の格式

- 僧侶の人数

それぞれの内容を見ていきましょう。

戒名のランク

お布施には戒名料も含まれています。戒名とは、仏様の弟子になったとして授けられる名前です。

戒名にはランクがあり、ランクが高いほど金額が高額になります。真言宗の戒名の相場は以下のとおりです。

| 真言宗の戒名の相場 | |

|---|---|

| 戒名のランク | 相場 |

| 院居士・院大姉 | 80〜100万円 |

| 院信士・院信女 | 60〜80万円 |

| 居士・大姉 | 50〜70万円 |

| 信士・信女 | 30〜50万円 |

戒名をお布施と一緒に包むか、別で包むかは、地域・宗派・お寺の考え方によって異なります。

なお、コープの家族葬ウィズハウスがサービを提供している北海道の相場は、全国的な相場よりも低い傾向にあります。

| 【関連記事】 |

寺院の格式

寺院の格式によっても、お布施の相場は異なります。格式の高い寺院のほうが、お布施は高くなる傾向です。

お寺の名前に以下の文言がついている場合、格式が高いと判断できます。

- 総本山

- 大本山

- 本山

- 由緒寺院

僧侶の人数

複数の僧侶で葬儀を務める場合があり、人数が増えるほど包む金額は高額になります。

| 僧侶の人数によるお布施の相場 | |

|---|---|

| 僧侶の人数 | 相場 |

| 導師(葬儀の中心となる僧侶) | 15〜30万円 |

| 副導師 | 7〜15万円 |

高額なお布施を包む余裕がない場合は、お寺に連絡して人数の希望を伝えても失礼には当たりません。

ただし、希望が必ずとおるとは限らない点は覚えておきましょう。

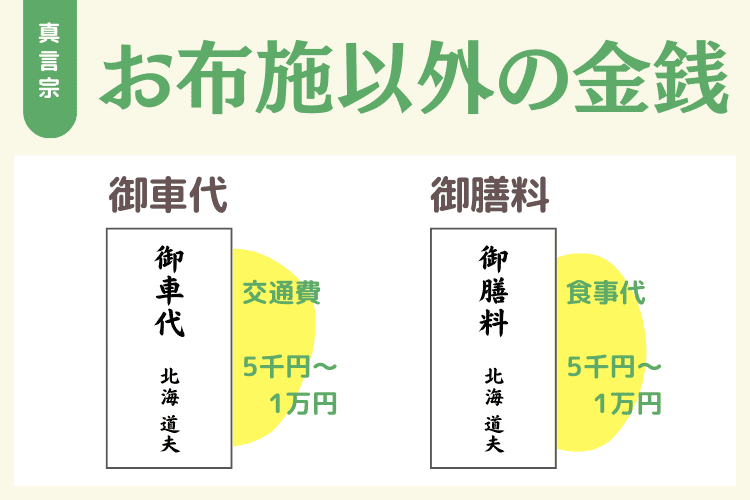

真言宗の葬儀でお布施以外に包む金銭

真言宗の葬儀では、お布施のほかにも以下の金額を用意する必要があります。

- 御車代:5千〜1万円

- 御膳料:5千〜1万円

それぞれの意味や相場を解説します。

御車代:5千〜1万円

御車代とは、葬儀場まで来ていただいた僧侶への感謝の気持ちとして渡すものです。僧侶の移動費用と捉えて問題ありません。

相場は5千円〜1万円前後です。タクシーや新幹線などを利用する場合は、往復料金を賄える金額を渡しましょう。お布施とは別に包むのが一般的です。

ただし、以下の場合には御車代は不要です。

- 寺院で葬儀を行った場合

- 喪主や遺族が僧侶を送迎した場合

御車代の表書きの書き方は、本記事の「お布施の表書きの書き方」で解説しています。

御膳料:5千〜1万円

御膳料とは、僧侶に対するお食事代です。相場は5千円〜1万円で、お布施とは別に包みます。

ただし、葬儀後の会食に僧侶が参加した場合には、御膳料は不要です。

昔は葬儀後の食事に僧侶が参加するケースが多くありましたが、近年は参加しないほうが多い傾向です。

真言宗の葬儀で包むお布施のマナー

真言宗の葬儀でお布施を包む際には、以下のマナーに配慮しましょう。

- 包んではいけない金額がある

- お札の向きは香典と反対

- 可能であれば新札で包む

それぞれのマナーを解説します。

包んではいけない金額がある

全ての真言宗の葬儀にいえるマナーではありませんが、地域によっては、以下の数字を避けるべきと考えられています。

| 真言宗の葬儀で避けるべきとされている数字(地域差あり) | |

|---|---|

| 避けるべき数字 | 理由 |

| 4 | 「死」を連想させるため |

| 9 | 「苦」を連想させるため |

| 割り切れる数字 | 「割り切れる」から「円が切れる」を連想させるため |

地域の慣習に詳しくない場合は、1・3・5などの数字から始まる金額を包むのが無難です。

お札の向きは香典と反対

お布施のお札は、肖像画が表面に来るように入れます。お札を裏面にするのは香典の入れ方です。

香典は、悲しみで顔を伏せるという意味を込めてお札を裏面にします。

一方、お布施はお悔やみの金銭ではなく、僧侶に対するお礼であるため、お札の表面を上にするのが正しい入れ方です。

ただし、お札の表裏まで気にしてチェックする僧侶は多くありません。心に余裕があって、覚えていたら向きに配慮する程度で問題はありません。

可能であれば新札で包む

お布施のお札は新札がよいとされています。新札を用いる理由は、香典とは包む目的が違うためです。

| 香典とお布施で用意するお札が異なる理由 | |

|---|---|

| 香典 | 急な訃報で新札を用意する時間がなかったという意味を込めて、あえて古いお札を包む |

| お布施 | 僧侶や本尊への感謝の気持ちを表す金銭のため新札を用意 |

ただし、あえて新札を用意する必要はありません。自宅に新札があった場合は、新札でお渡ししましょう。

真言宗の葬儀で渡すお布施の包み方

真言宗の葬儀におけるお布施の包み方を、以下の項目に分けて解説します。

- お布施の包み方

- お布施の表書きの書き方

- お布施の渡し方

葬儀前にチェックしておきましょう。

お布施の包み方

お布施の包み方には、主に以下の2つのパターンがあります。

- 半紙+奉書紙で包む

- 白無地の封筒に入れる

より丁寧なのは「1.半紙+奉書紙で包む」ですが、近年は「2.白無地の封筒に入れる」が主流となっています。

以降では、水引の有無を含めた奉書紙と白無地の封筒の包み方を解説します。

- 水引の有無は宗派や地域によって異なる

- 奉書紙のお布施の包み方

- 白無地の封筒のお布施の包み方

なお、お車代や御膳料は白無地の封筒に入れるのが一般的です。

水引の有無は宗派や地域によって異なる

お布施に水引をつけるかどうかは、宗派や地域の慣習によって異なります。

水引をつける場合は、白黒または双銀の結び切りを用いましょう。水引をつけない場合は、白無地の封筒を使用します。

水引の種類は金額によって変えるほうがよいとされています。

| 水引の種類は金額によって変えたほうが丁寧 | |

|---|---|

| 5万円以下 | 白黒 |

| 5万円を超える | 双銀 |

なお、水引の有無でマナーを問われるケースははほとんどありません。「お布施」と分かれば問題ないでしょう。

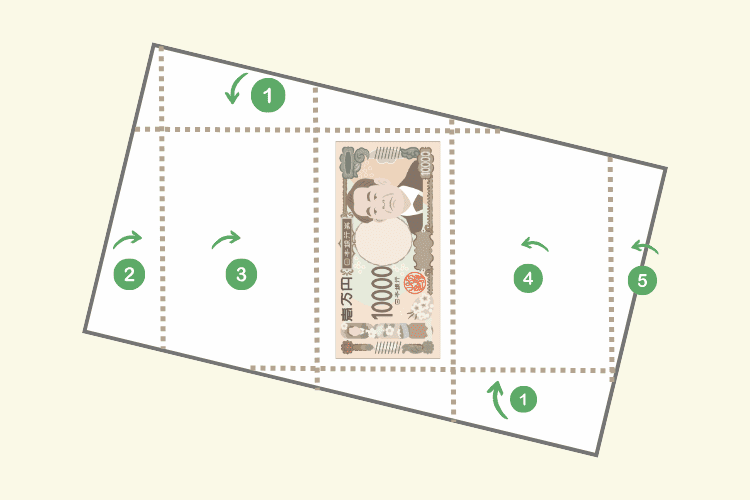

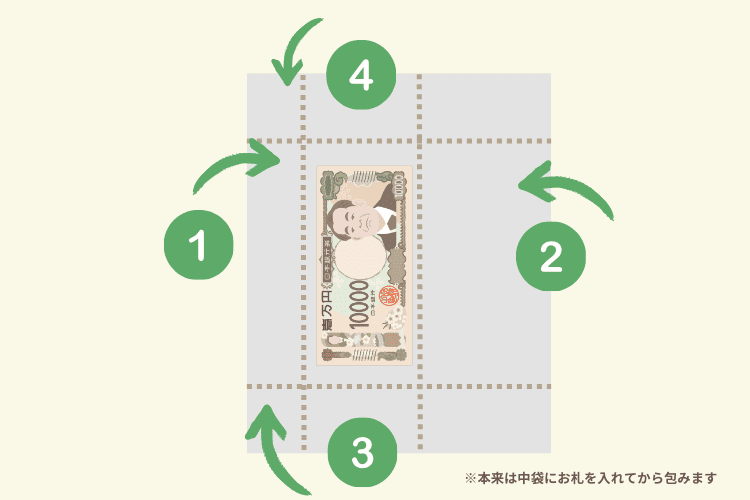

奉書紙のお布施の包み方

奉書紙は、文房具屋さんなどで購入できます。中包み(半紙)と、外包み(奉書紙)のセットで販売されており、中包みには現金を直接包み、外包みは中包みを包むために使用します。

それぞれの包み方は以下のとおりです。

中包み(半紙)の包み方

外包み(奉書紙)の折り方

無地の封筒のお布施の包み方

お札の向きに配慮して、そのまま入れるだけで問題はありません。

白無地の封筒は、コンビニや100円ショップ、文房具店など、どこでも手に入ります。

白無地の封筒を使う場合は、郵便番号の書いていないものを選びましょう。水引はなくても構いません。

お金を包む半紙や中袋は、基本的には不要です。封筒を二重にして使う行為は「不幸が重なる」を連想させるため、避けるべきとされています。

お布施の表書きの書き方

お布施の表書きは、以下のとおりです。

| お布施の表書き | |

|---|---|

| 封筒の上 | 「お布施」または「御布施」 |

| 封筒の下 | 喪主のフルネーム |

裏面には、包んだ金額・住所・氏名を記入します。金額は、旧漢字で書きましょう。例えば、5万円であれば「金伍萬圓也」、30万円であれば「金参拾萬圓也」と書きます。

基本は縦書きですが、横書きの記入欄がある場合は横書きでも構いません。

中袋がある場合は、中袋の表面に金額、裏面に住所と氏名を記入します。奉書紙の場合も同様です。

筆記用具は、墨汁の毛筆または筆ペンを使用します。サインペンでも構いません。ボールペンや鉛筆の使用は失礼に当たるため避けましょう。

なお、御車代と御膳料は、そのまま「御車代」「御膳料」と記入します。

| 【関連記事】 |

お布施の渡し方

お布施を渡すタイミングは葬儀が始まる前または、繰り上げ法要の前後が一般的です。

お布施を渡す際は、切手盆に乗せるか、袱紗の上に置くのがマナーです。直接手渡しするのは避けましょう。

お布施は、相手から文字が見えるように渡します。「本日はありがとうございました」と一言添えるのも大切です。

真言宗の葬儀のマナー

真言宗の葬儀に喪主や遺族として参列する際は、以下のマナーに配慮するのが大切です。

- 焼香は額に3回押しいただく

- 服装は喪服を着用

- 数珠は「振り分け数珠」を用意

ひとつずつ見ていきましょう。

焼香は額に3回押しいただく

真言宗の焼香は、額に押しいただいて3回行うのが正式な作法です。

真言宗は、高野山真言宗・真言宗豊山派・真言宗智山派の3つに大別されますが、焼香の作法は共通しています。

作法は、以下の手順を参考にしてみてください。

<真言宗の作法の手順>

- 焼香台の前に行き、遺族に一礼

- 霊前(遺影)に一礼

- 焼香を3回行い、合掌

- 一歩下がって霊前に一礼

- 遺族へ一礼

真言宗では「3」という数字を大切にしているため、焼香だけでなく、線香の本数も3本とされています。

| 【関連記事】 |

服装は喪服を着用

葬儀の服装は、喪主は正喪服、参列者は準喪服が基本です。遺族に学生がいる場合は、学校の制服が正装とされています。

結婚指輪以外のアクセサリーは外し、清潔感を意識した髪型にし、派手なメイクは避けるのがマナーです。

| 【関連記事】 |

数珠は「振り分け数珠」を用意

真言宗で使用する正式な数珠は「振分数珠」と呼ばれるものです。素材の違う4つの親玉が2つずつに分かれている特徴があります。

喪主や遺族は正式な数珠を持つのが望ましいとされているため、時間に余裕があれば用意しておいたほうがよいでしょう。

振り分け数珠の持ち方は、以下のとおりです。

<通常の持ち方>

- 二重にして左手で持つ

- 持つ時は房を抑えるようにする

<読経時の持ち方>

- 両手の中指に数珠をかける

- 房を内側にして手のひらで包み込む

手の中でジャラジャラと擦り合わせるのが正式な作法です。

| 【関連記事】 |

真言宗の葬儀の特徴

真言宗の葬儀には、他の宗派には見られない特徴的な儀式があります。なかでも代表的なのは、以下の2つです。

- 灌頂(かんじょう)

- 土砂加持(どしゃかじ)

ただし、近年の葬儀では、上記の儀式がすべて行われない場合もあります。それぞれの意味や、儀式の内容を見ていきましょう。

灌頂(かんじょう)

正式には「結縁灌頂(けちえんかんじょう)」と呼ばれる儀式です。故人の頭に水をかけ、仏との縁を結びます。

日本において墓参りの際に墓石に水をかける風習も、灌頂の儀式に由来しているとされています。

土砂加持(どしゃかじ)

土砂加持は、真言宗の葬儀において大切な意味を持つ儀式です。洗い清めた砂を火で焚き、納棺前に故人の遺体にかけます。

故人の魂に蓄積された悪しきものを取り除き、清めるという意味があります。故人を大日如来のもとへと導びく儀式です。

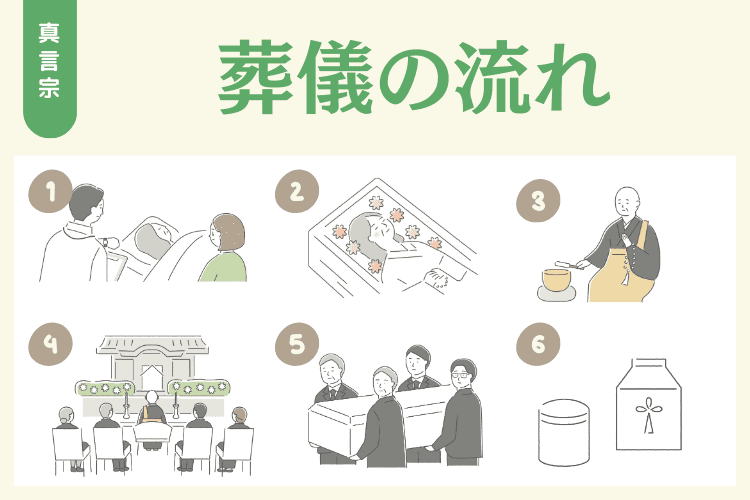

真言宗の葬儀の流れ

真言宗の葬儀は、他の宗派と大枠の流れは変わりません。

- ①:臨終

- ②:納棺

- ③:お通夜

- ④:葬儀

- ⑤:出棺

- ⑥:火葬

それぞれの内容を見ていきましょう。

①:臨終

臨終を迎えた際には、逝去の場所に応じて適切な対応が求められます。

| 臨終後の対応 | |

|---|---|

| 病院で無くなった場合 | 1.葬儀社へ連絡

2.ご遺体の搬送・安置 |

| ご自宅で無くなった場合 | 1.かかりつけ医に連絡

2.葬儀社の手配 3.ご遺体の安置 |

ご遺体の搬送と安置のあとは、葬儀社との打ち合わせを行います。打ち合わせで決める内容は、祭壇の種類・式の規模・棺の種類・霊柩車のランクなどです。

②:納棺

故人の体を清めます。お湯で洗い清める洗体湯灌(せんたいゆかん)と、拭いてきれいにする古式湯灌(こしきゆかん)が一般的です。

その後、故人に白装束を着てもらい「土砂加持(どしゃかじ)」の儀式を行います。故人を極楽浄土へ送り出すための大切な儀式です。

| 【関連記事】 |

③:お通夜

お通夜では、僧侶による読経・参列者による焼香・僧侶による法話などが行われます。お通夜後に会食の席を設ける「通夜振る舞い」を行う場合もあります。

お通夜後は、ろうそくと線香は1本ずつ、常に火が灯った状態にしておく習わしがあります。

「寝ずの番」と呼ばれるもので、故人が無事に仏様の元へ辿り着けるようにするための道標として灯す意味があります。

近年では長時間燃焼するろうそくや線香を用いることで、夜通し番をする必要はなくなりつつあります。

北海道の場合、地域によって寝ずの番をする日程が異なり、通夜の前に行う地域もあれば、通夜当日の夜に行う地域もあります。

| 【関連記事】 |

④:葬儀

真言宗の葬儀は、以下の順で執り行われるのが一般的です。

<真言宗の葬儀の流れ>

- 僧侶が入場し

- 塗香(ずこう)・三密観(さんみつかん)・護身法(ごしんぼう)・加持香水(かじこうすい)の法などを行う

- 三礼(さんらい)・表白(ひょうびゃく)・神分(じんぶん)で、仏様や仏教をたたえる

- 声明・授戒作法・灌頂(かんじょう)と続く

- 僧侶により弥勒三種の印が故人に授けられる

- 破地獄(はじこく)の儀式・開眼・血脈・諷誦文(ふじゅもん)の読経を行う

- 諷誦文(ふじゅもん)のあいだに喪主・遺族・参列者が焼香を行う

- 極楽浄土へ送るための「導師最極秘印(どうしさいごくひいん)」を行う

- 葬儀終了

⑤:出棺

出棺の際は、喪主・ご遺族・親族の順にお花を捧げて言葉をかけ、故人と最後のお別れをします。

出棺時の独自のマナーは、真言宗にはありません。土地の慣習やお寺の考え方に合わせるのがよいでしょう。

お別れが済んだら、釘打ちをして出棺しますが、近年では釘打ちは省略されるケースが多くなっています。

⑥:火葬

火葬場では、僧侶による読経、参列者の焼香が行われ、故人が荼毘に付されます。

北海道では、地域によって、葬儀の前に火葬を行う「骨葬」と呼ばれる習慣があるため、事前に確認しておくのが大切です。

| 【関連記事】 |

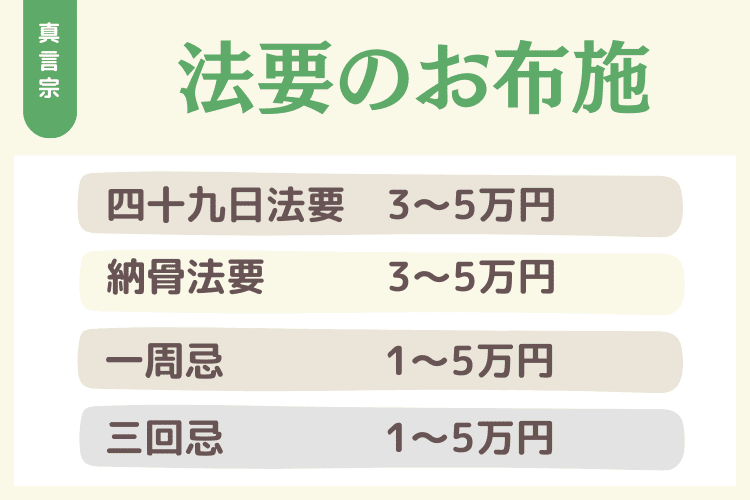

真言宗の法要に必要なお布施の相場

真言宗を含め、仏教では葬儀の後にもさまざまな法要が行われます。法要では僧侶による読経が必要なため、都度お布施を包みます。

真言宗の法要で包むお布施の相場は、以下のとおりです。

| 真言宗の法要におけるお布施の相場 | |

|---|---|

| 四十九日法要 | 3〜5万円 |

| 納骨法要 | 3〜5万円 |

| 一周忌 | 1〜5万円 |

| 三回忌 | 1〜5万円 |

上記の表はあくまでも相場であり、地域・寺院・法要の内容によって異なります。一般的には3〜5万円程度が多い傾向です。

| 【関連記事】 |

菩提寺がない方は「寺院紹介サービス」がおすすめ

『コープの家族葬』では、寺院の紹介サービスを用意しています。「寺院紹介サービスの」の特徴は、以下のとおりです。

<寺院紹介サービスの特徴>

- 寺院を探す手間が省ける

- お布施が定額で予算が組みやすい

- 1回ごとのお付き合いをルールとしており、檀家になる必要はない

- 四十九日や一周忌などの法要にも対応可能

菩提寺がない方におすすめのサービスです。詳しくは以下のページをご覧ください。

【豆知識】真言宗とは

真言宗は、平安時代の初めに空海(くうかい)によって開かれた仏教の宗派です。

真言宗は密教(みっきょう)に分類され、修行の末に教えを授かる宗派であり、誰にでも教えを説く宗派とは異なります。

真言宗の代表的な経典には、「大日経(だいにちきょう)」や「金剛頂経(こんごうちょうきょう)」などがあります。

【Q&A】真言宗の葬儀でよくある質問

真言宗の葬儀に関してよくある質問をまとめました

- Q.お布施を包む余裕がないときはどうすればいいですか?

- Q.読経料とお布施は何が違うのですか?

ひとつずつ回答します。

Q.お布施を包む余裕がないときはどうすればいいですか?

A.菩提寺に相談するのがおすすめです。事情を正直に伝えれば、金額について相談に乗ってくれる可能性があります。

「ないものを用意しろ」というお寺はほぼありません。少ない金額でも、しっかりとお勤めしてくれるでしょう。

なお「現在は余裕がないものの、後々相場どおりの金額を支払える」という場合は、後から寺院へ赴いて渡しても問題ありません。

Q.読経料とお布施は何が違うのですか?

A.読経料は読経に対するお礼であり、布施に含まれます。別物ではありません。

人が亡くなると、以下の儀式で僧侶がお経をあげます。

- 枕勤め

- 通夜

- 葬儀

- 火葬

- 初七日(繰上げ法要の場合)

上記の読経料を含め、お礼としてまとめて「お布施」を包みます。

まとめ:真言宗の葬儀のお布施は30〜100万円が相場

真言宗の葬儀で包むお布施の相場は、30〜100万円ほどです。お布施の金額は、戒名のランク・寺院の格式・地域の慣習などによって異なります。

また、お布施以外にも「御車代」「御膳料」を包む必要があります。

『コープの家族葬』では、葬儀に関するさまざまな相談を受け付けています。

北海道の葬儀で不安がある方は、気軽に『コープの家族葬』へお問い合わせください。

| お問い合わせ先 | 0120-638-935 |

|---|