「金額相場や包み方など、香典に関する基本的なマナーを知りたい」

「葬儀の宗派に合わせた香典の作法を知りたい」

「香典の渡し方や、遺族への挨拶方法を知りたい」

香典は遺族へ弔意を伝えるための大切な金銭です。金額相場や宗派ごとのマナーの違いがあるため、失礼がないように前もってマナーを把握しておくのが大切です。

本記事では、香典の基本的なマナー・金額の決め方・袋の選び方・表書きの書き方などを解説します。

葬儀にてご遺族に適切なマナーで香典をお渡ししたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

|

<この記事でわかること> ・香典の意味 ・香典の相場 ・香典の包み方 ・香典の渡し方 |

葬儀に持参する「香典」とは?意味や役割を解説

香典は、故人の霊前に供える金銭です。日本の葬儀文化において、弔いの儀礼のひとつとして重要な役割を担っています。

故人への弔意と遺族への経済的支援を目的として包み、葬儀に参列する際に持参するのがマナーです。

昔は実際にお香を渡していましたが、現代では金銭を包むのが主流となっています。

香典は、故人への敬意と遺族への思いやりを示す、日本独自の美しい習慣と言えるでしょう。

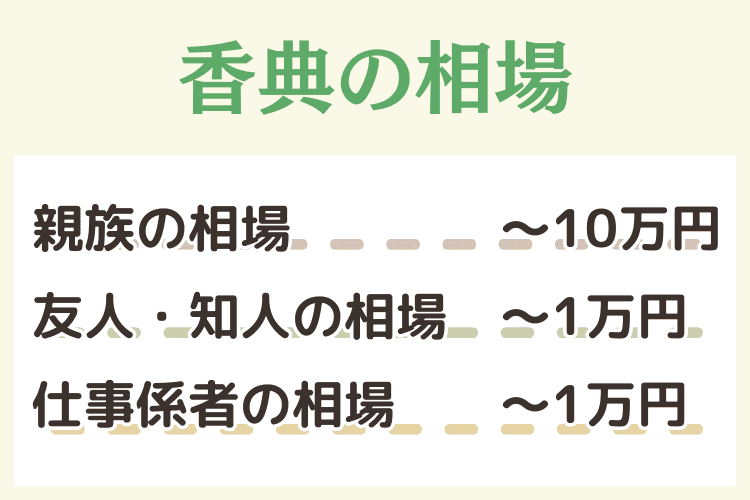

葬儀の香典の金額相場

香典の相場は、故人との関係性によって変動します。

- 親族の相場:〜10万円

- 友人・知人の相場:〜1万円

- 仕事係者の相場:〜1万円

それぞれの相場を見ていきましょう。

| 【関連記事】 |

親族の相場:〜10万円

親族の香典の相場は〜10万円で、故人との血縁関係が濃いほど金額が高くなる傾向です。

親が亡くなった場合

喪主でない限りは香典を包むのが一般的です。

ただし、葬儀費用を負担する場合は、香典を包む必要はありません。

兄弟・姉妹が亡くなった場合

兄弟間で金額に差が出ないよう、前もって話し合っておくのがおすすめです。

配偶者の兄弟姉妹の場合も、自分の兄弟姉妹と同じ相場で包みます。

肉親と差をつけると、血縁関係で金額を決めていると思われる可能性があるためです。

祖父母が亡くなった場合

孫が社会人であれば、香典を包むのが一般的です。

学生で親の扶養に入っている場合は、両親が包んだ香典のみで問題はありません。

個人で包むか、孫一同で包むかは、状況に合わせて判断しましょう。

個人の場合は、孫同士で金額に差が出ないよう話しておくのがおすすめです。

友人・知人の相場:〜1万円

友人・知人の場合、相場は〜1万円とされていますが、故人とどのような関係だったかによって金額が多少変動します。

親しい友人・知人だった場合は、少し多めに包む方が多い傾向です。

ただし、相場以上に包むのはあまりよろしくありません。理由は、本記事の「少なすぎる・多すぎるを避ける」で解説します。

会社関係者の相場:〜1万円

会社関係の場合、個人で執り行う葬儀か、社葬かによって金額が変動します。

<個人で執り行う葬儀>

個人で執り行う葬儀の場合、〜1万円ほどが相場です。

会社によって香典の規定が定められている場合もあるため、自分で判断できなければ上司に相談しましょう。

<社葬>

社葬の場合は、1〜3万円が相場です。大口取引先や古くからの取引先であれば、3〜10万円程度包む場合もあります。

自社の社葬の場合は、いくら包むか上司へ確認しましょう。会社によっては、支払わなくても良い可能性があるためです。

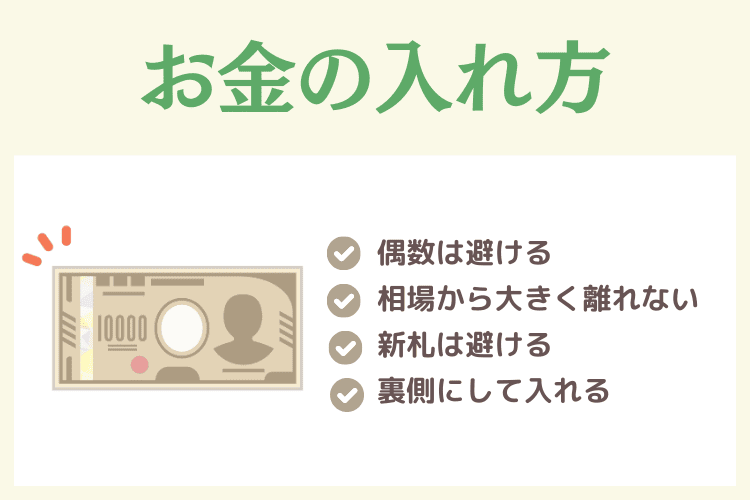

香典のお金の入れ方のマナー

香典を包む際のマナーは、以下のとおりです。

- 偶数は避けて奇数を包む

- 少なすぎる・多すぎるを避ける

- 新札や古すぎるお札は避ける

- 裏側になるように入れる

ひとつずつ見ていきましょう。

偶数は避けて奇数を包む

香典に包む金額は、偶数を避けて奇数にするのがマナーです。偶数は割り切れる数字であるため、「縁が切れる」という意味があり、不吉とされています。

ただし、奇数でも「4」と「9」は選ばないようにしましょう。「4」は「死」を、「9」は「苦」を連想させるため、縁起が悪いとされています。

少なすぎる・多すぎるを避ける

相場よりも極端に多い金額を包むのは避けましょう。多すぎる香典は、遺族に余計な気遣いをさせてしまう可能性があるためです。

また、反対の立場で、参列者の身内に不幸があった場合、香典をいただいた側が葬儀に参列する可能性もあります。その際、気を使って多めに包んでしまうケースも考えられます。

このような事情から、相手に余計な気遣いをさせないためにも、相場の範囲内で香典を包むのが大切です。

一方、相場よりも極端に少ない金額も避けるべきとされています。葬儀には多くの費用が発生し、参列者1人当たり5,000円以上負担する葬儀も少なくありません。

少しでも遺族の負担を軽減させてあげたいと思うのであれば、相場相当の金額を包むのがおすすめです。

ただし、香典はあくまで気持ちを包むもののため、経済的に苦しい場合は無理をしてまで高額な香典を包む必要はありません。

新札や古すぎるお札は避ける

香典には、新札を使用しないのがマナーです。新札は「不幸を予見して準備していた」という印象を与えるため、失礼にあたると考えられています。

もし新札しか手元にない場合は、一度縦に折り目をつけることで使用感を出すとよいでしょう。

ただし、破れていたり、汚れが目立ったりするお札は、失礼にあたります。適度に使用感があるお札を選ぶようにしましょう。

裏側になるように入れる

香典袋にお札を入れる際は、肖像画が裏側になるように入れるのがマナーです。肖像画を裏にすることで「悲しみで顔を伏せる」という意味を表します。

また、肖像画は封筒の下側にくるように入れ、お札の向きは揃えましょう。

香典の封筒の選び方のマナー

香典の封筒は、宗教によって種類が異なります。

- 仏教の香典袋

- 神道の香典袋

- キリスト教の香典袋

それぞれの選び方を見ていきましょう。

| 【関連記事】 |

仏教の香典袋

仏教の香典袋は、白黒の結び切り、またはあわじ結びの水引が付いたものが一般的です。

結び切り、あわじ結びは一度結ぶとほどけないため「同じこと(不幸)を繰り返さない」という意味があります。

また、香典の金額に応じて適切な封筒を選んだほうがよいとされています。

| 香典の水引の種類 | |

|---|---|

| 5千円まで | 水引が印刷されている封筒 |

| 1万円を超える | 白黒の水引が掛かっている封筒 |

| 5万円を超える | 双銀の水引が掛かっている封筒 |

なお、関西地方には、黄白の水引を使う地域もあります。

神道の香典袋

神道の香典袋は、白黒もしくは双銀の結び切りの水引が付いたものが一般的です。

蓮の花の絵柄は仏教にちなんだ柄のため、使用できません。白色のシンプルなものを選びましょう。

神道の香典袋は、コンビニやスーパーで購入できます。

キリスト教の香典袋

キリスト教の香典袋は、白い無地の封筒を選びましょう。ユリの花や十字架のデザインのものもあります。ユリは聖母マリアの象徴であり、十字架はイエス・キリストの象徴とされています。

なお、キリスト教の香典袋に水引は不要です。

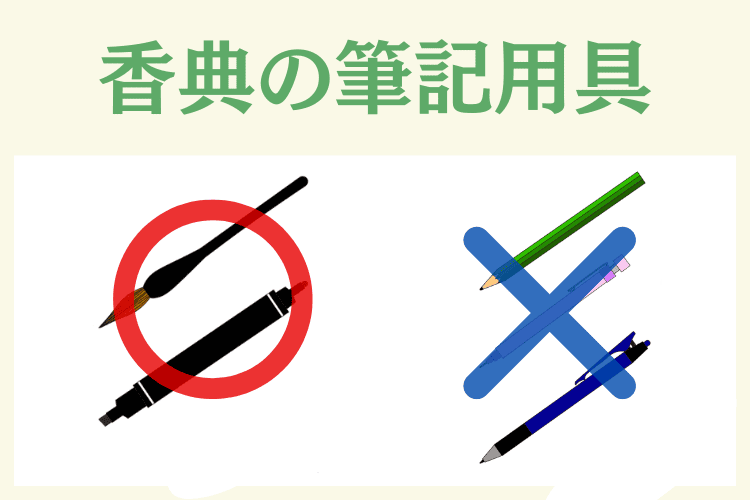

香典に使う筆記用具のマナー

香典には、使用する筆記用具にもマナーが存在します。

- 基本は薄墨の筆ペンを使用する

- 筆ペンがないときはサインペンでも可

- 慶弔スタンプを使用しても問題はない

ひとつずつ見ていきましょう。

基本は薄墨の筆ペンを使用する

香典を書く際は、薄墨の筆ペンを使用するのが基本です。

薄墨には「悲しみの涙で墨が薄まった」や「急な訃報で墨をする時間がなかった」という意味があります。

薄墨の筆ペンは、文房具屋さんで購入可能です。

なお、北海道では薄墨はあまり見られず、墨汁が一般的です。

筆ペンがないときはサインペンでも可

薄墨の筆ペンがない場合は、サインペンで代用しても構いません。サインペンは黒色のものを選びましょう。

なお、ボールペンや鉛筆はマナー違反とされています。筆ペンはさまざま場面で使用するため、いざというときに備えて1本持っておくと安心です。

慶弔スタンプを使用しても問題はない

自分の字に自信がない場合は、慶弔用のスタンプを使用しても問題はありません。文房具屋さんに行けば、筆文字で作られたスタンプが販売されています。

マナー的に問題はありませんが、遺族や親族の中には、スタンプの使用を失礼だと感じる人もいるかもしれません。

遺族や親族の性格や考え方によって、使用するかどうかを判断するのがおすすめです。

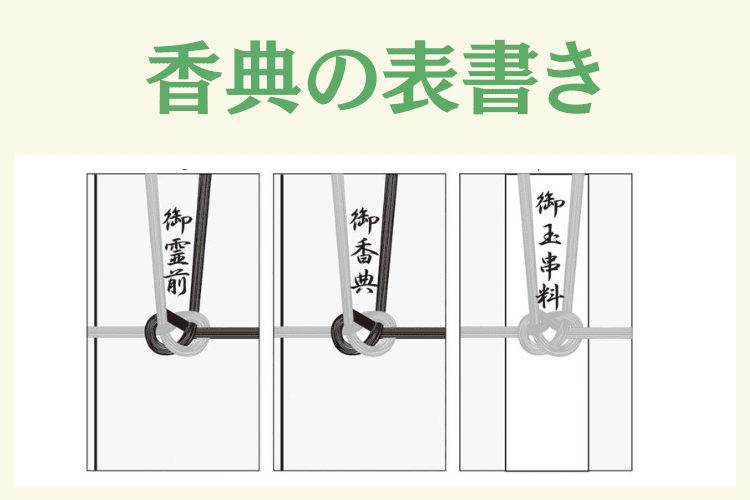

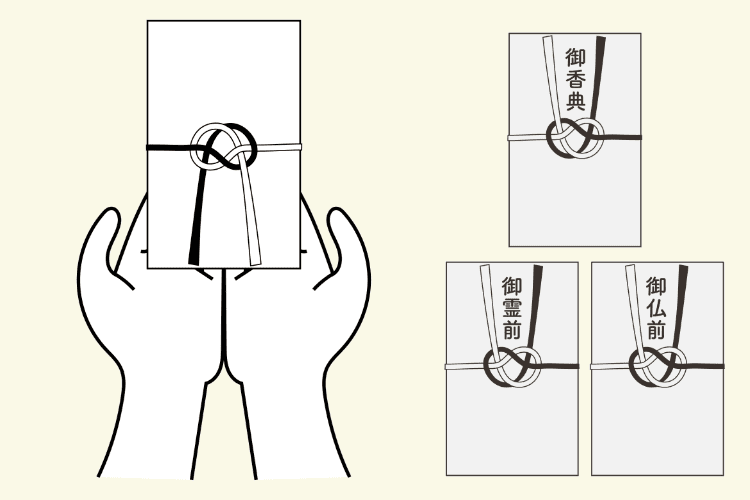

香典の表書き(上段)のマナー

香典袋の表書きは、宗教・宗派によって異なります。

- 仏教:「御霊前」または「御佛前」

- 神道:「御玉串料」「御榊料」「御神前」

- キリスト教:「献花料」

故人の宗教・宗派に合わせた表書きにするのが大切です。

なお、どうしても宗派がわからない場合は「御香典」または「御香料」で問題はありません。

仏教:「御霊前」または「御佛前」

仏教の香典袋の表書きは、「御霊前」「御香典」「御仏前」などが一般的です。

ご遺族へ渡す日が葬儀から四十九日より前か後かによっても、表書きが異なります。

| 仏教の香典の表書き | |

|---|---|

| 四十九日前 | 御霊前・御香典・御仏前 |

| 四十九日後 | 御仏前 |

経過日数で表書きが異なるのは、四十九日まで故人は霊としてあの世とこの世の間を旅していると考えられており、四十九日後は、仏様の元へ行くとされていることに由来します。

そのため四十九前は「御霊前」を、四十九日後は「御仏前」を使用します。

ただし、浄土真宗の場合は亡くなってすぐに仏様の元へ行けるとされているため、日にちに関わらず「御仏前」を使用します。

神道:「御玉串料」「御榊料」「御神前」

神道の香典袋の表書きは「御玉串料」「御榊料」「御神前」などが一般的です。

| 神道の香典の表書き | |

|---|---|

| 御玉串料 | 神様にお供えする金品という意味。葬儀以外でも使用可能。 |

| 御榊料 | 神式の葬儀でお供えされる榊(さかき)の料金という意味。仏教でいう「お花代」「ロウソク代」に近い。 |

| 御神前 | 言葉どおり神様にお供えするという意味。 |

神道の儀式で使用される「初穂料」は、行事のご祈祷や魔除け・祈願といった慶事に使われるため、弔事で使用するのはマナー違反です。

キリスト教:「献花料」

キリスト教の香典袋の表書きは、教派によって書き方が異なります。

| キリスト教の香典の表書き | |

|---|---|

| カトリック | お花料・御花料・御ミサ料 |

| プロテスタント | お花料・御花料・献花料・忌慰料 |

故人の教派がわからなければ、葬儀が執り行われる教会を調べるとよいでしょう。教会名の前に教派が付いている場合があります。

どうしてもわからない場合は「お花料」「御花料」と書いておけば間違いありません。

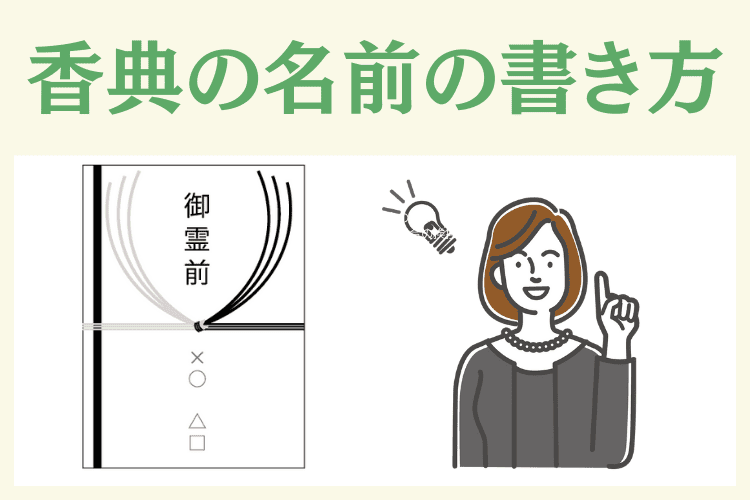

香典の名前(下段)の書き方

香典袋の下段には、包んだ方の名前を記入します。以下の場合によって、書き方が異なります。

- 個人で包む場合

- 夫婦で包む場合

- 連名で包む場合

- 会社や団体で包む場合

それぞれのケースを見ていきましょう。

個人で包む場合

個人で香典を包む場合は、フルネームで書くのがマナーです。

結婚などで苗字が変わったけれど旧姓で書きたいという場合は、現在の名前(新しい苗字)で書き、苗字の左横に「(旧姓)」と書きます。

喪家側が現姓を知らない場合に配慮して書くのは問題ありませんが、基本は新しい苗字で書くのが正式なマナーです。

夫婦で包む場合

夫婦で香典を包む場合は、夫のフルネームを中心にして、横に妻の名前のみを書きます。

夫の代わりに妻が参列する場合は、夫の名前を記入し、左下に(内)と記入しましょう。(内)と書けば、妻が代理で参列したという意味になります。

連名で包む場合

連名で包む場合は、3名以内か、4名以上かで書き方が異なります。

<3名以内の場合>

3名のフルネームを書きます。目上の人から順に書き、上下関係がない場合は五十音順に書きます。

<4名以上の場合>

代表者のフルネームを書き、名前の左下に「外一同」と書きます。(友人一同・孫一同・職・(部署の名前)一同…など)

別で白紙の紙を用意し、包んだ人全員のフルネーム・住所・金額を記入します。会社単位や部署単位で包んだ場合も同様です。

会社や団体で包む場合

会社や団体で香典を包む場合も、基本は連名で包む場合と同じです。

<3名以内の場合>

それぞれのフルネームを書きます。目上の順で書き、順序がなければ五十音順に書きます。

<4名以上の場合>

会社または団体の名前と代表者名を書きます。中央に代表者の名前、右側に団体名や会社名を書くのが一般的です。

包んだ全員の名前、住所、金額を別紙に記入します。立場が上の人から順に記入し、順番がなければ五十音順に書きます。

香典の金額の書き方

香典袋に金額を書く場合、漢数字の旧字体を使うのがマナーです。旧字体の一覧は、以下のとおりです。

| 漢数字の旧字体一覧 | |

|---|---|

| 数字 | 漢数字の旧字体 |

| 1 | 壱 |

| 2 | 弐 |

| 3 | 参 |

| 4 | 肆 |

| 5 | 伍 |

| 6 | 陸 |

| 7 | 漆・質 |

| 8 | 捌 |

| 9 | 玖 |

| 十 | 拾 |

| 百 | 陌・佰 |

| 千 | 仟・阡 |

| 万 | 萬 |

| 円 | 圓 |

各場所は、中袋の有無によって異なります。

- 中袋がある場合:中袋の表面に書く

- 中袋がない場合:外袋の後ろに書く

それぞれの書き方を見ていきましょう。

中袋がある場合:中袋の表面に書く

中袋がある場合は、中袋の表面に金額を記載します。記入例は、以下のとおりです。

- 1万円:金壱萬圓也

- 5千円:金伍阡圓也

中袋の裏面には、郵便番号・住所・氏名を記入します。左端に書くのが一般的ですが、すでに書く欄が印刷されている場合は、欄内に書いても問題はありません。

連名の場合は別紙を用意し、名前・住所・金額を全員分記入します。

金額欄がすでに印刷されている場合は、金額欄に合わせて記入します。横書きの欄ならアラビア数字でも構いません。

アラビア数字の場合は、改ざん防止のため、金額の前に「¥」マーク、後ろに「-」を書くのがマナーです。

中袋がない場合:外袋の後ろに書く

中袋がない場合は、外袋に金額を記入します。外袋の裏面に送り主の住所とフルネームも書きましょう。

連名の場合は別紙を用意し、名前・住所・金額を全員分記入します。

金額欄が印刷されている場合は、前項でも解説したとおり、アラビア数字でも構いません。

香典の外袋の包み方

香典袋には、現金を包む中袋と、中袋を包む外袋がセットになっている場合が多い傾向です。

外袋には、封筒タイプと、現金を封筒に入れてから折りたたむタイプがあります。折りたたむタイプの香典の包み方は以下のとおりです。

折りたたむタイプの包み方

- 中袋を外袋の中央に置きます。

- 外袋の左側を先に折り右側を折ります。

- 外袋の下側を上に折り上げ、上側を折り返します。

- 水引を被せて完成です。

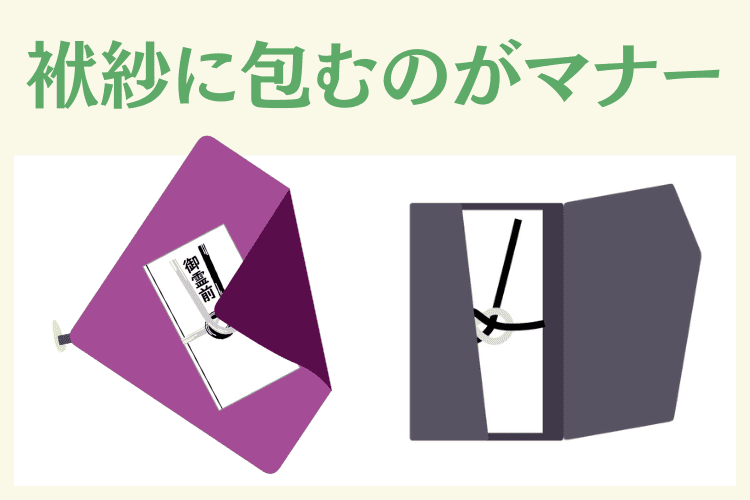

香典を袱紗に包む際のマナー

香典は、そのまま渡すのではなく、袱紗(ふくさ)に包んで持参するのがマナーです。

葬儀におる袱紗のマナーは、以下のとおりです。

- 袱紗の色は寒色を選ぶ

- 袱紗の包み方は慶事と反対

袱紗は、香典袋を汚さないため、また水引が崩れるのを防ぐために使用します。

袱紗の色は寒色を選ぶ

袱紗には、慶事用と弔事用があります。

| 慶弔の袱紗の違い | |

|---|---|

| 慶事用 | 明るい暖色系の色(赤・エンジ・ピンクなど) |

| 弔事用 | 落ち着いた寒色系の色(紺・グレー・深緑など) |

紫色の袱紗は、慶事にも弔事にも使用できるため、1つ持っておくと便利です。

なお、袱紗には刺繍が入っているものがあり、蓮・菊・蘭などは弔事用とされます。

紫色でも、これらの刺繍が入っていると慶事には使用できません。慶長両用で使いたい場合は、刺繍なしの無地のものを選ぶのが無難です。

袱紗の包み方は慶事と反対

袱紗には、挟むタイプと包むタイプの2種類があります。違いは以下のとおりです。

| 袱紗のタイプ | |

|---|---|

| 挟むタイプ | ポケットに袱紗を入れるだけの形状 |

| 包むタイプ | 1枚の布のような形状 |

包むタイプの袱紗は、慶事と弔事で包み方が異なります。弔事の場合は、慶事と反対の方向に折るのがマナーです。包み方は以下のとおりです。

<袱紗の包み方>

- 袱紗をひし形に置きます。

- 中央より右寄りに香典を置きます。

- 右→下→上→左の順に折ります。

- 左側を裏面に折り返します。

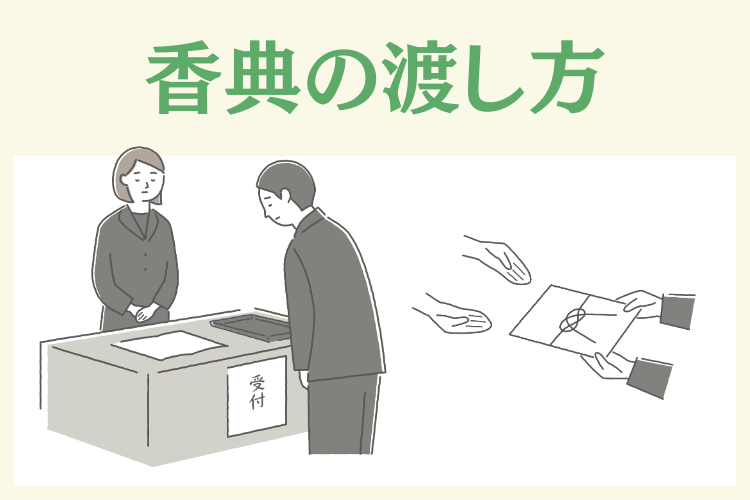

香典の渡し方のマナー

香典を渡す際のマナーを、以下の状況に分けて解説します。

- 受付がある葬儀の場合

- 受付がない葬儀の場合

- 北海道での葬儀の場合

ひとつずつ解説します。

受付がある葬儀の場合

受付がある場合の香典の渡し方は、以下のとおりです。

- 芳名帳に記入します。

- 袱紗から香典を取り出します。

- 右手に袱紗を置き、左手で香典を取り出します。

- 受付係に文字が読めるように渡します。両手で丁寧に渡しましょう。

香典を渡す際には、お悔やみの言葉を伝えます。「このたびはご愁傷様です」「心よりお悔やみ申し上げます」など、短い言葉で問題はありません。

言葉が出ない場合は、一礼だけで済ませてもよいとされています。

なお、仏教以外の葬儀では、以下のお悔やみ言葉を伝えます。

| 仏教以外のお悔やみ言葉 | |

|---|---|

| 神道 | 「御霊のご平安をお祈りいたします」

「この度は突然のことでお悔やみ申し上げます」 |

| キリスト教 | 「○○さま(故人)が安らかに眠られますようお祈りいたします」 |

受付がない葬儀の場合

受付がない場合は、遺族に直接手渡すのが一般的です。

渡す際には、「このたびは誠にご愁傷様です」と述べ、一礼しながら丁寧に手渡しましょう。

北海道での葬儀の場合

北海道のほとんどの地域では、芳名帳が用意されていません。まっすぐに受付へ向かい、香典をお渡しします。

香典を渡すと、受付係がその場で中身を確認し、金額を記録するのが特徴です。

その後、領収書が発行され、返礼品(当日返し)と一緒に手渡されます。

香典を辞退された場合のマナー

ご遺族が香典を辞退されていた場合、無理に香典を渡すのはマナー違反です。どうしても弔意を示したい場合は、以下の方法があります。

- 供花・供物を送る

- 弔電を送る

それぞれの方法を解説します。

供花・供物を送る

故人の好きだったお菓子や、仏教であればお線香やろうそくなどを送り、弔意を表す方法があります。

供花・供物の相場は、以下のとおりです。

| 供花・供物の相場 | |

|---|---|

| 供花 | 12,000〜20,000円 |

| 供物 | 3,000〜5,000円 |

ただし「ご厚意辞退申し上げます」の意思があった場合は、供花・供物も贈らないほうがよいでしょう。

遺族に直接聞きづらい場合は、葬儀社に聞いてみると答えてくれます。

弔電を送る

弔電にて弔意を伝える方法もあります。お返しをする必要がないため、遺族の負担を軽減しつつ弔意を表せる方法です。

弔電の金額は、故人との関係性によって異なります。

| 弔電の相場 | |

|---|---|

| 親しい間柄 | 3,000〜5,000円 |

| 会社関係者 | 5,000〜10,000円 |

| 友人・知人 | 1,000〜3,000円 |

高額な弔電だと、プリザーブドフラワーなどが付いてきます。

| 【関連記事】 |

葬儀に参列できなかった場合の対応

やむを得ない事情で葬儀に参列できなかった場合、以下の方法で香典を渡せます。

- 郵送で香典を送る

- 代理での参列を頼む

- 葬儀後の弔問時に渡す

それぞれの方法を見ていきましょう。

| 【関連記事】 |

郵送で香典を送る

香典を郵送する場合、遺族に連絡を取り、香典を送ってもよいか確認しましょう。

香典は、必ず現金書留で送ります。金額を現金書留封筒に直接入れるのではなく、香典袋に入れてから封筒に入れます。

また、香典だけでなくお悔やみの手紙を同封するのもマナーです。

代理での参列を頼む

どうしても都合がつかない場合は、代理の人に参列してもらう方法もあります。

代理人を立てる場合は、前もって遺族へ伝えておきましょう。

伝えなかった場合、遺族が誰かわからずに混乱する可能性があります。

葬儀後の弔問時に渡す

葬儀の後に日を改めて弔問に訪れる際に、香典を渡す方法もあります。

弔問で香典を渡す際は、事前に遺族に連絡を取り、訪問してもよいか確認しましょう。

弔問当日の流れは、以下のとおりです。

- 玄関先でお悔やみを述べましょう

- 上がるよう勧められたら、従います。

- お参りを勧められたらお線香をあげて手をあわせます。

- ご遺族にお悔やみの言葉を伝えて香典を渡します

訪問は短時間で済ませ、ご遺族の負担にならないようにしましょう。

【Q&A】葬儀の香典のマナーに関してよくある質問

葬儀の香典のマナーに関してよくある質問をまとめました。

- Q.香典は、お通夜と告別式、どちらに持っていけばいいですか?

- Q.香典返しをもらったら、どのように対応すればいいですか?

ひとつずつ回答します。

Q.香典は、お通夜と告別式、どちらに持っていけばいいですか?

A.両方に参列する場合、いずれか一方の儀式でお渡しします。

両方に用意するのは、不幸が重なるという意味で、縁起が悪いとされています。

Q.香典返しをもらったら、どのように対応すればいいですか?

A.香典返しへのお礼は不要です。

香典返しは香典に対するお礼の品であり、お礼にお礼を重ねる行為は不祝儀が重なるとして不吉とされています。

香典返しが届いたら、電話やメールなどで届いたことを報告する程度で構いません。

まとめ:葬儀に参列する前に香典のマナーを把握しておきましょう

香典は、故人との関係性や自分の年齢、立場によって包む金額を決めましょう。

宗教や宗派に合わせた封筒を選び、表書きも故人の宗教や宗派に合わせた表書きを記入します。

香典に関するマナーは、地域や宗派によって異なる場合があります。不明な点がある場合は、事前に葬儀社や詳しい人に確認するのがおすすめです。

『コープの家族葬』では、葬儀に関する質問や相談を受け付けています。些細な悩みでも構いません。葬儀に関して聞きたいことがある方は、気軽に『コープの家族葬』へご相談ください。

| お問い合わせ先 | 0120-638-935 |

|---|