「葬儀で遺族が気をつけるべきマナーはある?」

「遺族は葬儀で何をすればいい?」

葬儀では、服装・立ち振る舞い・挨拶など遺族が配慮するべきマナーは多々あります。

知らずに周囲へ不快感を与える場合もあるため、前もってマナーを把握しておくのは大切です。

本記事では、遺族が知っておくべきマナーを解説しています。葬儀の場で遺族として適切な行動をしたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

|

<この記事でわかること> ・遺族の立場で葬儀に参列する際に気をつけるべきマナー ・遺族が配慮するべきお布施のマナー ・遺族が配慮するべき挨拶のマナー |

「喪主・遺族・親族」の違い

葬儀では、故人との関係性によって「喪主・遺族・親族」と、呼び方が異なります。

「遺族」の範囲は、以下のとおりです。

| 「遺族」の範囲 | |

|---|---|

| 葬儀における「遺族」の範囲 | ・一般的に、故人と親しい間柄であった人を指す。

・具体的には、配偶者・子・両親・祖父母・孫・兄弟姉妹が含まれる。 |

| 法律における「遺族」の範囲 | ・法律によって定義が若干異る

・恩給法:兄弟姉妹は含まれない ・労働基準法:配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が遺族と定義されている |

「喪主」とは、葬儀を執り行う責任者をいいます。誰が担うかの決まりはありませんが、一般的には、故人の配偶者や子どもが担うケースが多い傾向です。

「親族」は、法律で定められた親族関係にある人を指します。民法では、6親等以内の血族・配偶者・3親等以内の姻族が親族と定義されています。

参考記事:厚生労働省「恩給制度の概要」「遺族(補償)等給付は誰が受給できますか」

葬儀前・葬儀中の遺族のマナー

遺族は葬儀において、喪主と同じほど重要な立場です。故人や参列者に失礼がないよう、以下の点に注意しましょう。

- 身だしなみ:遺族は正喪服とされているが男性は準喪服が多い

- 数珠:遺族は宗派に合った種類を用意

- 香典:三親等以内は包むほうがよい

- 集合時間:1時間前に着いておくのが理想

- 受付:早めの集合と丁寧な対応を心がける

- 焼香:宗派に合わせた作法で行う

- 挨拶:場面に合わせた挨拶をする

ひとつずつ解説します。

身だしなみ:本来は正喪服

遺族は参列者を迎える立場であるため、正喪服の着用がマナーとされてきました。

しかし近年では、男性は準喪服であるブラックスーツを着用することが一般的となっています。

- 男性:正喪服か準喪服を着用

- 女性:正喪服を着用

- 子ども:学校制服か落ち着いた服装

正喪服とは最も格式の高い喪服で、男性はモーニングや5つ紋付の羽織袴、女性はブラックフォーマルを着用します。

| 【関連記事】 |

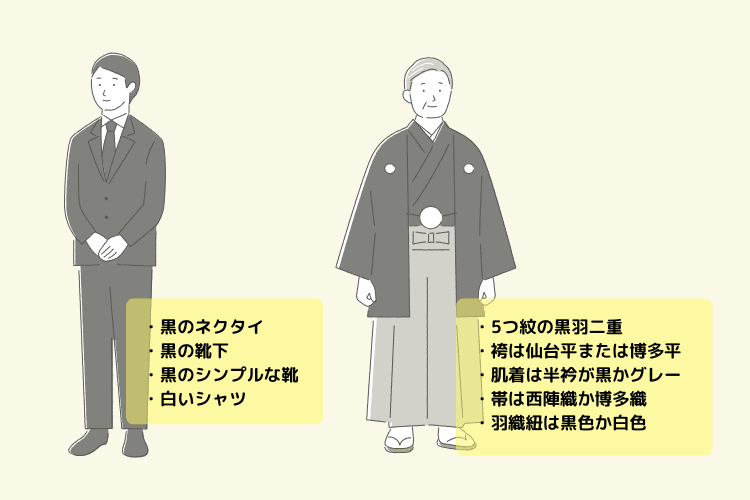

男性:正喪服か準喪服を着用

男性の正喪服・準喪服のマナーは、以下のとおりです。

<男性の正喪服(洋装)のマナー>

- 黒のモーニングコート

- コールパンツ

- 白いシャツ

- 黒のネクタイ

- 黒の靴下

- 黒のシンプルな靴

<男性の正喪服(和装)のマナー>

- 5つ紋の黒羽二重

- 袴は仙台平または博多平

- 肌着は半衿が黒かグレーを選ぶと無難

- 帯は西陣織か博多織で、グレーか紺などの落ち着いた色

- 羽織紐は黒色か白色のもの

<男性の準喪服のマナー>

- 黒のネクタイ

- 黒の靴下

- 黒のシンプルな靴

- 白いシャツ

ポケットチーフやタイピンはしません。カフスをつける場合は、黒石のものを選びましょう。

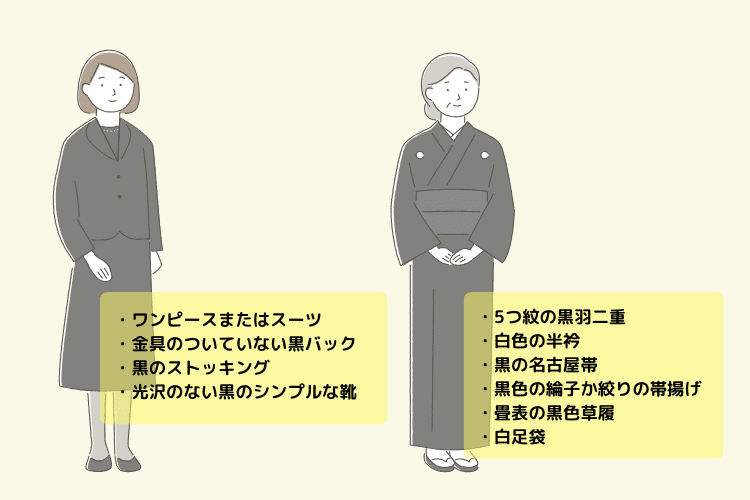

女性:正喪服を着用

女性の正喪服のマナーは、以下のとおりです。

<女性の正喪服のマナー>

- 黒無地のシンプルなワンピースやスーツなどのブラックフォーマル

- 金具のついていない黒バック

- 黒のストッキング

- 光沢のない黒のシンプルな靴

えりの開いたものは避け、スカートは膝が隠れるぐらいの長さにします。

結婚指輪以外のアクセサリーは外しますが、真珠の一連ネックレスは付けても問題ありません。

和装の場合のマナーは、以下のとおりです。

<女性の和装のマナー>

- 5つ紋の黒羽二重

- 白色の半衿

- 黒の名古屋帯

- 黒色の綸子か絞りの帯揚げ

- 畳表の黒色草履

- 白足袋

帯留めや髪飾りはつけません。

子ども:学校制服か落ち着いた服装

子どもの正喪服は、学校の制服です。ない場合は、落ち着いたデザインのズボンやスカートで、黒・濃いグレー・紺などのカラーの服を選びましょう。

靴下は黒か白のものを選びます。華美な装飾が施されているものは避けるのがマナーです。

数珠:遺族は宗派に合った種類を用意

数珠には、大きく分けて「本式数珠」と「略式数珠」の2種類があります。

遺族は、可能であれば故人の宗派に合わせた数珠を用意しましょう。

| 数珠の種類 | |

|---|---|

| 本式数珠 | 宗派の正式な数珠。各宗派によって玉の大きさや房の形などが異なる。 |

| 略式数珠 | 宗派を問わず使用できる数珠。一般的に広く使われている。 |

遺族は本式数珠が望ましいですが、以下のような場合は、略式数珠でも問題ありません。

- 故人が宗派にこだわりがなかった場合(無宗教葬など)

- 故人の宗派が分からず、本式数珠を用意する時間がない場合

本式数珠はどこにでも売っているわけではありません。急な訃報で準備が間に合わない場合もあるでしょう。

略式数珠でも、故人を供養する気持ちがあれば問題ありません。

| 【関連記事】 |

香典:三親等以内は包むほうがよい

一般的に三親等以内は、香典を包んだほうがよいとされています。三親等の範囲は以下のとおりです。

<三親等の範囲>

- 両親・子

- 兄弟姉妹

- 祖父母

- 孫

- 叔父叔母

- 曾祖父母

- 甥姪

- ひ孫

ただし、以下の場合は、三親等以内であっても用意しなくてよい可能性があります。

<香典を用意しなくてもいい場合>

- 喪主の立場である場合

- 故人と交流がなかったり、疎遠状態が長かった場合

- 自分が学生である場合

ご自身の状況に合わせて、経済的に無理のない範囲で用意しましょう。

| 【関連記事】 |

集合時間:1時間前に着いておくのが理想

遺族の場合、時間に余裕を持って葬儀会場へ到着するのが大切です。お通夜・葬儀(告別式)のどちらも、2時前に到着しておくのが理想です。

特に、受付係をお願いされている場合は、打ち合わせや受付の準備などがあるため、早めに到着できるよう移動するとよいでしょう。

受付のマナーについては、次項で解説しています。

| 【関連記事】 |

受付:早めの集合と丁寧な対応を心がける

受付係を依頼された遺族は、一般の参列者より早めに集合しておきましょう。到着したら、以下の確認や準備をしておく必要があります。

- 会場配置や式の流れの確認

- 受付台の準備

- 香典盆の準備

- 筆記用具の準備

また、葬儀前に焼香も済ませておきましょう。

受付を開始したら、参列者から香典を受け取り、香典返しをお渡しします。丁寧かつ失礼のないような対応を心がけましょう。

受付係での挨拶は、以下の表を参考にしてみてください。

| 受付係の挨拶例 | |

|---|---|

| 参列者への挨拶 | ・お忙しいところお越しいただき、誠にありがとうございます

・本日はご参列いただき、遺族一同心より感謝申し上げます |

| 香典を受け取った際 | ・お預かりいたします

・恐れ入ります |

高齢者や体の不自由な方には席まで案内するなどの配慮も大切です。

| 【関連記事】 |

焼香:宗派に合わせた作法で行う

焼香の作法は、宗派によって異なります。参列者は自分の宗派の作法でも問題はありませんが、遺族は故人の宗派に合わせたほうがよいとされています。

宗派ごとの焼香の回数は以下のとおりです。

| 宗派ごとの焼香の作法 | |

|---|---|

| 宗派 | 焼香の回数 |

| 浄土宗 | 1〜3回(特に決まりはない) |

| 浄土真宗本願寺派 | 1回(額に押しいただかない) |

| 真宗大谷派 | 2回(額に押しいただかない) |

| 真宗高田派 | 3回(額に押しいただかない) |

| 臨済宗 | 1回(宗派により異なる) |

| 日蓮宗 | 1〜3回(宗派により異なる) |

| 曹洞宗 |

1回目(額に押しいただく) 2回目(額に押しいただかない) |

| 天台宗 | 1〜3回(特に決まりはない) |

| 真言宗 | 3回(額に押しいただく) |

焼香の作法は、以下のとおりです。

- 抹香をつまむ

- 1〜3回額へ押しいただく(押しいただかない宗派もある)

- 香炉へ抹香をくべる

遺族の場合、焼香台の横に立ち、参列者ひとり一人にお礼をする「焼香の立礼」をする場合があります。

立ち位置は葬儀社のスタッフが案内してくれるので、指示に従いましょう。

※地域によって慣習が異なる場合があります。

| 【関連記事】 |

挨拶:場面に合わせた挨拶をする

葬儀では、喪主が高齢や病気、または傷心で挨拶が難しく、代わりに遺族が挨拶をする場合があります。

葬儀で挨拶をするシーンは、主に2つです。

- お通夜・葬儀(告別式)での挨拶

- 通夜振る舞いでの挨拶

それぞれのマナーを見ていきましょう。

お通夜・葬儀(告別式)での挨拶

お通夜・葬儀(告別式)での挨拶は、参列者への感謝の気持ちと、故人との思い出を語ります。

以下のような決まり文句を参考に、ご自身の言葉で話しましょう。

| お通夜・葬儀(告別式)での挨拶の決まり文句 | |

|---|---|

| ①始めの挨拶 | 「本日は〜」

・お忙しいところ… ・ご多用中にも関わらず… ・足元の悪いなか… |

| ②参列へのお礼 | 「○○の(通夜・葬儀・告別式)に〜〜」

・お運びくださいまして ・ご参列いただき ・ご会葬くださいまして 「誠にありがとうございます。」 |

| ④自己紹介と個人とのエピソードを語る | |

| ⑤最後の締め | 今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 |

遺族代表の場合は、遺族に対する今後の支援のお願いを付け加えます。

| 【関連記事】 |

通夜振る舞いでの挨拶

通夜振る舞いでは、締めの際に挨拶をします。内容は以下のとおりです。

<通夜振る舞いの締めの挨拶>

- 弔問へのお礼

- 終了の挨拶

- 葬儀・告別式の案内

- 結びの言葉、参列者への配慮

挨拶の例文は、以下の記事で紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

| 【関連記事】 |

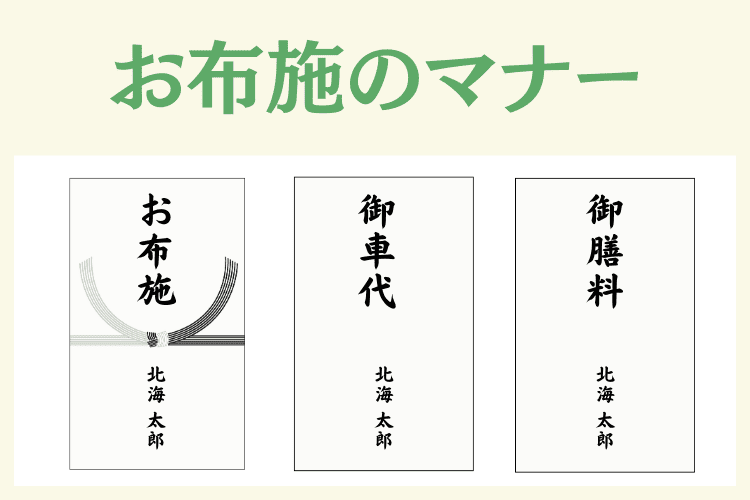

葬儀で遺族が気をつけるべきお布施のマナー

お布施は、僧侶や本尊への感謝を伝えるための金銭です。失礼がないよう、最低限のマナーは把握しておきましょう。

| お布施の基本的なマナー | |

|---|---|

| 表書き | 「御布施」または「お布施」 |

| 相場 | 北海道の相場は30万円前後 |

| 渡し方 | 切手本に乗せ、僧侶から文字が読めるように渡す |

お布施のほかに、以下の金銭の用意も必要です。

| お布施以外に必要な金銭 | ||

|---|---|---|

| 目的 | 表書き | 相場 |

| 僧侶の交通費として | 御車代 | 5千〜1万円ほど |

| 僧侶の接待費として | 御膳料 | 5千〜1万円ほど |

宗派別の相場やマナーは、以下の記事で解説しています。

| 【関連記事】 | |

| お布施の基本 | 【これで安心】葬儀でのお布施の書き方・相場・渡し方をわかりやすく解説 |

| 浄土真宗 | 浄土真宗の葬儀のお布施はいくら包む?相場とマナーを解説 |

| 浄土宗 | 【喪主必見】浄土宗の葬儀のお布施相場|マナー・渡し方・注意点を解説 |

| 曹洞宗 | 曹洞宗の葬儀 | お布施の相場とマナーを解説【20〜30万円が目安】 |

| 真言宗 | 真言宗の葬儀のお布施|金額相場・封筒の書き方・渡し方のマナーを解説 |

葬儀で遺族が気をつけるべき参列者に対するマナー

ご遺族は、参列いただいた方への配慮も必要です。お悔やみ言葉や香典をいただいた際のマナーも把握しておきましょう。

- お悔やみ言葉への返答のマナー

- 香典返しに関するマナー

ひとつずつ解説します。

お悔やみ言葉への返答のマナー

参列者からお悔やみ言葉をいただいた際の返答に決まった形式はありませんが、いくつかのパターンは存在します。

一般的な返答のパターンは、以下のとおりです。

<お悔やみ言葉に対する一般的な返答のパターン>

- 恐れ入ります

- 恐縮です

- 痛み入ります

- ありがとうございます

マナーを解説するサイトに「ありがとうございます、を使用してはいけない」という情報を掲載しているところもありますが、問題はありません。

一般的な感謝の表現であり、葬儀で使う場面は多々あります。

なお、悲しみで言葉が出ない場合は、無理に返さずに黙礼だけでもかまいません。

香典返しに関するマナー

香典返しは、一般的にいただいた金額の半額〜1/3程度の品物を、四十九日法要が終わった後に贈るのがマナーとされています。

しかし、北海道の場合は、葬儀当日に香典返しを行う「即日返し」が主流です。

1,000円〜2,000円程度の品物を用意し、受付で香典を受け取った際にお渡しします。

ただし、よほど高額な香典をいただいた際は、後日改めて香典返しを送る場合もあります。

後日送る際は、お礼状を添えて感謝の気持ちを伝えるのがマナーです。

| 【関連記事】 |

まとめ:葬儀での遺族のマナーを身につけて故人を送りましょう

葬儀において遺族が適切なマナーを守るのは、故人への敬意を示すだけでなく、参列者への感謝を表すためでもあります。

身だしなみ・立ち振る舞い・言葉遣いに配慮し、場面ごとにふさわしい行動をとりましょう。

『コープの家族葬』では、葬儀に関する不安や疑問などの相談も承っています。

電話でのお問い合わせにハードルを感じる方は、定期的に開催している「花マルシェ」でもご質問いただけます。

葬儀だけでなく、終活や介護の相談も可能です。いずれの方法でも気軽にお問い合わせください。

| お問い合わせ先 | 0120-638-935 |

|---|