「法事・法要では、お布施をいくら包めばいい?」

「法要の種類ごとに、適切な相場はある?」

「お布施の封筒の書き方や、渡し方を知りたい」

お布施は感謝の気持ちを表す金銭のため、決まった金額がありません。

しかし、相場は存在するため、極端に外れた額を包まないよう注意が必要です。

また、用意する際や、お渡しする際のマナーも存在します。

本記事では、法事・法要のお布施の相場・用意の仕方・渡し方のマナーを解説します。

法事・法要を執り行う予定の喪主様は、ぜひ参考にしてみてください。

|

<この記事でわかること> ・法事・法要のお布施の意味 ・法事・法要お布施の相場 ・お布施以外に必要な金銭 ・お布施の用意の仕方 ・法事・法要のお布施の渡し方 |

法事・法要で用意するお布施の意味

お布施(おふせ)とは、法事・法要でお経をあげていただく僧侶へ、感謝を込めてお渡しする金銭です。寺院のご本尊に捧げる意味もあります。

お渡ししたお布施は、お寺の維持費や活動費として使用されます。

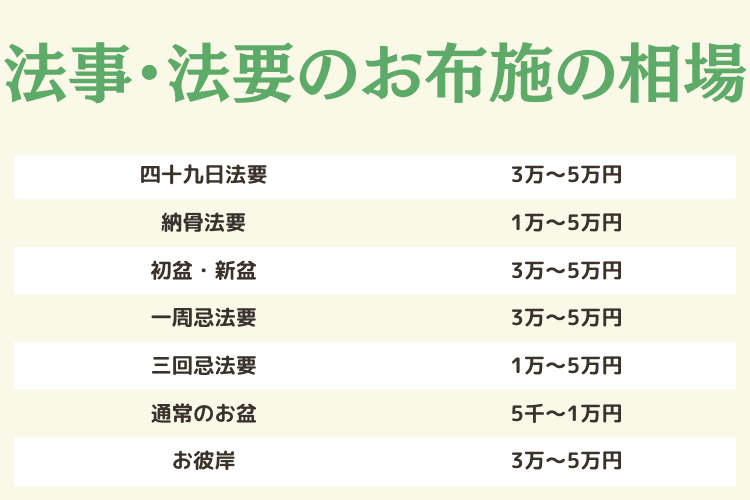

法事・法要のお布施の相場

お布施には決まった金額はありませんが、ある程度の相場は存在します。法要ごとの相場は、以下のとおりです。

| 法要ごとの相場 | |

|---|---|

| 四十九日法要 | 3万〜5万円 |

| 納骨法要 | 1万〜5万円 |

| 初盆・新盆 | 3万〜5万円 |

| 一周忌法要 | 3万〜5万円 |

| 三回忌法要 | 1万〜5万円 |

| 通常のお盆 | 5千〜1万円 |

| お彼岸 | 3万〜5万円 |

回忌を経て年数が経つごとに金額は少なくなる傾向です。

四十九日法要:3万〜5万円

四十九日法要の相場は、3〜5万円です。または、葬儀で渡すお布施の1割を目安とするとよいでしょう。

仏教では、人が亡くなると極楽浄土に行けるかどうかを決める裁判が7日おきに行われ、49日目に最後の判決が下るとされています。

四十九日法要は、故人が極楽浄土へ行けるよう、遺族・親族・友人が集まり、お祈りをする大切な日です。

納骨法要:1万〜5万円

納骨法要の相場は1〜5万円です。

「納骨式」とも呼ばれ、四十九日法要と同日に執り行われるケースが多く見られます。

故人の遺骨をお墓や納骨堂に納める儀式で、僧侶による読経が行われるため、お布施が必要です。

四十九日法要と同日に執り行う場合は、ひとつの封筒にまとめて包みます。

初盆・新盆:3万〜5万円

初盆・新盆の相場は、3〜5万円です。

故人が亡くなってから初めて迎えるお盆を「新盆」または「初盆」と呼び、通常のお盆よりも手厚く供養します。

お盆のスケジュールは以下のとおりです。

| 初盆・新盆のスケジュール | |

|---|---|

| 13日 | 迎え盆 |

| 14日または15日 | お盆の法要 |

| 16日 | 送り盆 |

お盆の時期は、地域によって7月の場合もあります。

また、四十九日より前にお盆が来る場合は、翌年のお盆が初盆・新盆となります。

一周忌法要:3万〜5万円

一周忌法要の相場は、3万〜5万円です。

一周忌法要とは、故人の命日から1年後に執り行う法要です。

遺族が喪に服す期間の終了を意味する重要な儀式とされています。

一周忌法要では僧侶に読経してもらい、その後、親族や故人の友人・知人を招いて会食を行います。

三回忌法要:1万〜5万円

三回忌法要の相場は1〜5万円です。

三回忌法要とは、故人が亡くなってから満2年目に行われる年忌法要です。

三回忌になると、一周忌までと比べて金額はやや控えめになる傾向があります。

三回忌法要以降は、七回忌法要・十三回忌法要と続きます。一周忌法要と流れは変わりません。

通常のお盆:5千〜1万円

通常のお盆の相場は、5千〜1万円です。

お盆は、ご先祖様が極楽浄土から帰ってくるとされる期間です。

初盆・新盆と比べると規模が小さいため、相場も低めに設定されています。

お彼岸:3万〜5万円

お彼岸の相場は、以下のとおりです。

| お彼岸の相場 | |

|---|---|

| 自宅に僧侶を招いて法要を執り行う場合 | 3万〜5万円 |

| お寺で行われる彼岸会に参加する場合 | 数千円〜2万円 |

お彼岸とは、春と秋の年2回、春分の日と秋分の日を中日とした前後3日間の計7日間を指します。

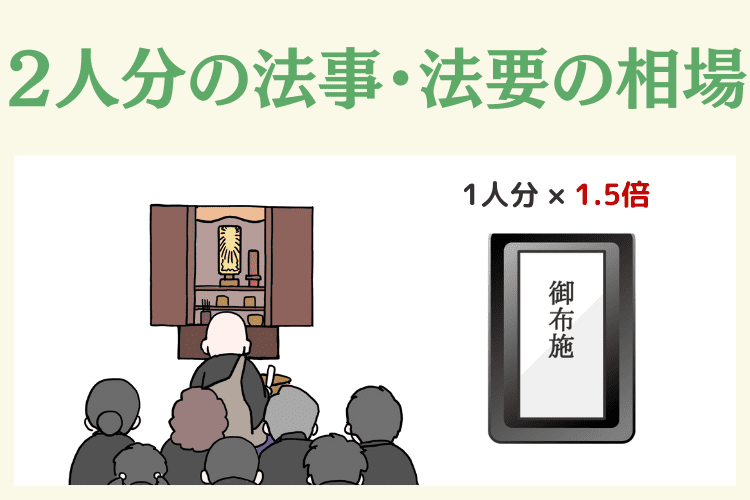

2人分の法事・法要の相場

同じ年に2人の故人の法要が重なる場合、法要を一緒に執り行うことがあります。

「併修(へいしゅう)」と言い、準備する遺族や参列する親族の負担も軽減できるため、近年増えている方法です。

併修では、一般的なお布施の1.5倍程度を包むのが相場とされています。

2人分の法要とはいえ、2倍の金額を包む必要はありません。

また、お金を入れる封筒は1つでかまいません。

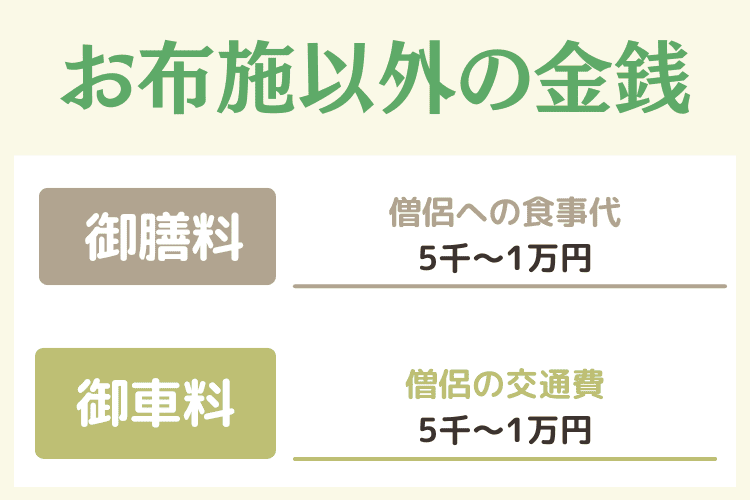

法事・法要でお布施以外に必要な金銭

法事・法要では、お布施以外にも、以下の金銭が必要です。

| お布施以外に必要な費用 | ||

|---|---|---|

| 表書き | 相場 | 意味 |

| 御膳料 | 5千〜1万円 | 僧侶への食事代(おもてなし代) |

| 御車代 | 5千〜1万円 | 僧侶の交通費 |

上記の金銭は、お布施とは別で包みます。

それぞれの内容を見ていきましょう。

御膳料:5千〜1万円

御膳料の相場は、5千〜1万円です。

御膳料とは、法事・法要後の会食に僧侶が参加されない場合に、食事代としてお渡しする金銭です。

僧侶が複数名いらっしゃる場合は、人数分の御膳料をひとつの封筒にまとめてお渡しします。

御車代:5千〜1万円

御車代の相場は、5千〜1万円です。

御車代とは、僧侶の交通費としてお渡しする金銭です。

遺族が送迎したり、タクシーを手配したりといった場合は、御車代は不要です。

また、遠方から僧侶を招く場合は、新幹線や飛行機などの交通費実費に相当する金額を包みます。

法事・法要のお布施のマナー

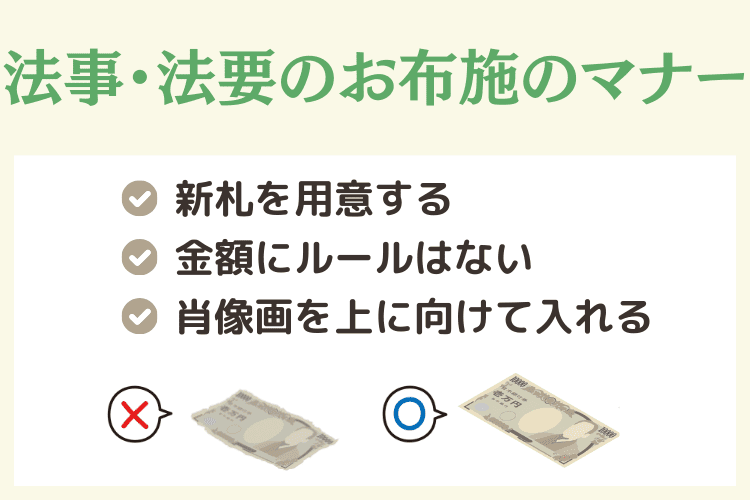

お布施を用意する際は、以下のマナーに注意しましょう。

- お札は新札を用意する

- ダメな金額は特にない

- 肖像画を上に向けて入れる

僧侶に失礼がないよう、前もって理解しておきましょう。

お札は新札を用意する

包むお札は、できる限り新札を用意しましょう。

葬儀の香典では新札を避けるのがマナーですが、お布施は僧侶への感謝を表すもののため、新札でも失礼にはあたりません。

古いお札しかない場合は、できるだけきれいな状態のものを選びましょう。

ダメな金額は特にない

お布施では、タブーとなる金額は特にありません。

葬儀の香典では「4(死)」や「9(苦)」を避けるべきとされていますが、お布施では気にする必要はないとされています。

端数を出さないように気をつける程度でかまいません。

ただし、4や9の数字を選ぶことに抵抗のある親族がいる可能性もあるため、避けたほうが無難です。

肖像画を上に向けて入れる

封筒にお札を入れる際は、肖像画が封筒の表面にくるように入れます。お祝い事のマナーと同じです。

葬儀で香典を用意する際は、悲しみの気持ちを表すために、お札の肖像画が下になるように包むのがマナーとされています。

しかし、お布施に対しては悲しみの意味はないため、お札の顔を伏せる必要はありません。

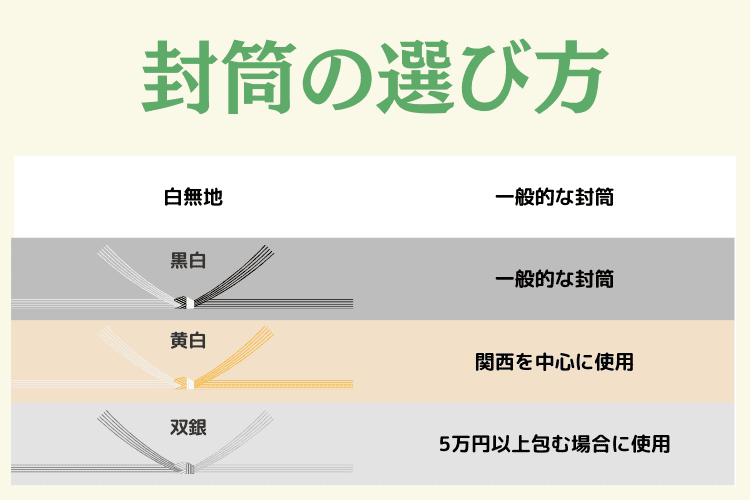

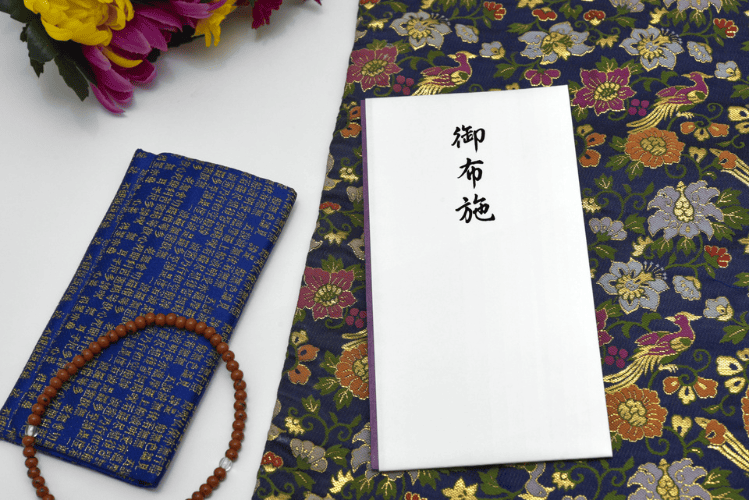

お布施の封筒の選び方

お布施を入れる封筒には、以下の種類が存在します。

| 法事・法要のお布施の封筒 | |

|---|---|

| 白無地の封筒 | 一般的な封筒 |

| 白黒水引の封筒 | 一般的な封筒 |

| 黄白水引の封筒 | 関西を中心に使用 |

| 双銀水引の封筒 | 5万円以上包む場合に使用 |

本来、お布施に水引は必要ありません。

ただし、地域によっては水引をつけるのが慣習となっている場合もあります。

白無地の封筒

一般的に使用されているのが、白無地の封筒です。どの宗教・宗派にも使用できます。

郵便番号欄がないものを選び、使用する際は自分で表書きを記入しましょう。

書き方は、本記事の「法事・法要のお布施の書き方」で解説しています。

あらかじめ「お布施」と印字されている封筒を使用することも可能です。

ただし、地域によっては水引のない封筒は使わない場合もあるため、前もって確認しておくと安心です。

なお、御車代や御膳料も白無地の封筒に入れてお渡しします。

白黒水引の封筒

白黒の水引の封筒は香典袋として使用されるのが一般的ですが、地域によってはお布施を包む袋として使用する場合もあります。

どの法要でも白黒の水引を使用するわけではなく、以下の表のように使い分けます。

| 白黒の水引の使い分け | |

|---|---|

| 四十九日法要まで | 白黒水引の封筒 |

| 四十九日法要のあと | 水引のない封筒(無地、または御布施と印字されているもの) |

黄白水引の封筒

黄白の水引の封筒は、主に関西地方で使われています。

お布施を包むだけでなく、香典袋としても使用されているようです。

一周忌以降に使われるシーンが多い傾向ですが、地域差があるため、前もって地域の慣習を確認しておくのがおすすめです。

双銀水引の封筒

双銀水引の封筒は、5万円以上包む場合に使用します。

使い方は、黒白の水引がついた袋と大きく変わりありません。

また、格式の高い寺院にお布施を渡す際にも使用します。

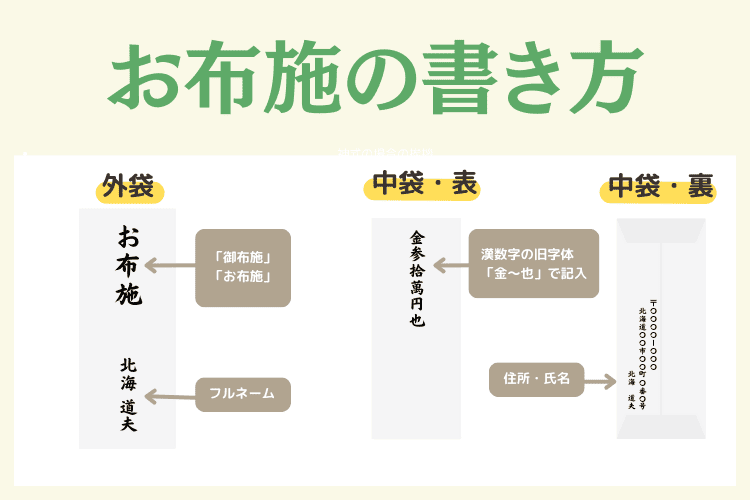

法事・法要のお布施の書き方

法事・法要のお布施には、書き方のマナーがあります。表書き・裏書きの順に書き方を見ていきましょう。

- 【表書き】御布施・お布施

- 【裏書】金額・住所

ひとつずつ解説します。

【表書き】御布施・お布施

お布施の表書きは、毛筆で書くのが一般的です。

葬儀の香典では薄墨を使用しますが、お布施は濃い墨で書きます。

封筒の上部中央に「御布施」または「お布施」と縦書きで記載しましょう。

封筒の下部中央には、包んだ人のフルネームまたは「名字+家」を記入します。

【裏書】金額・住所

封筒の裏側には、住所と金額を書きます。

中袋がある場合は、中袋の表面に金額、裏面に住所を記載しましょう。

金額は、旧字体の漢数字で書くのがルールです。「壱・弐・参」などの漢数字を用い、前後に「圓」「也」と書き添えます。

例えば、1万円の場合は「金壱萬圓也」と記入します。

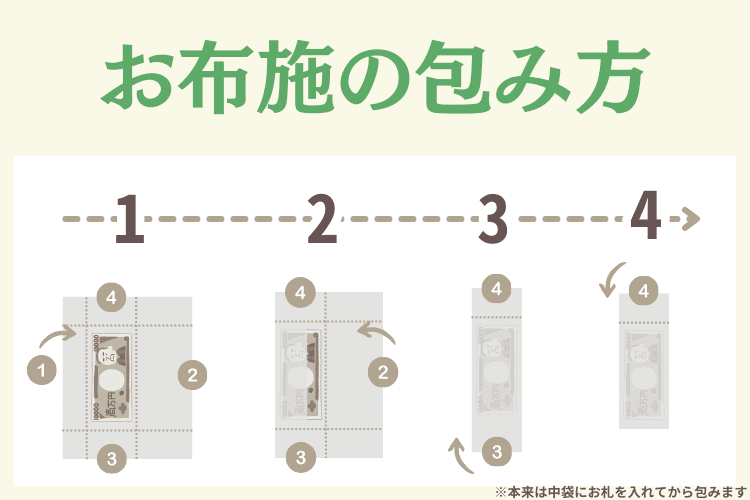

法事・法要のお布施の包み方

お布施は、奉書紙(ほうしょがみ)で包むのが正式な方法です。

奉書紙とは、和紙の一種で、格式の高い贈答品を包む際に用いられます。

一般的に売られているお布施の封筒でも十分ですが、奉書紙を使う場合は、前もって折り方を知っておくと安心です。

包み方は、以下のとおりです。

- お金を中袋に入れる(中袋がない場合は、半紙や白い封筒で代用)

- 中袋に入れたお金を、奉書紙の裏面中央より少し左に置く

- 奉書紙を左→右→下→上の順に折る

- 上部の折り返しが上になるように折り重ねる

慶弔によって重ねる向きが異なるため、間違えないように注意しましょう

法事・法要でのお布施の渡し方

お布施は、法要前の挨拶の際にお渡しするのが一般的です。

もしもタイミングが合わなければ、法要後にお渡ししても問題ありません。

お布施を手渡しするのはマナー違反のため、必ずお盆や袱紗(ふくさ)の上に置いてお渡ししましょう。

お渡しする際は、僧侶から見て表書きの文字が読めるようにします。

「本日はよろしくお願いいたします」と一言添えると丁寧です。

また、お布施・御膳料・御車代の3種類をお渡しする場合は、この順番に重ねてお渡しします。

【Q&A】法事・法要のお布施でよくある質問

法事・法要のお布施に関して、よくある質問をまとめました。

- Q.家族だけのお布施の相場はいくらですか?

- Q.お布施の金額が高い宗派はどこですか?

- Q.お布施の金額に迷ったときはどうすればいいですか?

- Q.お布施は郵送しても問題ないですか?

ひとつずつ回答します。

Q.家族だけのお布施の相場はいくらですか?

A.家族だけで法要を行う場合でも、お布施の金額は基本的に変わりません。

通常の法要と同じ金額を用意しましょう。

Q.お布施の金額が高い宗派はどこですか?

A.お布施の金額は、宗派によって一概に高い安いを判断できません。

しかし、一般的に、浄土真宗や真言宗は経済的な負担が少ないといわれています。

一方、日蓮宗や曹洞宗は、お布施の金額が多い傾向にあるようです。

ただし、あくまで一般的な傾向であり、お寺や地域によっても異なります。

また、日蓮宗や曹洞宗がお金に汚いというわけではありません。

Q.お布施の金額に迷ったときはどうすればいいですか?

A.お布施の金額に迷ったときは、お寺に直接聞くのがおすすめです。

ただし「いくら包めばいいですか?」と直接的な質問をするのは控えましょう。

「他の方はどれくらい用意されていますか?」など、相場を尋ねるような聞き方をします。

また、地域の葬儀社に相談するのもひとつの方法です。

葬儀社は地域の相場を把握しているため、適切なアドバイスが期待できます。

Q.お布施は郵送しても問題ないですか?

A.やむを得ない事情でお布施を直接渡せない場合は、郵送でも問題ありません。

ただし、必ずお寺に連絡を入れ、郵送してもいいか確認を取りましょう。

お布施を郵送する際は、現金書留を利用し、お詫びの手紙を添えるのが丁寧です。

まとめ:法要・法事のお布施は回忌によって異なる

法事・法要のお布施は、法要の内容によって金額相場が異なります。

一周忌までは3万〜5万円程度、三回忌以降は1万〜5万円程度が相場とされています。

金額に迷った場合は、お寺や葬儀社に相談してみるのがおすすめです。

また、お布施の金額だけでなく、渡し方や封筒の選び方などのマナーも大切です。法事・法要の前に確認しておきましょう。

『コープの家族葬』では、葬儀だけでなく、法事・法要の相談も承っています。相談は無料のため、お気軽にご相談ください。