「法事・法要ではお供え物を用意したほうがいい?」

「お供え物の相場はいくら?」

「何回忌までお供え物を用意するべき?」

お供え物は、お悔やみの気持ちを表すための品です。参列する際の必須の持ち物ではないものの、用意することで喪主や遺族に気持ちが伝わります。

とはいうものの、お供え物には一般的なマナーや、宗教的に守るべき事柄があるため、何でもいいから用意すればいいというわけではありません。

本記事では、法事・法要に用意するお供え物の相場・定番の品・持参してはいけない物・渡し方を解説します。

法事・法要に参列する予定の方は、ぜひ参考にしてみてください。

|

<この記事でわかること> ・法事・法要のお供え物の相場 ・法事・法要の定番のお供え物 ・お供え物として持って行ってはいけない物 ・お供え物の渡し方 |

法事・法要とは?お供え物の持参は必須?

本章では、法事・法要の基本的な知識や、お供え物の必要性を解説します。

- 「法事」と「法要」の違い

- 法事・法要の種類

- 法事・法要でお供え物の持参は必須ではない

ひとつずつ見ていきましょう。

「法事」と「法要」の違い

「法事」と「法要」はどちらも仏教の儀式ですが、意味合いが異なります。

| 「法事」と「法要」の違い | |

|---|---|

| 法事 | 仏教行事全般を指し、法要から会食までを含めた一連の行事 |

| 法要 | 故人の供養に関する行事(忌日法要や年忌法要など) |

法要は法事の一部で、法事という大きな枠組みのなかに法要が含まれています。

法事・法要の種類

法要は、定期的に執り行われます。種類(回忌)ごとに開催するタイミングは、以下のとおりです。

| 法事・法要の回数 | ||

|---|---|---|

| 追善供養の種類 | 法事・法要の名前 | 故人が亡くなられてからの日数 |

| 忌日法要 | 初七日法要 | 7日目 |

| 二七日法要 | 14日目 | |

| 三七日法要 | 21日目 | |

| 四七日法要 | 28日目 | |

| 五七日法要 | 35日目 | |

| 六七日法要 | 42日目 | |

| 四十九日法要 | 49日目 | |

| 百箇日法要 | 100日目 | |

| 年忌法要 | 一周忌 | 1年後 |

| 三回忌 | 2年後 | |

| 七回忌 | 6年後 | |

| 十三回忌 | 12年後 | |

| 十七回忌 | 16年後 | |

| 二十三回忌 | 22年後 | |

| 二十七回忌 | 26年後 | |

| 三十三回忌 | 32年後 | |

近年では全国的に、葬儀と同日に初七日法要を行う「繰上げ法要」が一般的になりつつあります。

また、四十九日までの法要や百箇日法要を省略するご家庭が増えています。

年忌法要に関しては、三回忌以降は法要の規模を縮小するケースが多く、三十三回忌をもって弔い上げとするのが一般的です。

法事・法要でお供え物の持参は必須ではない

法事・法要に参列する際、お供え物の用意は必須ではありません。

お供え物はあくまで故人や遺族への心遣いを表すものであり、持参しなくてもマナー違反にはならないためです。

しかし、親戚の法事では、お供え物を用意したほうがよいとされています。

親戚間で事前に「お供え物は用意しない」という取り決めがない限りは、用意するのが無難です。

親戚以外の法事に参列する場合でも、お供え物を持参することで故人を供養する気持ちや遺族への気遣いが伝わるでしょう。

特に、初七日法要や四十九日法要など、比較的大きな規模で執り行う法要では用意するのが礼儀です。

ただし、学生の場合はお供え物は不要です。

お供え物を用意するか迷った場合は、親族や親しい人に相談してみるのもよいでしょう。

法事・法要のお供え物の金額相場

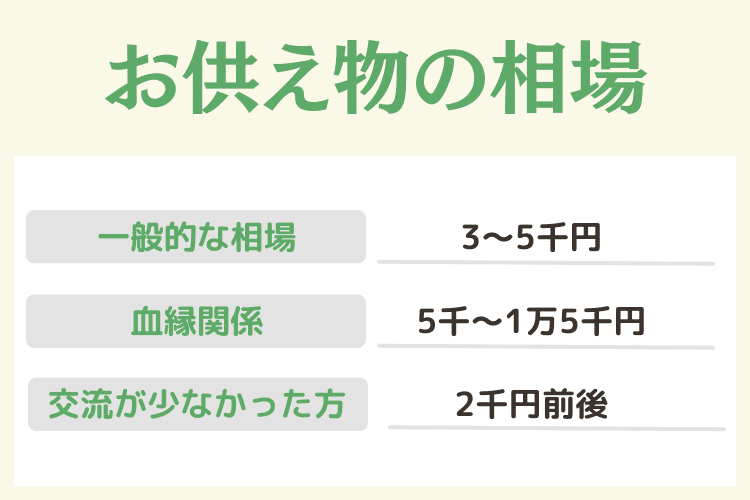

法事・法要のお供え物の金額は、故人との関係性によって変動します。相場は以下のとおりです。

| 法事・法要のお供え物の金額相場 | |

|---|---|

| 一般的な相場 | 3〜5千円 |

| 血縁関係者 | 5千〜1万5千円 |

| 交流が少なかった方 | 2千円前後 |

血縁関係者や付き合いの深かった方は高めのお供え物を用意し、一般的なお付き合い程度であった場合は、相場前後で問題ありません。

ただし、高額すぎるお供え物は遺族に気を使わせてしまう可能性があるため、控えましょう。

また、地域によってもお供え物の相場が異なる場合があります。

いくらの品物を用意すればいか不安な場合は、地元の親戚や葬儀社に相談してみるのがおすすめです。

【ランキング上位】法事・法要のお供え物の品

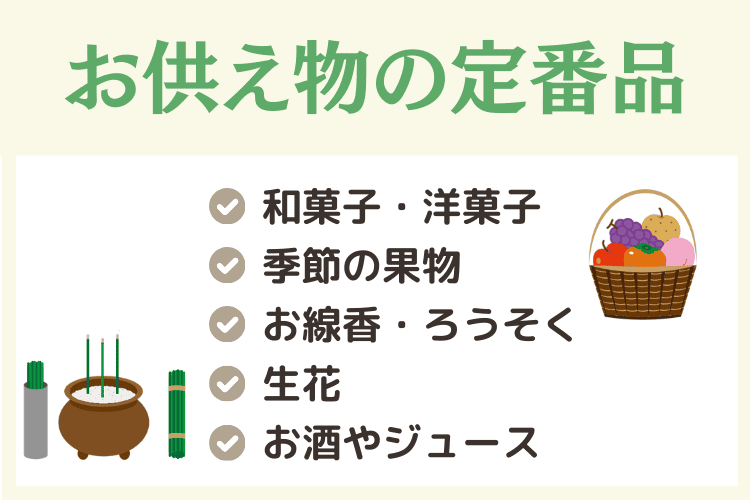

法事・法要に持参するお供え物は、使った後に残らない、消費可能な「消え物」を選びましょう。

「不祝儀を残さない」という意味から、消え物を選ぶべきとされています。

また、法事・法要後に遺族や参列者でお供え物を分ける場合もあるため、以下の特徴に該当するものがよいとされています。

- 個包装されていてる

- 賞味期限が長い

- 持ち運びしやすい

上記の点をふまえ、お供え物としてよく選ばれているものは、以下のとおりです。

- 和菓子・洋菓子

- 季節の果物

- お線香・ろうそく

- 生花

- お酒やジュース

それぞれの特徴を見ていきましょう。

和菓子・洋菓子

和菓子や洋菓子などの菓子類は、個包装になっているものが多く、お供え物でよく選ばれています。

賞味期限が比較的長く、持ち運びもしやすいお菓子の例は、以下のとおりです。

| 洋菓子・和菓子でよく選ばれている物 | |

|---|---|

| 洋菓子 | ・クッキー

・マドレーヌ ・バウムクーヘン |

| 和菓子 | ・もなか

・まんじゅう ・らくがん ・ようかん |

お菓子であっても、香りの強いカレー風味・ニンニク風味などは避けましょう。

季節の果物

季節の果物も、お供え物の定番です。旬の果物には「季節の変化を故人に伝える」という意味合いがあります。

また、丸い形の果物は魂の形に似ていると考えられており、お供え物として好ましいとされています。

ただし、メロンやスイカなど、分けるのが難しいものは避けましょう。

果物を選ぶ際は、地域の特産品や旬のものを選ぶのがおすすめです。故人が好きだった果物でも構いません。

遠方から持参する場合は、傷まないように注意しましょう。

お線香・ろうそく

お線香やろうそくも、お供え物としてよく選ばれています。

仏教的にも意味がある品物のため、迷ったらお線香やろうそくを用意するのがおすすめです。

| お線香・ろうそくの意味 | |

|---|---|

| お線香 | 心身を浄化する |

| ろうそく | 故人のいる場所を照らしてくれる

仏様に捧げる |

近年では香り付きのお線香やろうそくも販売されていますが、好みが分かれるため、一般的なものを選ぶのが無難です。

生花

生花も、法事・法要のお供え物の定番です。特に人気なのが以下の品種です。

- 菊

- ユリ

- トルコキキョウ…など

基本的には白い花を選びますが、四十九日以降は色のある花を選んでも問題ないとされています。故人が好きだった花を選ぶのもよいでしょう。

ただし、以下の特徴に該当するお花は選ぶべきでないとされています。

- 色が鮮やかすぎる

- 香りが強すぎる

- トゲがある

近年はフラワーアレンジメントを贈る方も多い傾向です。

花瓶を用意しなくても、そのまま仏壇にお供えできるため、ご遺族の負担を軽減できます。

お酒やジュース

お酒は、お供え物の定番品のひとつです。

日本酒・ウイスキー・ビール、または故人が好きだったお酒を選ぶとよいでしょう。

ただし、遺族がお酒を飲まない場合は避けるのが無難です。

お酒以外であれば、ジュース・お茶・コーヒーなどもよく選ばれています。

後で分け合って持ち帰る場合もあるため、小さいペットボトルや紙パックのものがおすすめです。

法事・法要で持参してはいけない物

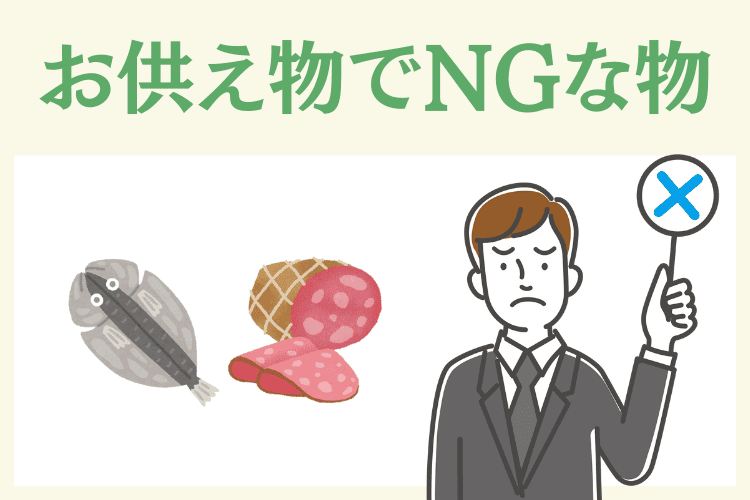

法事・法要では、仏教の考え方から「四つ足生臭もの」は持参してはいけない、とされています。

四つ足生臭ものとは、殺生を連想させる食べ物です。具体的には以下の品物を指します。

- お肉

- お魚

- ハム

- ベーコン…など

ほかにも、ニンニクやニラなど、匂いの強いものもおすすめしません。

仮に故人が好きだったとしても、お供え物として選ぶのは避けましょう。

また、4個入り、9個入りのお供え物も不適切とされています。「4」は「死」、「9」は「苦」を連想させ、縁起が悪いためです。

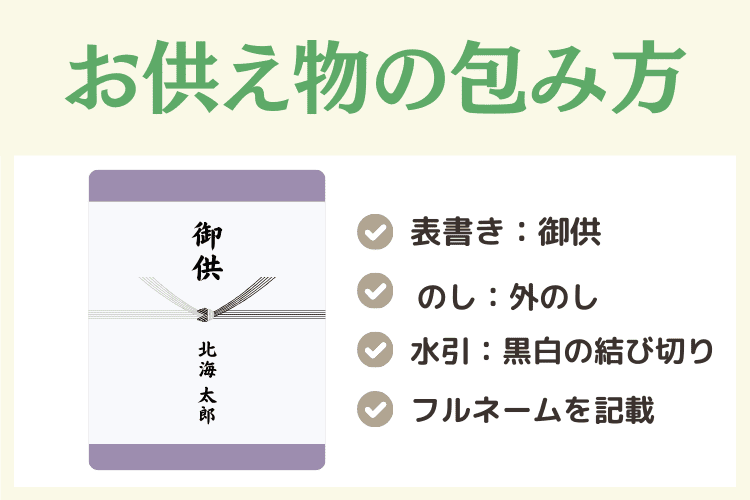

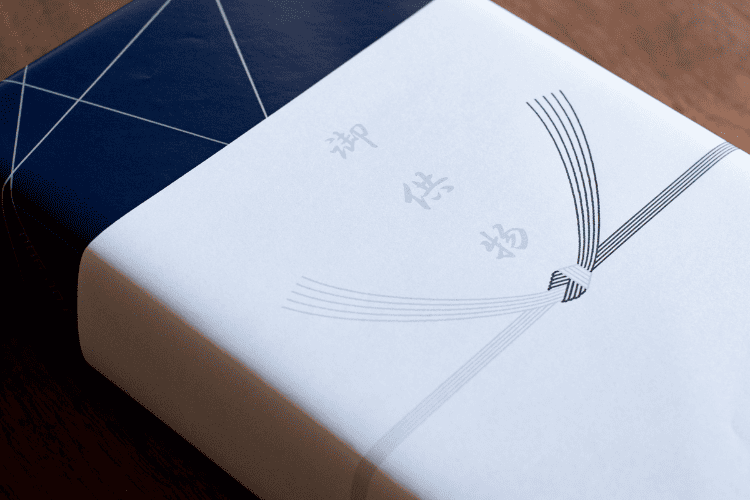

法事・法要のお供え物の包み方

法事・法要のお供え物の包み方は、以下のとおりです。

- のしは「外のし」で掛ける

- 表書きは「御供」とする

ひとつずつ見ていきましょう。

のしは「外のし」で掛ける

お供え物には、法事用ののし紙をかけます。正式には「かけ紙」といい、のしはついていません。

のし紙のかけ方には、以下の2種類があります。

| のし(かけ紙)のかけ方 | |

|---|---|

| 内のし | 包装紙の下にかける |

| 外のし | 包装紙の外にかける |

お供え物の場合は「外のし」でかけることが多いようです。

誰が見ても、一目で「お供え物」と分かるようにするためです。

水引は、結び切りのものを選びましょう。水引の色は、法要によって変わります。

| お供え物の水引 | |

|---|---|

| 四十九日法要まで | 白黒の結び切り |

| 四十九日法要よりあと | 双銀の結び切り |

地域によっては、黄白の水引を選ぶところもあります。

地域によって多少の違いがあるため、前もって親族に確認しておくと安心です。

表書きは「御供」とする

のし紙の表書きは、「御供」または「粗供養」とします。水引の下には、送り主の名前を記入しましょう。

表書きに「御仏前」「御霊前」を使用しても問題はありませんが、法要の内容によって使い分けが必要です。

| 「御仏前」「御霊前」の場合の使い分け | |

|---|---|

| 四十九日法要まで | 御霊前 |

| 四十九日法要よりあと | 御仏前 |

ただし、浄土真宗の場合は、法要の内容にかかわらず「御仏前」を使用します。

法事・法要でのお供え物の渡し方

お供え物は、喪主(施主)に挨拶をする際に渡します。香典とお供え物を一緒に渡し「御仏前にお供えください」などの言葉を添えると丁寧です。

喪主(施主)以外の方に渡したり、勝手に仏壇にお供えしたりするのはマナー違反となるため、注意しましょう。

お供え物は、紙袋などに入れて持参します。渡す際に紙袋から中身だけを取り出し、紙袋は持ち帰りましょう。

紙袋がない場合は、風呂敷に包んで持参しても構いません。風呂敷の場合も、中身だけを取り出して渡します。

喪主もお供え物の用意は必要

参列者だけでなく、喪主(施主)もお供え物を用意する必要があります。

参列者からのお供え物とは別に、故人の霊前(仏前)にお供えする物を準備しましょう。

お供え物としては、果物や菓子などが一般的です。普段仏壇にお供えする「五供(香・花・灯明・水・飲食)」とは別に用意します。

お仏壇が上段・中段・下段に分かれている場合は、中段にお供え物を置くのが一般的です。小さいお仏壇の場合は、お供え物を置くための台を用意するとよいでしょう。

また、お供え物とは別に、仏花も用意します。

お寺で法事・法要をする場合のお供え物

お寺で法事・法要を行う場合も、お供え物の用意は必要です。

品物は、これまで紹介してきた果物や菓子などで問題ありません。

ただし、お寺によっては、実費を支払うことによってお供え物を用意してもらえる場合もあります。

お寺によって対応が異なるため、事前に確認しておきましょう。

不安な場合は、法事・法要を行うお寺に直接確認するのがおすすめです。

法事・法要後のお供え物の取り扱い

法事・法要後のお供え物は、遺族が持ち帰る場合と、参列者で分ける場合があります。

御供物料などの現金は、遺族が持ち帰るのが一般的です。

品物は、引き物の袋と一緒にまとめるケースが多く見られます。

お菓子・果物・お酒などは、法事の会食などで振る舞われる場合もあります。

【喪主・施主】お供えへのお礼は場合によっては必要

法事・法要でいただいたお供えへのお礼は不要とされています。

法事後の食事や弁当のお渡しが、お礼の代わりになると考えられているためです。

ただし、場合によってはお返しをした方がよいケースもあります。

- 1万円以上の高額なお供えをいただいた場合

- 法事・法要に参列できなかった方からお供えをいただいた場合

高額なお供え物をいただいた場合は、半額程度を目安にお返しを用意しましょう。

欠席された方から頂いた場合は、後日改めてお礼の品を送ります。

お返しの時期は、お供えをいただいてから1週間から10日程度が目安です。

【Q&A】法事・法要のお供え物に関してよくある質問

法事・法要のお供え物に関してよくある質問をまとめました。

- Q.お供え物と香典は両方必要ですか?

- Q.法事・法要に参列できない場合はどうすればいいですか?

- Q.お供えは現金でもいいですか?

ひとつずつ解説します。

Q.お供え物と香典は両方必要ですか?

A.基本的に香典のみでよいとされています。

ただし、親戚の法事や関係性が深い方の法事では、両方用意するとよいでしょう。

地域によって考え方が異なる場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

Q.法事・法要に参列できない場合はどうすればいいですか?

A.参列できない場合は、お供え物を送って気持ちを伝える方法があります。

香典を一緒に贈る場合は現金書留を利用し、お供え物は別に送ります。

喪主には郵送する旨を事前に連絡し、法事・法要の2〜3日前には届くように手配しましょう。

参列できないことへのお詫びの手紙を添えると、より丁寧な印象になります。

Q.お供えは現金でもいいですか?

A.現金で贈る場合は、表書きを「御供物料」として用意します。

香典とは別に金銭を包みましょう。お札の入れ方は香典と同じく、肖像画が裏面を向くようにします。

ただし、金銭をお供え物とするのをよしとしない地域もあるため、不安な場合は詳しい方に確認しておきましょう。

まとめ:法事・法要のお供えは必須ではない

法事・法要に参列する際、お供え物は必ずしも用意する必要はありません。

しかし、四十九日法要までは用意するほうがよいとされています。

金額相場は3千円〜5千円ほどで、近親者の場合は少し高い物、付き合いが浅い場合は若干安い物でもよいとされています。

お供え物は法要後に参列者で分ける場合もあるため、個包装で賞味期限が長く、持ち運びしやすいものを選びましょう。