「法事・法要に持っていく香典は、いくら包めばいい?」

「故人との関係性によって相場が変わったりする?」

「香典を包む際のマナーやタブーを知りたい」

法事・法要に参列する際、香典の持参は必須です。故人との関係性や回忌の回数によって金額が異なるため、極端に逸れた額を包まないよう、前もって相場を確認しておきましょう。

本記事では、法事・法要の香典の金額相場・マナー・包み方・渡し方を解説します。

法事・法要に参列する予定の方は、ぜひ参考にしてみてください。

|

<この記事でわかること> ・法事・法要の香典の相場 ・避けるべき数字や金額 ・封筒や水引の選び方 ・表書きの書き方 ・法事・法要での香典の渡し方 |

法事・法要で香典は必要?

法事・法要に参列するのであれば、香典は必要です。

香典とは、故人の霊前にお供えする金銭で、喪家や遺族の経済的負担を軽減する目的もあります。

昔は名前のとおり線香や花などを供えていましたが、現代では金銭を包むのが一般的となりました。

基本的には、法事・法要の規模にかかわらず香典を用意します。

【関係性・回忌別】法事・法要の香典の相場

法事・法要の香典の相場は、以下の要素によって変わります。

- 故人との関係性

- 会食へ参加するか否か

- 法要の内容

葬儀の香典と異なり、年齢はあまり考慮しない傾向です。

相場は1万円前後とされており、故人と関係性が深い場合は少し多く、付き合い程度の場合は、相場より少額でも問題はありません。

社会人であれば5千円以上は包むべきとされていますが、金銭的に余裕がない場合は、3千円ほどでもよいとされています。

本章では、以下の法要別に、相場を解説します。

- 一周忌法要までの相場

- 三回忌法要以降の相場

それぞれの金額を見ていきましょう。

一周忌法要までの相場

一周忌までの相場は、以下のとおりです。

| 一周忌法要までの香典の相場 | |

|---|---|

| 血縁関係 | 法要のみ参列:1〜3万円

会食にも出席:2〜5万円 |

|

血縁関係 (夫婦で参列) |

法要のみ参列:2〜5万円

会食にも出席:3万円以上 |

| 親しい関係 | 法要のみ参列:1〜3万円

会食にも出席:3〜5万円 |

| 付き合い程度 | 法要のみ参列:5千〜1万円

会食にも出席:1〜3万円 |

あくまで相場のため、必ず表の金額を包む必要はありません。

三回忌以降の相場

三回忌法要以降の相場は、以下のとおりです。

| 三回忌法要までの香典の相場 | |

|---|---|

| 血縁関係 | 法要のみ参列:1万円前後

会食にも出席:1〜3万円 |

|

血縁関係 (夫婦で参列) |

法要のみ参列:2万円前後

会食にも出席:3〜5万円 |

| 友人・知人 | 法要のみ参列:5千〜1万円

会食にも出席:1万円〜 |

以降の法要も、おおよそ表の金額が相場となっています。

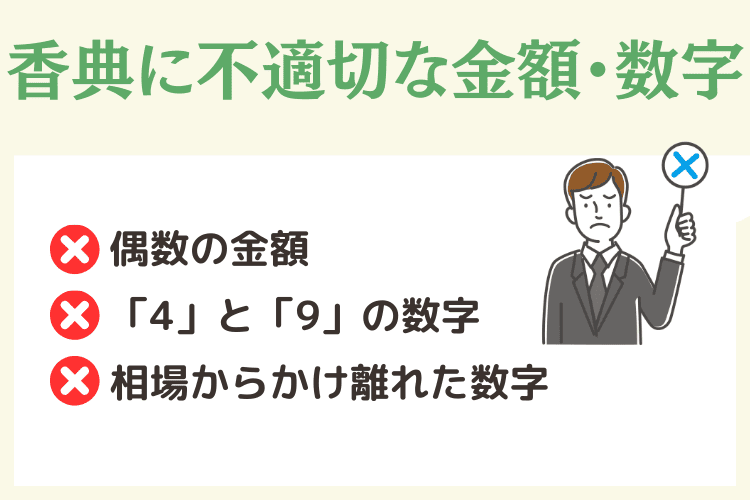

法事・法要で避けるべき金額・数字

香典を包む際は、以下の金額・数字を避けましょう。

- 偶数の金額

- 「4」と「9」で始まる数字

- 相場とかけ離れた金額

上記の金額を包んではいけない理由を解説します。

偶数の金額

偶数は割り切れるため「故人との縁が切れる」を連想させ、香典には不適切とされています。

具体的な金額は、以下のとおりです。

- 2万円

- 6万円

- 8万円…など

近年では偶数を気にしないという意見もありますが、地域や家庭の慣習によっては不快に思われる場合もあります。できるなら避けるのが無難です。

「4」と「9」で始まる数字

「4」と「9」で始まる数字も、避けるべきとされています。「4」は「死」、「9」は「苦」を連想させ、縁起が悪いとされているためです。

近年は柔軟に考える方も増えていますが、受け取る側が気にする場合もあるため、避けるのがおすすめです。

相場とかけ離れた金額

相場から極端にかけ離れた金額も控えましょう。特に高額すぎる香典は、遺族に返礼の負担をかけてしまう場合があります。

安すぎても失礼に当たるため、相場の範囲内で包むのがおすすめです。

ただし、香典の金額相場は、故人との関係性や地域によって異なる場合もあります。

地域の慣習に詳しくない場合は、前もって親族に聞いておくとよいでしょう。

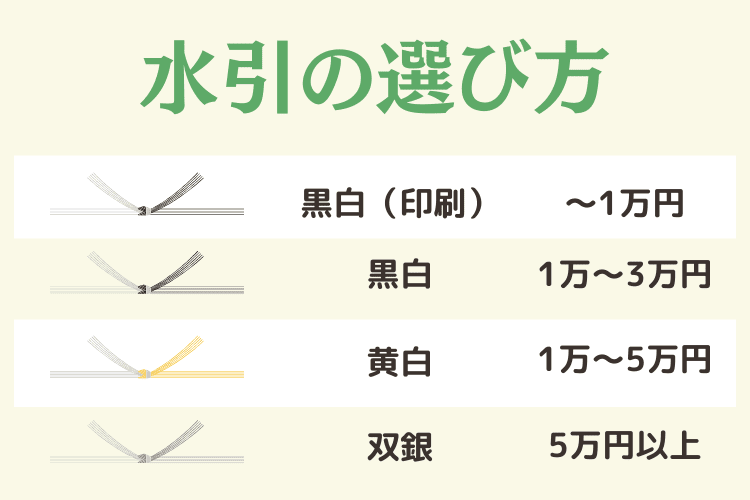

【金額別】法事・法要の水引の選び方

法事・法要の香典には、基本的に白黒の結び切り、またはあわじ結びを選びます。

2つの結び方は、結び直しができないことから「不幸が続きませんように」という意味が込められています。

反対に、結び直しが可能な蝶結びは不適切なため、避けましょう。

水引の本数は5本が一般的ですが、格式を重んじる方は7〜10本を選んでも問題はありません。

また、包む金額によって選択する水引の色が異なります。

| 水引の選び方 | |

|---|---|

| 水引 | 金額 |

| 黒白(印刷) | 〜1万円 |

| 黒白 | 1万〜3万円 |

| 黄白 | 1万万〜5万円 |

| 双銀 | 5万円以上 |

それぞれの詳細を見ていきましょう。

印刷された水引:〜1万円

包む金額が1万円以内の場合は、黒白の水引が印刷された封筒で問題はありません。

コンビニや100円ショップで安価に購入できます。

水引がかかっていないため、封を開けやすく、ごみが少ないのが特徴です。

黒白の水引:1〜3万円

1〜3万円を包む場合は、黒白の水引がかかっている封筒に入れます。

黒白の水引がかかっている香典袋は、香典袋のなかで一般的な種類です。

スーパー・100円ショップ・コンビニなどで気軽に購入できます

黄白の水引:1〜5万円

黄白の水引は、主に関西・北陸・山陰地方などの法要で使用される香典袋です。

1〜5万円程度の香典を包む場合に使用されます。

使う地域が限られているため、風習に合わせて、水引の色を選びましょう。

双銀の水引:5万円以上

5万以上の高額な香典を包む際には、双銀の水引がかかった香典袋を使用します。

双銀の水引は、白黒の水引と同様に一般的な香典袋です。

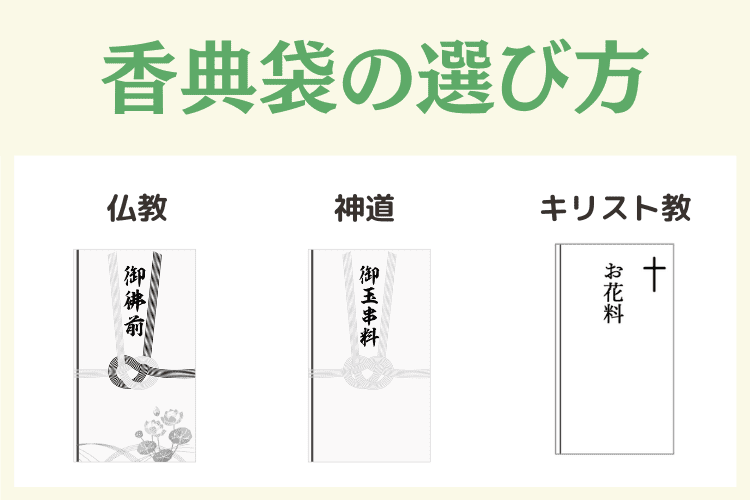

【宗教別】法事・法要の香典袋の選び方

宗教によって香典袋の選び方が異なります。宗教別の封筒の違いは以下のとおりです。

- 仏教:白無地か蓮の花の封筒

- 神道:白無地の封筒

- キリスト教:百合や十字架の封筒

故人の宗教がわからない場合は、無地の封筒が無難です。

仏教:白無地か蓮の花の封筒

仏教の法事・法要では、以下いずれかの封筒を用意します。

- 無地で水引がかかっているか印刷されている封筒

- 蓮の花が描かれており、水引がかかっているか印刷されている封筒

水引は黒白の結び切りを使用するのが一般的です。

地域によっては、黄白や双銀の水引を使用する場合もあります。

蓮の花は仏教専用のため、他の宗教で使用しないよう注意しましょう。

神道:白無地の封筒

神道の法事・法要では、白無地の香典袋を選びます。

水引は仏教と同様に、あわじ結びや結び切りのものを選びましょう。水引の色は、白黒・双銀のいずれかです。

包む金額によって異なり、少額であれば黒白、多めの金額を包む場合は双銀を用います。

キリスト教:百合や十字架の封筒

キリスト教では、百合の花や十字架が印刷された香典袋が一般的です。

また、キリスト教の場合、香典袋に水引は不要です。

もしも専用の封筒が用意できない場合は、白い無地の封筒を使用しても問題はありません。

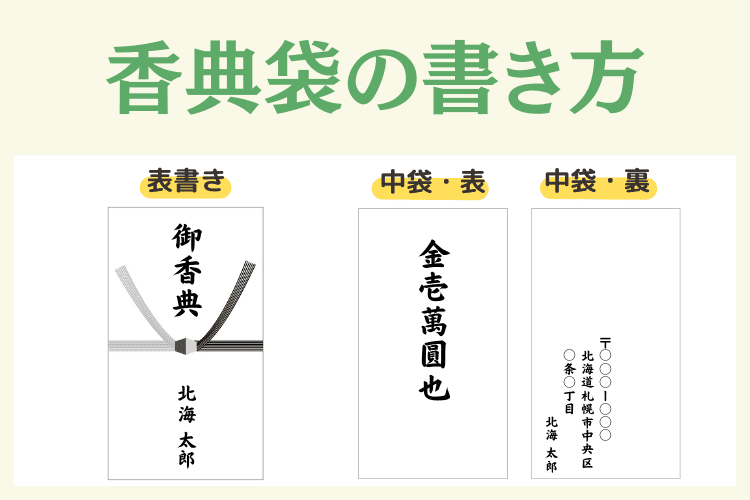

法事・法要の香典袋の書き方

香典袋の書き方やマナーを、以下の項目に分けて解説します。

- 筆記用具は筆ペンを使用

- 表書きは宗教に合わせる

- 氏名は水引の下に記入

- 金額は漢数字の旧字体

- 住所は封筒の裏面に記入

それぞれのマナーを見ていきましょう。

筆記用具は筆ペンを使用

香典袋の表書きは、毛筆や筆ペンを使用するのが基本です。

初七日までは薄墨、四十九日以降は墨汁で書くとされています。

薄墨を使用する理由は「悲しみで墨が薄くなった」という気持ちを表すためです。

また「急いで駆けつけたため、墨をする時間がなかった」という意味合いも込められています。

薄墨の筆ペンは100円ショップで手軽に購入できます。

四十九日以降は、普通の濃さの墨で書いて問題ありません。

期間に関係なく、ボールペンや鉛筆での記入は失礼に当たるため避けましょう。

なお、北海道では薄墨を使う習慣はあまり見られません。

表書きは宗教に合わせる

表書きは、香典袋の上段中央(水引よりも上)に縦書きで記載します。

宗教によって書き方が異なるため、間違えないように注意しましょう。

| 宗教別・香典の表書き | |

|---|---|

| 仏教 | 四十九日前:御香典・御霊前

四十九日後:御仏前・御供物料 浄土真宗:御仏前(時期を問わず) |

| 神道 | 玉串料・御玉串料・御榊料 |

| キリスト教 | カトリック:御花料・献花料・御ミサ料

プロテスタント:御花料・献花料・忌慰料 |

神道の場合「御霊前」を使用しても問題はありません。

キリスト教で教派がわからない場合は「御花料」と記入しましょう。

氏名は水引の下に記入

氏名は、水引の下段中央にフルネームで記載します。

夫婦で参列する場合は、夫を右側、妻を左側に連名で記載しましょう。

複数人で連名にする場合は、立場が上位の人から順に左側へと3名まで記載します。

4名以上になる場合は、代表者名または「〇〇一同」と記載し、香典を包んだ方の名前・住所を書いた紙を同封します。

金額は漢数字の旧字体

金額は、中袋の表面に記入します。

香典袋は、外袋と中袋の二重構造になっているものが一般的です。

金額は、改ざん防止のために漢数字の旧字体で記載し、金額の前後に「金」と「圓也」と記入します。

例えば、1万円を包んだ場合は「金壱萬圓也」のような表記です。

中袋がない場合は、外袋の裏面に金額を記載します。書き方は、中袋がある場合と同じです。

住所は封筒の裏面に記入

香典袋には住所も明記するのがマナーです。中袋の裏面左側に住所と氏名を記載します。

香典を受け取る側が、お礼状や香典返しを送る際に必要となるため、略さずに正確に記載しましょう。

中袋がない場合は、外袋の裏面左側に記載します。

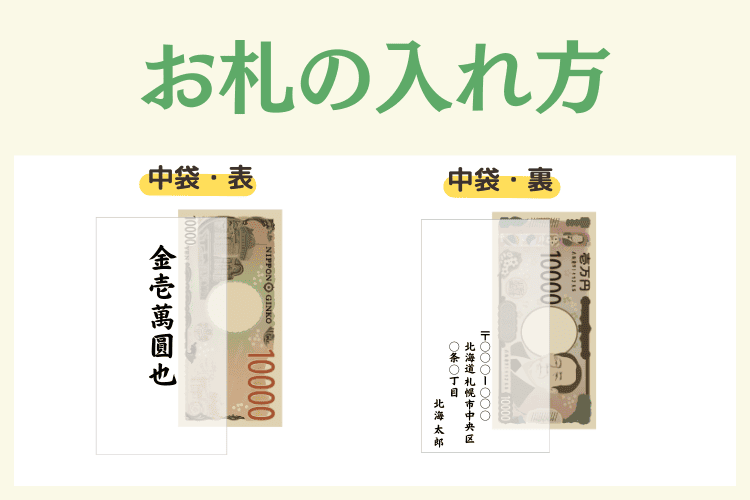

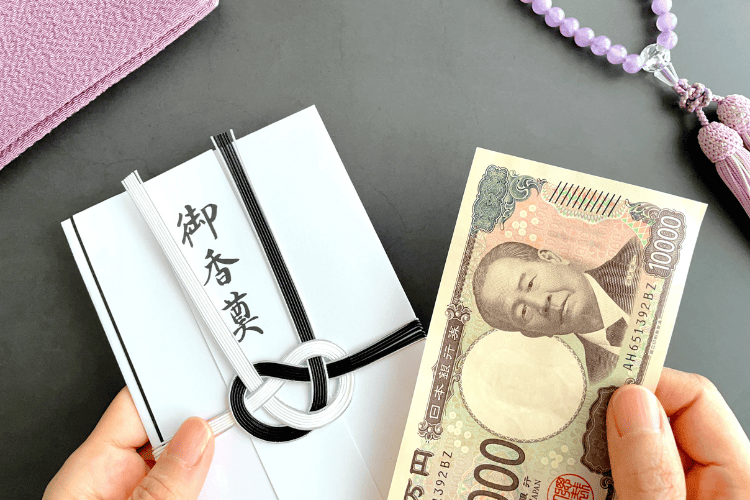

法事・法要の香典のお札の入れ方

香典には、お札の入れ方にも決まりがあります。

- 肖像画が裏面を向くように入れる

- 新札か旧札かは地域の考えに合わせる

厳密に守る必要はありませんが、可能であればお札の入れ方にも気を配りましょう。

肖像画が裏面を向くように入れる

香典袋の表面に対し、お札の裏面(肖像画がない面)がくるように入れます。

香典袋を開けた際、肖像画が袋の内側に伏せられ、顔が下向きになる状態が正解です。

「悲しみに顔を伏せる」という意味合いが込められた作法です。

上下については、肖像画が香典袋の下側にくるようにしましょう。

また、複数枚のお札を入れる場合は、すべて同じ向きに揃えましょう。

新札か旧札かは地域の考えに合わせる

香典に入れるお札の新旧については、2つの考え方があります。

- 考え方①:法事はあらかじめ日程が決まっているため、新札を入れても問題はない

- 考え方②:弔事のため、旧札を入れるのがマナー

地域や家によって判断が分かれるため、そこまで厳密に考える必要はありません。

ただし、旧札を用いる場合は、できるだけ汚れていない、きれいなお札を選びましょう。

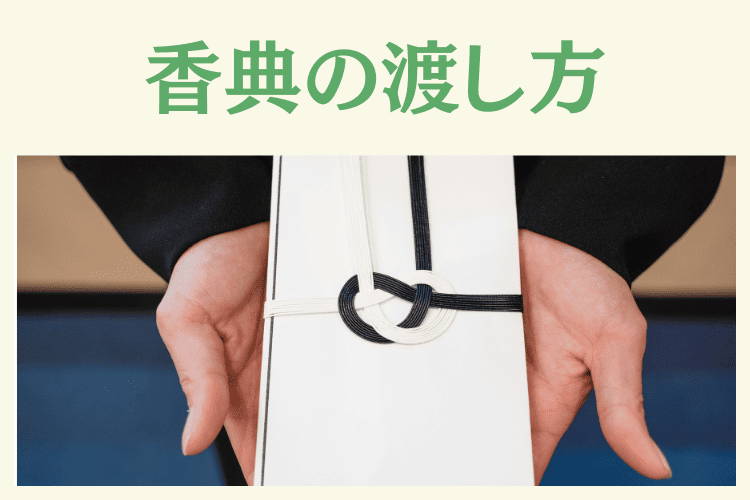

法事・法要での香典の渡し方

香典は、包み方だけでなく渡し方にも配慮が必要です。基本的な渡し方の作法は、以下のとおりです。

- 渡すまでは袱紗に包んでおく

- 受付や遺族に直接渡す

マナーを見ていきましょう。

渡すまでは袱紗に包んでおく

香典は、渡すまでは袱紗に包んで持参するのがマナーです。

弔事用の袱紗の色は、紫色・緑色・灰色など、地味な色や寒色を選びましょう。

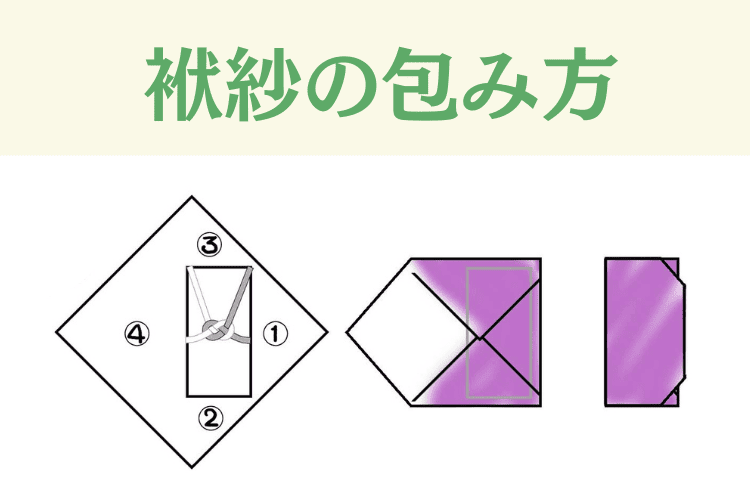

香典袋の包み方は、以下のとおりです。

- 袱紗をひし形になるように広げる

- 香典袋を表書きが上向きになるように乗せる

- 袱紗の角を右→下→上の順に畳む

- 最後に左側を包み、端を裏側に回す

受付や遺族に直接渡す

受付がある場合は、受付で香典を渡します。自宅での法要や、受付がない場合は、遺族に挨拶する際に直接渡しましょう。

渡す際には「御仏前にお供えください」や「お招きいただきありがとうございます」といった言葉を添えると丁寧です。

なお、「この度はご愁傷様です」という言葉は葬儀でしか使用しません。法事・法要では避けましょう。

香典袋を袱紗から取り出し、相手から文字が読める向きにし、両手で差し出します。

法事・法要を欠席する際の香典の渡し方

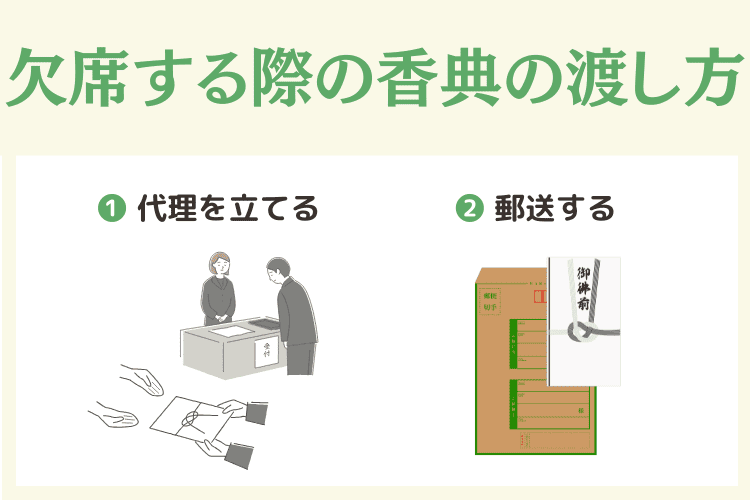

やむを得ない理由で法事・法要を欠席する際は、以下の方法で香典を渡せます。

- 代理を立てる

- 郵送で送る

なお、欠席するとわかったら早めに連絡し、香典を送る準備をしましょう。

ただし、欠席の理由は、明確に伝える必要はありません。

代理を立てる

どうしても都合がつかない場合は、代理人を立てて香典を渡しても失礼にはあたりません。

受付で香典を渡す際には、代理で参列した旨を伝えます。

香典袋の記帳は、代理人の名前ではなく香典を贈る人の名前と住所を記載し、名前の後ろに(代)と書き添えます。配偶者が代理人の場合は(内)と記入します。

ただし、北海道の一部地域では、記帳の習慣がない場合もあります。その際は、香典袋に必要な事項を記入して渡します。

郵送で送る

香典を郵送して送る方法もあります。現金書留で郵送し、香典と一緒にお悔やみの言葉と欠席の旨を添えましょう。

長文である必要はなく、以下の内容を簡潔にまとめます。

- 法事に招かれたことへの感謝

- 欠席のお詫び

- 故人の冥福を祈る言葉

- 後日弔問するという報告

喪家の家が近い場合は、後日手渡ししても構いません。

まとめ:法事・法要でも香典は用意するのがマナー

法事・法要に参列する際は、香典を用意するのがマナーです。

金額は、故人との関係性や法要の回忌によって異なりますが、一般的には1〜3万円が相場とされています。

宗教や地域の慣習によって異なる場合もあるため、前もって確認しておくと安心です。

やむを得ず法事・法要を欠席する場合でも、代理人を立てたり、郵送したりといった対応で弔意を示せます。