「法事・法要では何を準備すればいい?」

「準備に取り掛かるタイミングや、法事・法要のマナーを知りたい」

法事・法要を執り行う喪主の立場になった際、何を準備したらいいか分からず、悩む方は少なくありません。

準備が遅くなり、命日が迫ってきてから慌てて取り掛かる方もいらっしゃいます。

法事・法要は故人のためにお祈りをする大切な日ですから、前もって少しずつ準備することをおすすめします。

本記事では、法事・法要の準備から当日の流れまでを解説します。

法事・法要をひかえている喪主(施主)様は、ぜひ参考にしてみてください。

|

<この記事でわかること> ・準備を始めるタイミング ・法事・法要の種類 ・法事・法要の準備リスト ・法事・法要の当日の流れ |

法事・法要とは|いつから準備すればいい?

法事・法要とは、故人の冥福や成仏を祈る仏教儀式をいいます。具体的な内容は、以下のとおりです。

- 僧侶による読経

- 参列者による焼香

- お墓参り

- 会食(ない場合もある)

法事・法要では参列者への声がけやお寺へのスケジュール確認など、準備する項目が数多くあります。

そのため、遅くても2カ月前には準備を始めておくのがおすすめです。

法事・法要の準備については、本記事の「【日程順】法事・法要の準備リスト」をご参考にしてみてください。

法事・法要の種類

一般的に「法要」と「法事」は同じ意味で使われていますが、厳密には異なります。

| 法要と法事の違い | |

|---|---|

| 法要 | 読経や焼香などの宗教儀式 |

| 法事 | 宗教儀式を含め、お墓参りや会食を含める行事全般 |

表のような違いはありますが、細かく使い分ける必要はありません。

また、定期的に行う法要には、以下の種類があります。

| 法要の種類 | |

|---|---|

| 法要の名前 | 執り行う日(逝去からの日数) |

| 初七日法要 | 7日目 |

| 四十九日法要 | 49日目 |

| 一周忌 | 1年後 |

| 三回忌 | 2年後 |

| 七回忌 | 6年後 |

| 十三回忌 | 12年後 |

| 十七回忌 | 16年後 |

| 二十二回忌 | 23年後 |

| 二十七回忌 | 26年後 |

| 三十三回忌 | 32年後 |

三回忌まで親族や友人を呼び、以降は家族だけで執り行うケースが多く見られます。

法要は三十三回忌以降も定期的に続きますが、一般的には三十三回忌を目処に弔い上げとする家庭が多い傾向です。

なお、表にはありませんが「初盆」や「お彼岸」も、法事・法要のひとつです。

本章では、比較的しっかりと執り行われる三回忌までの内容について解説します。

初七日法要

初七日法要は、故人が亡くなってから7日目に行う法要です。

近年では、葬儀と同日に初七日法要を行うケースが増えています。

葬儀と同日に執り行う方法を「繰り上げ法要」と呼び、以下2パターンのうち、いずれかの方法で実施します。

- 葬儀の最中に組み込む

- 火葬後に改めて執り行う

初七日は故人が三途の川を渡る日とされており、遺族があの世での故人の冥福を祈ります。

繰り上げ初七日を行った場合でも、初七日当日にお経をあげる場合もあり、お寺や地域の風習等により、状況は異なります。

四十九日法要

四十九日法要は、故人が亡くなってから49日目に行う法要です。

仏教では、49日目に極楽浄土へ行けるかどうかが決まるとされています。

遺族にとっては、忌明け(きあけ)の節目となる大切な法法要です。故人の冥福を祈るとともに、遺族も日常生活へと戻る準備を始めます。

また、四十九日法要に合わせて納骨を行うご家庭も多く見られます。

四十九日法要は、法事・法要の中でも特に準備が忙しい法要です。余裕をもって準備を進めましょう。

| 【関連記事】 |

一周忌法要

一周忌法要は、故人が亡くなってから1年後に執り行う法要です。遺族や親族が集まって、故人の冥福を祈り、偲びます。

四十九日法要が忌明けであるのに対し、一周忌法要は喪明け(もあけ)の節目となります。

そのため、四十九日法要よりも規模を大きくして執り行うご家族もいらっしゃいます。

三回忌法要

三回忌法要は、故人が亡くなってから2年後に行う法要です。

仏教では、故人が亡くなった日を1回目の命日として数えるため、翌年の命日を2回目(一周忌)、翌々年の命日を3回目(三回忌)と数えます。

一周忌法要と同様に、故人の冥福を祈り、遺族や親族が集まって故人を偲びます。

三回忌法要は、一周忌法要よりも規模を縮小して親族のみで行うなど、お声がけする範囲が狭くなる傾向です。

【日程順】法事・法要の準備リスト

法事・法要の準備は、どんなに遅くても1カ月前から始めるのが一般的です。

2〜3カ月前から余裕をもって準備を始めると、より安心して当日を迎えられます。

法事・法要で準備するべき内容は、以下のとおりです。

|

法事・法要の準備リスト |

|

|---|---|

|

〜2・3カ月前 |

日程・開催場所・参列人数を決める |

|

僧侶に法事・法要を依頼する |

|

|

法事・法要の案内状を送る |

|

|

供花・供物を用意する |

|

|

遠方からの参列者の宿泊先を手配する |

|

|

会食料理の準備・予約をする |

|

| 〜2週間前 |

引き出物の準備をする |

|

本位牌を用意する |

|

| 〜前日 |

お布施を用意する |

|

お手伝いの方へのお礼を用意する |

|

|

持ち物を用意してお墓掃除を掃除する |

|

それぞれの項目を見ていきましょう。

〜3カ月前|日程・開催場所・参列人数を決める

日程・開催場所・参列人数は、早めに決めましょう。

参列者や僧侶の都合もあるため、余裕をもって調整するのが大切です。

日程・開催場所・参列人数を決めるポイントは、以下のとおりです。

| <日程>

基本的には故人の命日に合わせて執り行います。 都合がつかない場合は、命日より前の日にずらしても問題ありません。 参列者が集まりやすいように、予定日の直前の土日に設定するケースが多く見られます。 |

| <開催場所>

自宅・菩提寺・ホテル・葬儀会館などがあります。 自宅以外で開催する場合は、早めに予約を取りましょう。 また、会食の会場を別に設ける場合は、そちらの予約も忘れずに行いましょう。 |

| <参列人数>

三回忌までは親族や友人を招いて法要を行うケースが多く見られます。 回数を重ねるごとに親族のみとなるご家庭が大半です。 |

〜3カ月前|僧侶に法事・法要を依頼する

読経を依頼するため、僧侶に連絡をしましょう。他の家の法要と重なる可能性もあるため、日程が決まったら早めに連絡するのがおすすめです。

電話で依頼する際は、以下の項目を伝えましょう。

- 地域

- 名前

- 法要の内容

- 希望の日時

- 場所

- 会食の有無

- 人数など…

例えば、以下のようなかたちです。

| ○○市○○町の○○(名前)です。

○月○日○○時から○回忌法要を執り行いたいのですが、ご都合はいかがでしょうか。 集まる人数は○○人ほどで、終わった後に食事の席を用意しています。 |

苗字だけではわからない場合もあるため、住所とセットで伝えましょう。

お付き合いのあるお寺がない場合は、僧侶を手配するサービスを利用するのがおすすめです。

『コープの家族葬』では、35,000円〜利用可能な寺院紹介サービスを用意しています。

お布施が定額で設定されているため、包む金額に悩む必要がありません。

以下のページから詳細をご確認いただけます。気軽にお問い合わせください。

〜2・3カ月前|法事・法要の案内状を送る

日程・場所・時間が決まったら、案内状を作成して参列者に送ります。

早めに案内をしたほうが、参列者が休みの調整や移動手段の予約など、手配がしやすくなるためです。

参列人数が少ない場合は、電話やメールで連絡しても問題ありません。

ただし、親族以外の方には案内状を送付しましょう。

また、ホテルで法事・法要を行う場合は、人数変更がいつまで可能か確認しておくと、後日人数が変動した場合にも安心です。

〜2・3カ月前|供花・供物を用意する

供花・供物を用意します。年忌法要での供花は、故人の好きだった花などを選んでも問題ありません。

ただし、トゲや香りの強い花はタブーとされているため、避けましょう。

お寺で法要を行う場合は本堂に飾る花が必要になるケースもあるため、菩提寺との打ち合わせの際に確認しておくのがおすすめです。

供物には、日持ちするお菓子や果物などを選びます。

法要後に参列者に持ち帰ってもらう場合もあるため、個包装で個数が多いものがおすすめです。

自宅で法要を行う場合は、ろうそくや線香なども準備しておきましょう。

〜2・3カ月前|遠方からの参列者の宿泊先を手配する

遠方から参列する人がいる場合は、駅からの送迎や宿泊の手配が必要になる場合があります。

自家用車で送迎できる場合は、迎え場所と時間を双方で決めておきましょう。

自家用車での送迎が難しい場合は、タクシーや送迎バスを手配すると親切です。

宿泊を伴う参列者には、宿泊先の手配をしましょう。宿泊先は、喪主の自宅やホテルなどが一般的です。

〜2・3カ月前|会食料理の準備・予約をする

参列者の人数が確定したら、会食の手配をしましょう。

近年は、2カ月前でも希望日が抑えられない場合があります。確実に予約を取るためにも、3カ月前からの予約がおすすめです。(※)

法事・法要の会食は「お斎(おとき)」と呼ばれ、遺族が参列者に感謝の気持ちを表すために行われます。

お斎では精進料理を食べるのが習わしでしたが、最近では精進料理に限定されなくなっています。

ただし、お祝いを連想させる伊勢海老や鯛などの食材は避けましょう。

レストランや仕出し弁当を利用する場合は、法事・法要後の食事であると伝えてから予約してください。

会食の費用は、1人あたり3,000円〜5,000円程度が相場です。

(※)会場となる飲食店の混雑具合によっても異なります。

〜2週間前|引き物の準備をする

引き物は、消えものを選びます。具体的な品物は以下のとおりです。

- タオル・洗剤などの日用品

- お菓子・海苔・お茶などの食品

引き物の相場は、2,000円〜5,000円程度です。

表書きは以下のいずれかを記入します。

- 志

- 粗供養(関西)

〜2週間前|本位牌を用意する

四十九日法要の場合は、本位牌を用意する必要があります。

位牌とは、故人の戒名を記した木牌です。

葬儀で使用した白木の位牌は、四十九日の忌明け後に本位牌に替えて仏壇に納めます。

本位牌の準備には1〜2週間程度かかるため、早めに手配しましょう。

なお、浄土真宗では位牌は不要で、葬儀の際に法名軸をもらう場合があります。

〜前日|お布施を用意する

お布施は、読経や戒名の謝礼として僧侶へお渡しするものです。

金額に決まりはありませんが、一般的には以下の表が相場とされています。

| 法事・法要のお布施の相場 | |

|---|---|

| 一周忌法要まで | 3〜5万円 |

| 三回忌法要以降 | 1〜3万円 |

なお、法事・法要では、お布施以外にも以下の金額が必要です。

| お布施以外で僧侶にお渡しする金銭 | ||

|---|---|---|

| 名目 | 相場 | 意味 |

| 御車料 | 5千〜1万円 | 菩提寺以外で法要を行う場合に、僧侶の交通費として用意する。 |

| 御膳料 | 5千〜1万円 | 僧侶が会食に参加しない場合に、おもてなしの費用として用意する。 |

お布施の相場は宗派や地域によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

お布施の包み方は、本記事の「お布施のマナー」で解説します。

| 【関連記事】 |

〜前日|お手伝いの方へのお礼を用意する

親戚や近隣の方にお手伝いいただいた場合は、お礼として心付けを渡します。

お手伝いの範囲にもよりますが、1〜3千円程度をポチ袋に入れて渡すのが一般的です。

会社の同僚や上司など、大人数にお手伝いいただいた場合は、代表者にまとめて渡します。

少額であれば表書きは必要ありませんが、金額が5千円以上になる場合は、白封筒を使用し、表書きは「お礼」「志」としましょう。

貸切バスを運転手付きでチャーターした場合、心付けは特に不要ですが、お礼をしたい場合は2千円程度が相場とされています。

〜前日|持ち物を用意してお墓を掃除する

法事・法要で使用する持ち物を用意しておきましょう。

喪主が必ず用意するべき持ち物は、以下の2点です。

- お布施

- 数珠

自宅以外で法要を行う場合は、以下の品も忘れず持参しましょう。

- 位牌

- 遺影

- 引き物

浄土真宗の場合は、位牌の代わりに法名軸または過去帳を持参します。

供物は必須ではありませんが、必要とする場合が多い傾向です。

納骨も一緒に行う際は、埋葬許可証とお墓に供える花も用意しておきましょう。

法事・法要の前日には、お墓の掃除も済ませておきます。

【場所別】法事・法要に必要なもの・準備内容

法事・法要を執り行う場所によって、必要なものや準備の内容は異なります。

本章では、一般的な以下2つの場所に分けて解説します。

- 自宅で法事・法要を執り行う場合

- お寺やホテルで法事・法要を執り行う場合

ひとつずつ見ていきましょう。

自宅で法事・法要を執り行う場合

自宅で執り行う場合は、当日までに以下の事柄を済ませておきましょう。

- 仏間の掃除

- 仏壇の掃除

- 玄関や居間の掃除

- 供花や供物を飾る

また、以下の品物の準備も必要です。

- 参列者分の座布団

- お線香

- ろうそく

- 過去帳

- 焼香台…など

参列者に足の悪い方がいる場合は椅子を用意しておくと親切です。

参列者へのお茶出しの準備も忘れないようにしましょう。

焼香台に関しては、お寺が持ってくる場合もあります。

お寺やホテルで法事・法要を執り行う場合

お寺やホテルで法事・法要を執り行う場合は「〜前日|持ち物を用意してお墓掃除を掃除する」の章で紹介したものを持参すれば問題ありません。

お寺で法要を行う場合は、必要なものは基本的にそろっています。

位牌や遺影など、故人にまつわるものを持参しましょう。

何を持参すればいいか分からない場合は、お寺に直接聞いても問題はありません。

ホテルで法要を行う場合の祭壇は、ホテル側が用意してくれるケースが多いですが、費用が発生する場合があります。事前に確認しておきましょう。

法事・法要のマナー

法事・法要で気をつけるべきマナーを以下の項目に分けて解説します。

- 案内状のマナー

- お布施のマナー

- 服装のマナー

- 焼香のマナー

ひとつずつ見ていきましょう。

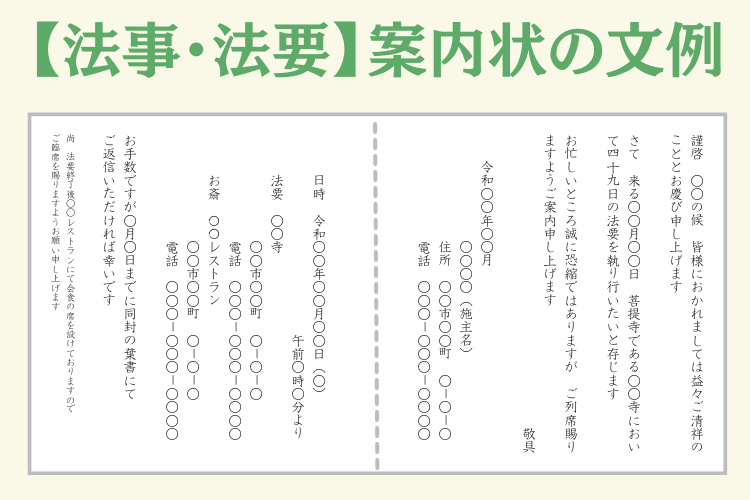

案内状のマナー

法事・法要の案内状は、白無地の一重封筒を使用するのが基本です。

二重封筒は「不幸が重なる」という意味があり、タブーとされています。

案内状の文章には、以下の事項を記載します。

- 挨拶文を前文として挿入

- 故人名・法事の回数・施主名

- 法事の日程・場所・内容・出欠確認など

基本は縦書きで、句読点は使用せずに作成します。

案内状の文例は以下のとおりです。

お布施のマナー

お布施を入れる封筒は、白無地のものを使用します。「お布施」と印刷されている封筒でも問題ありません。

正式なものは奉書紙ですが、白封筒で十分です。

封筒の表書きは「お布施」または「御布施」と記載しましょう。

中袋には、包んだ金額を漢数字の大字で記載し、数字の前後には「金」と「也」を付けます。

例えば、3万円の場合は「金参萬圓也」、5万円の場合は「金伍萬圓也」のような表記です。

お布施は、法事前の挨拶時、または法事後に渡します。切手盆に乗せて、相手から文字が読める向きで渡しましょう。

服装のマナー

法事・法要には正装で参列するのがマナーです。

ただし、回忌ごとに着用する正装の傾向が異なります。

| 法事・法要の服装のマナー | |

|---|---|

| 喪主・遺族 | 三回忌まで:正喪服または準喪服

三回忌以降:略喪服 |

| 参列者 | 三回忌まで:準喪服

三回忌以降:略喪服 |

法事の規模や回数によっては、喪服を着用しない場合もあります。

焼香のマナー

法事・法要では、読経の合間に焼香を行います。作法は以下のとおりです。

|

<焼香の作法> 1.数珠を左手に持ち、参列者に一礼 2.焼香台へ進む 3.本尊・遺影・位牌に合掌礼拝 4.右手で香をつまんで香炉にくべる 5.再度合掌 6.参列者に一礼 7.席に戻る |

焼香の回数は、宗派によって異なります。

| 焼香の回数 | |

|---|---|

| 浄土宗 | 1〜3回 |

| 浄土真宗 | 1〜3回 |

| 臨済宗 | 1回 |

| 日蓮宗 | 1〜3回 |

| 曹洞宗 | 2回 |

| 天台宗 | 1〜3回 |

| 真言宗 | 3回 |

焼香の回数に迷った場合は、周囲の人と同じにするとよいでしょう。

| 【関連記事】 |

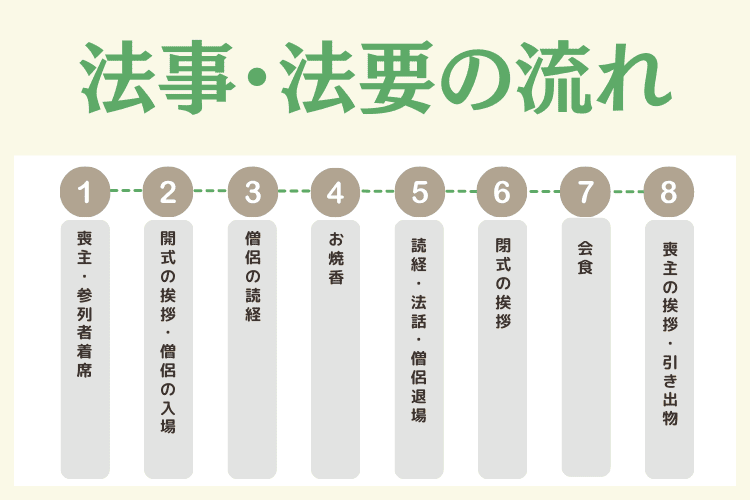

法事・法要の流れ

法事・法要の当日の流れは、以下のとおりです。

| 法事・法要の当日の流れ | |

|---|---|

|

喪主(施主) 参列者着席 |

喪主(施主)・遺族・参列者が入場し、着座します。

喪主(施主)は僧侶に最も近い場所に座ります。 |

|

開式の挨拶 僧侶の入場 |

施主が下座に移動し、法要開始の挨拶を行います。

参列者への感謝の言葉を述べましょう。 |

| 僧侶の読経 | 僧侶が読経を行います。 |

| お焼香 | 僧侶の合図で、施主から焼香を開始します。

故人との関係が深い順番に焼香を行いましょう。 |

|

僧侶の読経 法話 僧侶の退場 |

僧侶が読経と法話を行います。

僧侶退場後、お墓参りを行うのが一般的です。 自宅や斎場で行う場合は、別途お墓参りを行うとよいでしょう。 |

| 閉式の挨拶 | 喪主(施主)が法要終了の挨拶を行います。

会食(お斎)の案内も行いましょう。 |

| 会食 | 仏壇に故人の好物をお供えし、参列者を会食(お斎)でもてなします。

料理は、精進料理から会席料理が主流になりつつあります。 |

|

喪主(施主)の挨拶 引き物のお渡し |

施主が挨拶をし、引き物を渡して閉式となります。 |

所用時間は、法要のみの場合は1〜1時間半ほど、会食を含めると3時間ほどです。

喪主の挨拶の例文

喪主の挨拶では、参列者への感謝の気持ちと、故人を偲ぶ気持ちを伝えます。

文例は、以下のとおりです。

| 本日は、亡き父○○の一周忌法要にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

皆様のおかげで、一周忌法要を終えることができました。 父が亡くなってから一年が経ち、生前父がお世話になった皆様と、こうして父を偲ぶことができ、父も喜んでいることと思います。 ささやかではございますが、粗酒粗餐をご用意いたしましたので、思い出話などをしながら、ゆっくりと召し上がってください。 本日は誠にありがとうございました。 |

必ずしも上記の文言を言う必要はありません。

当日の挨拶で焦ってしまわないよう、前もって文面を考え、メモしておくのがおすすめです。

【Q&A】法事・法要に関してよくある質問

法事・法要に関してよくある質問をまとめました。

- Q.法事・法要は必ずやらなければなりませんか?

- Q.法事に参列できない場合、どうすればいいですか?

- Q.法事・法要に参列する場合、お供えは必要ですか?

- Q.参列する際の香典の相場を知りたいです

ひとつずつ回答します。

Q.法事・法要は必ずやらなければなりませんか?

A.法事・法要は強制ではありません。

ご事情により、執り行えない方もいらっしゃいます。

経済的なご事情・高齢による体力的なご負担・入院中である・仕事の都合がつかないなど、理由はさまざまです。

法要を執り行えない場合でも、ご自宅で手を合わせ、お線香をあげるだけでも十分な供養となります。

Q.法事に参列できない場合、どうすればいいですか?

A.やむを得ない事情で法事に参列できない場合は、早めに欠席の連絡をするのが大切です。

参列できないと分かった時点で、速やかに連絡しましょう。

案内状で欠席の連絡をする際は、お詫びの一文を添えて返信します。

電話で連絡する場合も、改めてお詫びの言葉を伝えましょう。

Q.法事・法要に参列する場合、お供え物は必要ですか?

A.お供え物は必須ではありません。

しかし、持参する方が多い傾向です。定番は、お菓子や果物などの食べ物です。日持ちしやすく、個別に分けられるものが喜ばれます。

線香やろうそくなどの消耗品も適しています。故人の好きだったものでも構いません。

| 【関連記事】 |

Q.参列する際の香典の相場を知りたいです

A.法事・法要に参列する際の香典の相場は、5千円から5万円ほどです。

一般的に、通夜や葬儀の香典の半額程度が目安とされています。

香典の金額は、故人との関係性によっても変わります。関係が深ければ金額も高くなる傾向です。

ご自身の経済状況も考慮し、無理のない金額を包みましょう。

香典の金額に迷った場合は、親族や年長者に相談するのもおすすめです。

| 【関連記事】 |

まとめ:法事・法要の準備は1〜3カ月前に始めるのがおすすめ

法事・法要の準備は、1カ月前から始めるのが一般的ですが、2〜3カ月前から余裕をもって始めると、より安心して当日を迎えられます。

本記事の準備リストを参考に、日程・場所・参列人数・僧侶の手配・案内状の送付・供花や供物の用意・会食の手配など、必要な準備を進めましょう。

ただし、法事・法要の内容は同じ宗派でも地域によって準備内容が異なる場合があります。

不安な方は、お寺に確認したり、地域に根付いている葬儀社に相談しておきましょう。

『コープの家族葬』では、葬儀に関連するご相談を受け付けています。少しでも不安なことがある方は、気軽にお問い合わせください。