お葬式では、弔電(ちょうでん)や香典の授受が行われますが、「家族葬の場合はどうしたらいいの?」と、疑問に思う方は多いでしょう。

家族葬での弔電や香典は、送る側(参列者や参列をせずにお悔やみを伝えたい人)と、受け取る側(喪主やご遺族)とで、それぞれ注意が必要です。

いつ、誰に、どこへ、どのように送るべきか、マナーはとても大事。送り方を間違えると、喪主や遺族へ迷惑をかけてしまうことにもなりかねません。

受け取り側となる遺族も、弔電や香典を辞退する場合は事前にお断りの連絡をする必要があり、受け取ったら必ずお礼をするのが礼儀です。

そこで、送る側と受け取る側のそれぞれの立場を踏まえて、家族葬における弔電や香典のマナーについて詳しく解説します。

弔電や香典の準備方法の手順や、お礼の方法のほか、便利な挨拶文の例文までご紹介しますので、どうぞご活用ください。

家族葬での弔電・香典のマナー

家族葬での弔電や香典のマナーには知っておくべき4つのポイントがあるため、把握しやすいよう次の順序で解説します。

- 家族葬の特徴とは?

- 家族葬で弔電を送っていい?

- 家族葬では香典を包むの?

- 弔電や香典を送ってよいか分からない場合

家族葬の特徴とは?

家族葬とは現在主流のお葬式で、家族や親族、故人と親しかった友人など、一般的に30名以下の少人数で執り行われる葬儀形式のことをいいます。

知り合いや近所の人が亡くなると、葬儀へ参列をして香典を渡し、欠席する際は弔電を送る一般葬が当たり前だった時代は、もう過去の話です。

2023年現在、全国の葬儀のうち60%が家族葬といわれています。まだ一般葬が多い北海道においても家族葬は最も多く、過去1年以内に参列した葬儀の44%以上が家族葬、40%が一般葬だったというアンケート結果が出ています。

出典:葬儀費用の平均や葬儀社を決めるタイミング【北海道の葬儀に関するアンケートを実施】(コープの家族葬ウィズハウス)

なお、家族葬は「家族葬プラン」以外に、お通夜を省略した「一日葬プラン」という葬儀形式もあるため、参列する際や弔電・香典を送るときは日程にご注意ください。

家族葬で弔電を送っていい?

弔電とは、お葬式を執り行う際、お通夜や葬儀・告別式へ参列できない方が遺族へお悔やみの言葉を伝える電報のことをいいます。

家族葬では弔電をお断りするケースが多いため、まず訃報連絡の内容をきちんと確認しましょう。

弔電に関する記載がなく、お葬式へ参列しない場合は弔電を送っても構いませんが、喪主や遺族に辞退する意向があれば、避けるのがマナーです。

といっても、お悔やみの言葉を伝えること自体がダメという訳ではありません。訃報の連絡に対しては返信によりお悔やみを伝えるのも大切なマナーのためご注意ください。

家族葬では香典を包むの?

家族葬では香典を辞退するケースもあるため、必ず訃報連絡の内容を末尾まで確認することが大切です。

香典をお断りする文言が記載されていなければ、家族葬へ参列する立場の方は、香典を包んで持参しましょう。

一方で、香典を辞退する旨の記載があった場合は、いかなる理由があっても香典を送らないのがマナーです。

香典を辞退するには理由があり、亡くなった故人が希望していた場合や、香典返しやお礼の手間を省きたい遺族の意向などもあります。

また、弔電や香典以外に、供花や供物に関しても辞退を希望している場合もあるためご注意ください。

弔電や香典を送ってよいか分からない場合

訃報連絡を直接受けていない場合など、家族葬で弔電を送ってもよいかどうか分からないときは、遺族ではなく親族に尋ねてみましょう。

身内以外の方で親戚の連絡先が不明な場合は、遺族の心情や立場を踏まえて、次の手順で葬儀社へ確認します。

- ① 斎場へ問い合わせて葬儀の日時と喪主名を伝えて葬儀社を確認する

- ② 葬儀社へ問い合わせて弔電や香典を送ってもよいかどうかを確認する

弔電(電報)の送り方

弔電(電報)の送り方について、しっかりとマナーを守ってスムーズに手配できるよう、次の3つのポイントをご紹介します。

- 弔電を送る手順と料金

- 弔電を送るときの注意点

- 弔電の挨拶文【例文】

もし弔電の手配が間に合わない場合は、弔電以外の方法についてもご紹介しますので、より良い方法を選択なさってください。

弔電を送る手順と料金

弔電は基本的に14時までの申込みで当日配達が可能です。遅くとも翌日の葬儀・告別式に間に合うよう、お通夜の日の14時を目安に手配を済ませましょう。

| ページ数 | 文字数 | D-MAIL申込み | 電話申込み |

|---|---|---|---|

| 1ページ | 300文字 | 1,320円 | 1,760円 |

| 2ページ目~ | 420文字 | 330円 | 330円 |

※文字数には氏名・住所・電話番号など差出人情報を含む

弔電の料金は1ページ単位で、台紙は無料0円から。合計で最低1,320円から送れます。以下のサイトからD-MAILを申し込むと、電話申込みよりも料金が安くてお得です。

弔電には、高級感のある七宝焼や漆塗り、お線香やプリザーブドフラワー付きなど、さまざまな種類があり、1万円以上のタイプもあります。

ご予算に応じて、気持ちの伝わるお好みの弔電を選びましょう。なお、一部エリア及び12/31~1/3は配達できませんのでご注意ください。

弔電を送るときの注意点

弔電を送るときは使用してはいけない言葉があります。次の3つの言葉づかいに注意しましょう。

- 故人を喪主からみた敬称で表現する

- 忌み言葉(いみことば)を避ける

- 宗教の違いによる表現に注意する

故人を喪主からみた敬称で表現する

葬儀での弔電は喪主宛てに送ります。故人のことを表現するにあたっては、次のような敬称を用いるのがマナーのためご注意ください。

| 故人 | 敬称 |

|---|---|

| 祖父 | ご祖父様・おじい様 |

| 祖母 | ご祖母様・おばあ様 |

| 父 | ご尊父様・お父様 |

| 母 | ご母堂様・お母様 |

| 夫 | ご主人様 |

| 妻 | 奥様・ご令室様 |

| 息子 | ご令息様・ご子息様 |

| 娘 | ご令嬢様・ご息女様 |

忌み言葉を避ける

弔電やお葬式では、次のような不幸を連想させる「忌み言葉」を避ける必要があります。

【死を連想させる言葉や縁起の悪い言葉】

- 死ぬ・失う・迷う・別れる

- 終わる・消える・追って

【不幸が重なることを連想させる重ね言葉】

- いよいよ・ますます・重ね重ね・重々

- 次々・たびたび・いろいろ・わざわざ

【不幸が続くことを連想させる繰り返し言葉】

- 続く・再び・追って

- 引き続き・繰り返し

宗教の違いによる表現に注意する

宗教によっては、次のような言葉にも気を付けましょう。

- 成仏・供養・往生・ご愁傷様:仏教のみ

- ご冥福:浄土真宗以外の仏教のみ

- 天国:仏教では「あの世」と表現する

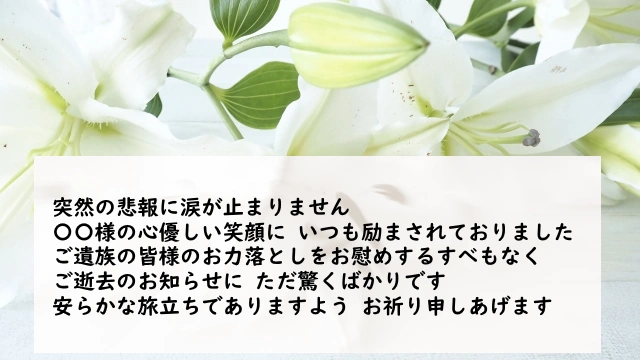

弔電の例文

弔電を送るときにそのまま流用してご利用いただけるよう、さまざまなシーンを踏まえた具体的な例文をご紹介します。

一般的な弔電

〇〇様のご訃報に接し謹んで哀悼の意を表します ご家族皆様方のお悲しみをお察し申しあげますとともに 安らかなるご冥福を心よりお祈りいたします

宗教を問わない弔電

〇〇様の突然の訃報に接し心よりお悔やみ申しあげます ご遺族の皆様におかれましてはさぞお力落としのことと存じますが どうかお気持ちを強く持たれますよう心よりお祈り申しあげます

気持ちの伝わる弔電

突然の悲報に涙が止まりません 〇〇様の心優しい笑顔にいつも励まされておりました ご遺族の皆様のお力落としをお慰めするすべもなくご逝去のお知らせにただ驚くばかりです 安らかな旅立ちでありますようお祈り申しあげます

会社から送る弔電

〇〇様のご逝去に際し弊社社員一同哀悼の意を表します ご生前のご功績に敬意を表し謹んでお悔やみ申し上げます

弔電以外の例文

家族葬では、メールやSNSを利用してお悔やみの言葉を送るのも一般的です。訃報の連絡を受けたら、以下のような挨拶文を送っても良いでしょう。

メールやSNSで送る場合

このたびの〇〇様のご不幸を心よりお悔やみ申し上げます ご遺族の皆様におかれましてはさぞお辛いことと存じますがどうぞご無理なさらずにご自愛ください 安らかな旅立ちをお祈り申し上げます

手紙を送る場合

〇〇様のご逝去に際しまして心よりお悔やみ申し上げます 元気なお姿にお会いできる日を楽しみにしておりましたので突然のことにただただ驚いております 〇〇様の明るく優しいお人柄にいつも元気づけられておりました ご家族の皆様はさぞお辛いことと思いますがどうぞご自愛くださいませ

香典の渡し方

香典の渡し方は、お葬式へ参列するかしないかによって異なるため、いずれかを選択して対応方法を確認してください。

- 参列する場合

- 参列しない場合

参列する場合

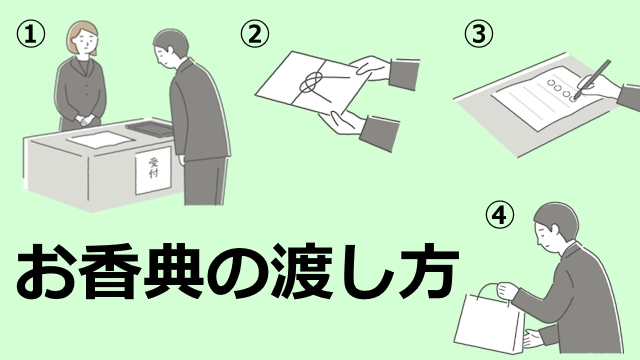

お葬式へ参列する場合、香典は袱紗(ふくさ)へ包んで持参し、次の手順で受付で渡すのがマナーです。

- ① 受付で「お悔やみ申し上げます」と挨拶をする

- ② 袱紗から香典を取り出して、相手側に向けて差し出す

- ③ 香典返しを受け取る

預かった香典を渡すときは、「お預かりしてきました」とお伝えしましょう。

参列しない場合

家族葬に招かれたけれど事情があり欠席する場合や参列しない場合は、次の3つのいずれかの方法で香典を渡します。

- 参列する人へ依頼して渡してもらう

- 喪主の自宅宛てに送る

- 後日弔問をして手渡す

ただし、喪主は参列者の人数を把握する必要があるため、欠席する場合は必ず事前に伝えてください。

参列する人へ依頼して渡してもらう

お葬式を欠席する場合や香典を渡したい場合、参列する人へ依頼して香典を渡してもらっても構いません。

とくに欠席する場合は、弔電や供花を併せて送ることによって、ご遺族へ誠意や真心が伝わりやすくなるでしょう。

喪主の自宅宛てに送る

香典は郵便局を利用して、「現金書留」による郵送で届けても問題がないため、その場合は喪主宛てに送ります。

香典袋に入れた香典を専用の現金封筒へいれますが、その際に一筆箋を添えて同封すると最良です。

なお、喪主の名前が不明な場合は、「〇〇〇〇様 ご遺族様」と、故人の氏名の後に遺族宛てであることを明記してください。

喪主の住所が不明な場合は、葬儀社宛てに「〇〇葬儀社 気付 〇〇〇〇様 ご遺族様」と書いて郵送しても構いません。

【香典を郵送する場合の一筆箋の例文】

〇〇様のご逝去を悼み謹んでお悔やみ申し上げます 諸般の事情によりお伺いできない無礼をお許しください 御霊前(浄土真宗では御仏前)にお供えいただければと思います

後日弔問をして手渡す

香典は葬儀後に自宅を弔問して、ご遺族へ手渡しをしても構いません。弔問は喪服ではなく、ダークスーツなどの平服を着用してください。

ただし、葬儀後のご遺族は忙しいうえ憔悴している可能性が高いため、3日程度してから訪問するようにします。また、突然訪問することは避け、ご遺族と事前にお約束した上で弔問しましょう。

お線香をと声をかけられない限りは、玄関先で「このたびはお悔やみ申し上げます」と挨拶をして渡すのがマナーです。

室内へ案内された場合は、お線香をあげた後、改めて「お悔やみ申し上げます」と、ご遺族の皆様へそれぞれ挨拶をしてから香典を渡しましょう。

香典の相場金額

香典の相場金額は、故人との関係や年齢、地域によっても異なりますが、一般的には次のとおりです。

【香典金額の相場一覧表】

| 故人との関係 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 |

|---|---|---|---|---|---|

| 親 | 5万円 | 5~10万円 | 5~10万円 | 5~10万円 | 10万円 |

| 兄弟姉妹 | 3~5万円 | 3~5万円 | 3~5万円 | 3~5万円 | 5~10万円 |

| 祖父母 | 1~2万円 | 2~3万円 | 2~3万円 | 3~5万円 | 3~5万円 |

| おじ・おば | 5千~1万円 | 1~2万円 | 1~2万円 | 2~3万円 | 2~3万円 |

| その他親戚 | 5千~1万円 | 5千~1万円 | 1~2万円 | 1~2万円 | 1~2万円 |

| 友人やその家族 | 5千円 | 5千円 | 5千~1万円 | 5千~1万円 | 5千~1万円 |

| 同僚 | 5千円 | 5千円 | 5千円 | 5千円 | 5千円 |

| 上司・部下 | 5千円 | 5千円 | 5千円 | 5千円 | 5千円 |

| 取引先 | 5千円 | 5千~1万円 | 5千~1万円 | 5千~1万円 | 1万円 |

| 近所付き合い | 3~5千円 | 5千円 | 5千円 | 5千円 | 5千~1万円 |

| その他 | 3~5千円 | 5千円 | 5千円 | 5千円 | 5千~1万円 |

香典袋の選び方

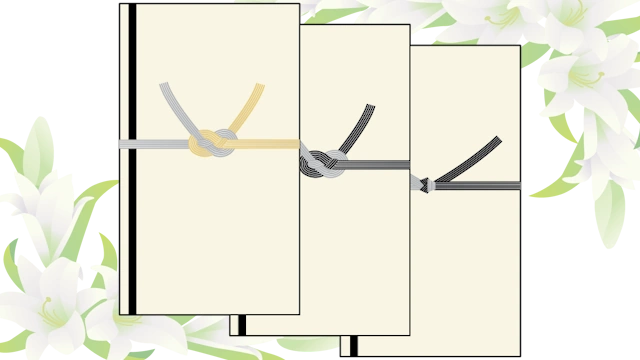

香典袋の表書きは、「御香奠」や「御香料」とすればどのような宗派でも問題ありません。宗派を問わない表書きとして「御霊前」が紹介されることも多くありますが、正式には浄土真宗では「御霊前」ではなく「御仏前」を用いることを覚えておくとよいでしょう。

香典袋の水引の色は基本的に黒白や双銀を用います。

相場金額よりも多い香典を渡す場合は、高級感のある和紙などの良質な香典袋を選ぶと良いでしょう。

神道やキリスト教の場合は蓮の絵柄がついていない香典袋を選びます。神道は双銀の水引に表書きを「御神前」とし、キリスト教の表書きは「御花料」とします。

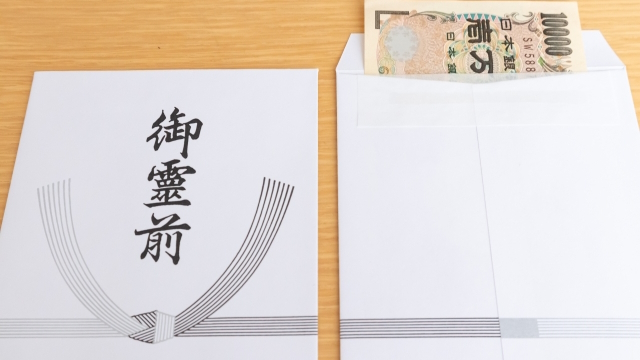

香典袋へのお金の入れ方

香典袋へのお金の入れ方には決まりがあるためご注意ください。

封を開けたときに、すぐに金額を確認できることと、肖像画が目に入らないようにするのがマナーです。

つまり、香典袋の裏側(中袋がある場合は中袋の裏側)から見て、漢数字を上側に、肖像画を下側にしてお札を入れます。

弔電や香典を辞退する対処法【喪主側向け】

家族葬で弔電や香典を辞退する場合は、その意思を明確に伝えなければなりません。

以下に弔電や香典辞退の例文をご紹介します。

参列予定の方に香典辞退を伝える場合

香典を辞退する場合、参列予定の方には事前にその旨をお伝えしましょう。

訃報の際に口頭で伝えるか、葬儀日時を伝えるメールなどに下記の例文を添えるとよいでしょう。

例文

故人の遺志により 御香典や御供物などのお気遣いはご辞退申し上げます

葬儀会場で参列者に対して香典辞退を伝える場合

葬儀会場に、香典を辞退する旨の文章を掲示します。

例文

誠に勝手ながら 御香典や御供物などのお気遣いはご辞退申し上げます

参列と香典を辞退してもらう場合の訃報連絡

メール等による訃報連絡の際に、香典等を辞退する旨をお伝えします。

例文

かねてより療養中だった(故人の続柄)〇〇〇〇 が 去る〇月〇日 〇歳にて永眠いたしました 生前のご厚誼に深くお礼申し上げます

葬儀につきましては 故人の遺志により近親者のみで執り行います

なお 弔問 香典 供物 弔電に関しましても 故人の遺志により固くご辞退申し上げます

弔電・香典へのお礼の方法【喪主側向け】

弔電や香典をもらったら、必ずお礼をするのが喪主やご遺族のマナーです。それぞれのお礼の方法を確認して対応しましょう。

- 弔電へのお礼の方法

- 香典へのお礼の方法

弔電へのお礼の方法

弔電をもらったら、対面や電話でお礼を伝えるのがマナーですが、手紙やハガキを送ると、より感謝の気持ちを伝えることができます。

供花や供物をもらった場合も、弔電のお礼と同様、お礼状を送ることがおすすめです。お礼状は喪主の名前で送りましょう。

なお、弔電以外に香典ももらって、四十九日後に香典返しをする後返しをする際は、香典返しのお礼状のほか、一筆箋を添えて同梱しても構いません。

弔電へのお礼の例文

先日はご多用のところ 亡き〇〇の葬儀にお心のこもったご厚志を賜り誠に有難うございました 故人への生前のご芳情に心より感謝し 略儀ながら書中にて御礼申しあげます おかげさまで葬儀も滞りなく済みましたことをご報告いたします 略儀ながら書中をもちまして謹んでお礼申しあげます

香典へのお礼の方法

香典をもらったら、香典返しをするのがマナーです。

香典返しには地域性があり、一般的には半返しといい、もらった香典の1/3~1/2の金額の品物、北海道では1,000円程度の品物をお返しするのがマナーです。ただし、北海道でも高額な香典をもらった場合、金額に見合う後返しをすることが一般的です。

本州でも近年は葬儀の当日にその場で香典返しをするお葬式が多いため、葬儀社と相談して事前に準備してもらうようにしましょう。

葬儀後に後返しする場合は、忌明けとなる四十九日法要後に到着するように、遅くとも1週間前を目安に事前に手配します。

お葬式の挨拶文では句読点を省くのが正式なマナー

お葬式では、お悔やみや訃報通知やお礼状などの挨拶文で句読点を省くのが古くからの日本のしきたりであり、正しいマナーです。

活字によって句読点が誕生しましたが、筆で文字を書く時代の名残りから、葬儀が滞りなくスムーズに終わるようにと、不幸に関する文章では句読点を使用しません。

とはいっても、読みにくさを感じるうえ、長文の手紙を綴る場合は、句読点はあった方が良いという見解もあり、大切なのは何よりも気持ちを伝えることです。

念のため覚えておくと「手紙では失礼しました」と伝えられるため、予備知識として知っておくと良いでしょう。

まとめ:家族葬での弔電や香典は送る側も受け取る側もマナーが大事!

家族葬の弔電や香典の正しいマナーについてご紹介しましたが、まとめると次のとおりです。

- 家族葬は最も多い葬儀形式で、30名以下の少人数が特徴のため、参列ともども弔電や香典のマナー遵守には注意する。

- 喪主やご遺族は弔電や香典を辞退する意向があれば、あらかじめ訃報連絡で伝えなければならず、弔電や香典をもらったら必ずお礼をする。

- 弔電や香典を送る側は、ご遺族に辞退の意向がないかどうかを必ず確認してから、言葉づかいやマナーに注意して送る。香典は参列しなくても3つの方法で送ることができる。

- お葬式での訃報連絡やお礼状などの挨拶文では、句読点を省くのが正しいマナー。

コープの家族葬では、喪主様やご遺族はもちろん、ご参列いただく皆様の不安やお悩みの解消をお手伝いをさせていただいております。

斎場宛ての弔電やお香典、供花や供物に関して、ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。