「逝去から葬儀後までの流れを知りたい」

「喪主として何をするのかを知りたい」

葬儀に参列したことのある方は割合として多いものの、喪主を務めた経験を持つ方はそう多くありません。

いざ喪主を務めるとなった際、葬儀までの流れや葬儀後に何をするのか分からず戸惑う方もいらっしゃるでしょう。

そこで本記事では、逝去から葬儀終了までの流れや、喪主・遺族がするべきことなどを解説します。

少しでも不安をなくし、故人を見送ることに集中できるよう、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

| <この記事でわかること>

・死亡〜葬儀終了までの一般的な流れ |

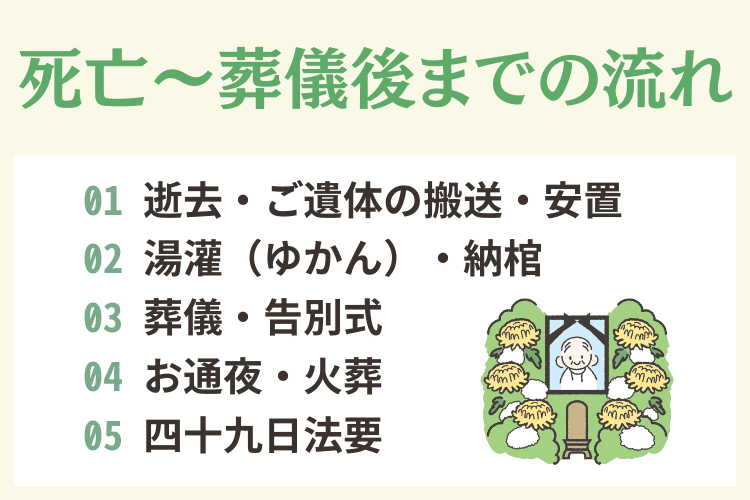

「死亡〜葬儀〜葬儀後」の流れ

日本における葬儀のほとんどが仏式で執り行われており、一般的な流れは以下のとおりです。

| <逝去当日> 【1】危篤連絡 【2】関係各所へ連絡 【3】ご遺体の搬送 【4】ご遺体の安置 【5】葬儀の打ち合わせ 【6】葬儀の準備<1日目> 【7】湯灌(ゆかん)・納棺 【8】お通夜<2日目> 【9】葬儀・告別式 【10】火葬・収骨 【11】繰り上げ初七日 【12】精進落とし<葬儀後> 【13】葬儀後の諸手続き 【14】香典返しの準備 【15】四十九日法要の準備 【16】四十九日法要 【17】遺品整理 【18】納骨 |

なお、家族葬は規模が小さくなるだけで流れは変わりません。

それぞれの流れについて見ていきましょう。

【1】危篤連絡

「危篤」とは、いつ亡くなってもおかしくはない状況を指します。病院から危篤の連絡が入った際は、すぐ向かうとともに、逝去に立ち会ってほしい方にも連絡します。その際、病院名・病室番号も伝えましょう。

危篤連絡を受け「思ったよりも慌ててしまった」という方が多いため、あらかじめ連絡先をまとめておくのがおすすめです。

【2】関係各所へ連絡

死亡が確認されたら、以下の方々に連絡します。

- 家族・親族

- 友人・知人

- 学校・会社

- 菩提寺

- 葬儀社

家族・親族・友人・知人には逝去を知らせます。故人が学生や会社員の場合は関係各所にも伝えておきましょう。

忌引き休暇の兼ね合いもあるため、自身(喪主や遺族)の学校・会社にも連絡が必要です。

同時に葬儀の準備もする必要があるため、菩提寺・葬儀社にも連絡を入れます。

【3】ご遺体の搬送

医師が発行してくれる死亡診断書(死亡届)を受け取ります。

死亡診断書(死亡届)は各種手続き・火葬・埋葬時に必要なため、複数枚コピーして大切に保管しましょう。

なお、逝去からご遺体を搬送するまでの流れは、亡くなった場所や状況によって異なります。本項では、以下の状況に分けて死亡からご遺体搬送までの流れを解説します。

- 病院で亡くなった場合

- 在宅療養で亡くなった場合

- 事故死・突然死・自殺の場合

ひとつずつ見ていきましょう。

病院で亡くなった場合

死亡診断書を受け取ったのち、葬儀社に連絡してご遺体を搬送します。搬送先は、葬儀社の安置室か自宅が一般的です。あらかじめ場所を決めておくとスムーズに進みます。

特定の葬儀社が決まっていない場合は、病院に相談すると紹介してくれます。

紹介してもらった業者に「葬儀社は決まっていますか」と聞かれるかもしれませんが、必ずしも搬送を依頼した業者にお願いする必要はありません。

印象が良ければそのまま依頼しても構いませんが、改めて探したい場合は「家族で話し合うので、一度お引き取りいただけますでしょうか」と丁寧に断りましょう。

なお、突然の訃報で急いで葬儀社を探した結果後悔した事例は少なくありません。心から満足できる葬儀にするためにも、葬儀社は事前に探しておくのがおすすめです。

在宅療養で亡くなった場合

在宅で亡くなった場合は、かかりつけ医に報告します。かかりつけ医がいない場合は、救急搬送を依頼しましょう。

その後、医師によって死亡診断書を発行してもらいます。以降のご遺体安置までの流れは『病院で亡くなった場合』と変わりありません。

事故死・突然死・自殺の場合

突発的な逝去の場合は、早急に警察へ連絡しましょう。警察の到着後、死因の特定などが行われます。

警察に連絡した場合は、「死体検案書」が発行されます。死亡診断書と同じ役割を持つ大切な書類です。大切に保管しましょう。

【4】ご遺体の安置

ご遺体を安置する準備をします。

葬儀社の安置室であれば、スタッフが必要な用具を手配してくれます。ご自宅の場合は、以下の準備が必要です。

- 安置できるスペースを確保する

- ご遺体を寝かせるための布団を用意する

- 枕元に祭壇を設置する

- 魔除けの守り刀を布団の上に置く(浄土真宗の場合は不要)

- 僧侶に連絡し、枕経(まくらぎょう)をあげてもらう

なお、コープの家族葬では、住み慣れた自宅でゆっくりとお別れができる「自宅葬プラン」を用意しています。

ご遺体の搬送からスタッフが丁寧に対応するため、自宅での安置方法が分からない方でも安心してご利用いただけます。

【5】葬儀の打ち合わせ

逝去したその日のうちに葬儀社と葬儀の打ち合わせをします。打ち合わせで決める主な内容は以下のとおりです。

- 喪主・施主は誰が務めるか

- 葬儀の日程

- 僧侶のスケジュール確認

- 葬儀の形式や規模

- 参列者数の確認

- 祭壇の規模

- 葬儀全体の予算…など

葬儀の形式とは、一般葬・家族葬・1日葬・直葬(火葬式)などを指します。近年は遺族や近親者のみで小規模に執り行う「家族葬」が人気です。また、宗教儀礼を考慮しない自由な「無宗教葬」を選択する家も増えています。

僧侶のスケジュール確認は、菩提寺を伝えれば葬儀社が対応してくれるケースがほとんどです。菩提寺がない場合は、僧侶の派遣サービスなども利用する方法もあります。

「コープの家族葬」でも、35,000円(税抜)〜利用できる「寺院紹介サービス」を用意しています。お布施の金額も明確に決まっているため、予算が立てやすいおすすめのサービスです。

以下のページから詳細な料金を確認できます。ぜひ参考にしてみてください。

【6】葬儀の準備

打ち合わせが終わったら、遺族は葬儀の準備に取り掛かります。特に大切なのが以下の3つです。

- 遺影選び

- 参列してほしい方への連絡

- 喪服の用意

ひとつずつ見ていきましょう。

遺影選び

遺影写真に特定のルールはありません。逝去時の年齢に近いほうがよいとされていますが、遺族が「故人らしい」と思う写真であれば、何を選んでもよいとされています。

【関連記事】家族葬にふさわしい遺影写真とは?選び方のポイントや葬儀後の取り扱いについて解説

参列してほしい方への連絡

葬儀に参列してほしい方々へ連絡をします。声をかける範囲は3親等が目安とされていますが、決まりはありません。

故人と親しい関係にあった方や、お世話になった方など「見送ってほしい」と思う方に連絡しましょう。

【関連記事】5月執筆分「葬儀 範囲」

喪服の用意

遺族は「正喪服」と言われる礼服、親族は準喪服を着用します。喪服を持っていない場合は

早急に用意しましょう。

なお、遺族の喪服は葬儀社からレンタルできる場合があります。

「コープの家族葬」では喪服のレンタルを行っているため、正喪服を持っていない方は、気軽にお申し付けください。

【関連記事】家族葬に必要な日数は?亡くなってから葬儀までの日程や事前に準備しておくポイントを解説

【7】湯灌(ゆかん)・納棺

逝去の翌日には湯灌(ゆかん)・納棺を行います。湯灌とは、故人の体を清める儀式です。湯灌後は死に化粧をし、死に装束を着てもらいます。

一連の流れは葬儀社が対応するため、遺族が湯灌や死化粧を施す必要はありません。

お身体をきれいにしたら、ご遺体と副葬品を棺に納めます。副葬品には入れていい物・だめなものがあるため、事前に確認しておくと安心です。

【関連記事】意外と多い、「棺に◯◯を入れたい」というリクエスト。その注意点とは?

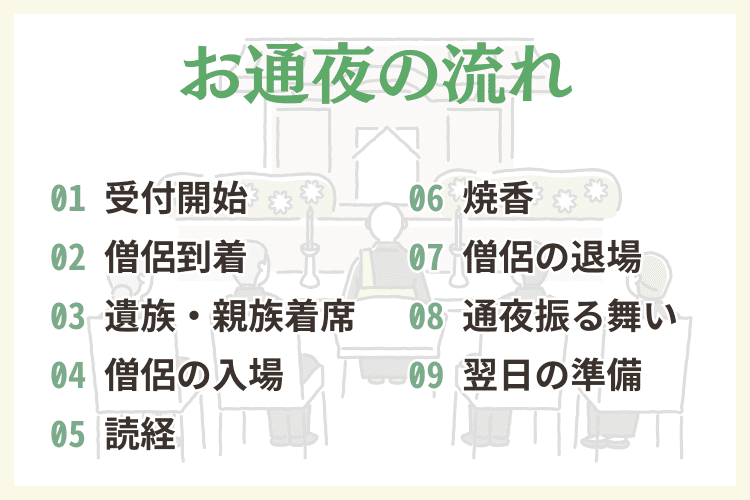

【8】お通夜

一般的には逝去翌日や翌々日の夕方からお通夜を執り行います。

遺族は開式の2時間前を目安に到着しておきましょう。親族は1時間前に到着しておくのが理想です。

集合したら、それぞれの役割・段取り・席次・受付の筆記用具が足りているか、などを再チェックします。

なお、お通夜は以下の流れで進行します。

| 1.受付開始 夕方頃から受付を開始します。2.僧侶到着 遺族は僧侶に挨拶します。3.遺族・親族着席 開始20分ほど前に着席します。 4.参列者着席 5.僧侶の入場 6.読経 7.焼香 8.僧侶の退場 9.喪主の挨拶 10.通夜振る舞い 11.翌日の打ち合わせ |

お通夜のあと、遺族はそのまま葬儀会場へ宿泊し翌日の葬儀・告別式に備えます。

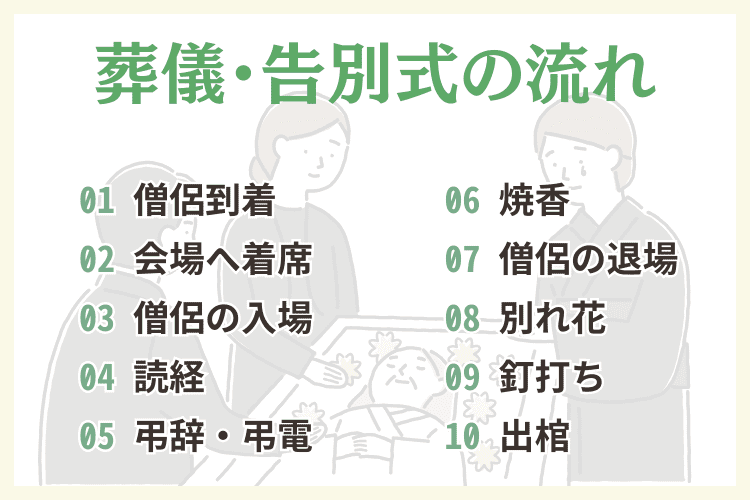

【9】葬儀・告別式

2日目には葬儀・告別式を執り行います。午前中から開始し、お昼過ぎに終了するのが一般的です。遺族・親族は開式の1時間前に到着しておきましょう。

葬儀当日の流れは以下のとおりです。

| 1.僧侶の到着 喪主は僧侶へ挨拶をします。2.会場へ着席 遺族・親族は15分前に着席しておきます。3.僧侶の入場 4.読経 5.弔辞・弔電 6.焼香 7.僧侶の退場 8.別れ花 9.釘打ち 10.出棺 |

北海道では出棺後、火葬場まで遺族・親族ともに同じバスで移動するのが一般的です。北海道ならではの風習なため、本州ではあまりみられません。

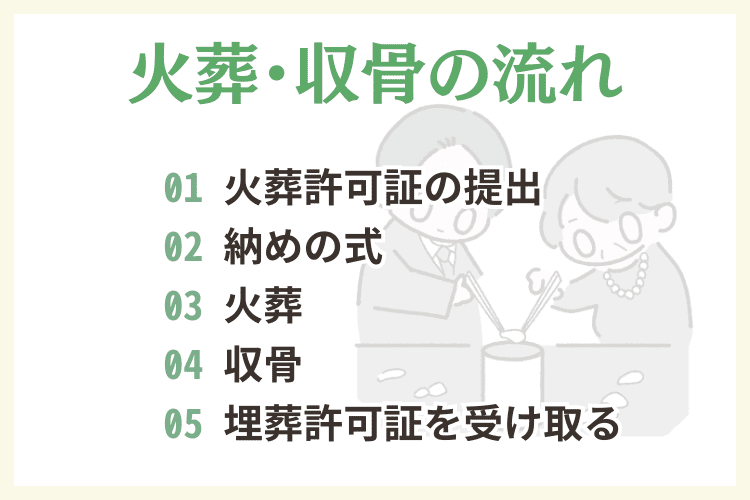

【10】火葬・収骨

火葬は遺族・親族・親しい友人などの少人数で行います。所要時間は1時間30分ほどです。利用する火葬場やご遺体の状態によって時間は多少前後します。

火葬場に到着したあとの流れは、以下のとおりです。

| 1.火葬許可証の提出 火葬をするために必要な書類です。 役所に死亡診断書(死亡届)を提出すると発行してもらえます。2.納めの式 棺を火葬炉へ収める儀式です。 僧侶による読経が行われる場合もあります。3.火葬 参列者はロビーや待合室で待機します。 4.収骨 5.埋葬許可証を受け取る |

浄土真宗の場合、遺骨を本山へ分骨する場合があります。

【11】繰り上げ初七日

火葬後は葬儀会場へ戻り、繰り上げ初七日を執り行います。

本来は逝去から7日後に行う儀式ですが、近年は葬儀と一緒にするケースがほとんどです。四十九日法要までまとめて執り行うケースも増えています。

また、「葬儀→繰り上げ初七日→火葬」と、火葬前に繰り上げ初七日をする場合もあります。

【12】精進落とし

法要が終了したら、「精進落とし」と呼ばれる会食を行います。

もともとは四十九日後(忌明け後)に肉や魚を食べることを解禁する儀式でしたが、近年は僧侶や参列者に感謝の気持ちを伝えるための場として認識されています。

精進落としの流れは以下のとおりです。

| 1.喪主の挨拶

2.会食 3.喪主による締めの挨拶 |

1〜2時間程度でお開きとなる場合がほとんどです。

また、火葬を待合室で待っている間に食事し、精進落としとするケースもあります。

尚、コープの家族葬では一般的に、精進落としの会食は行いません。

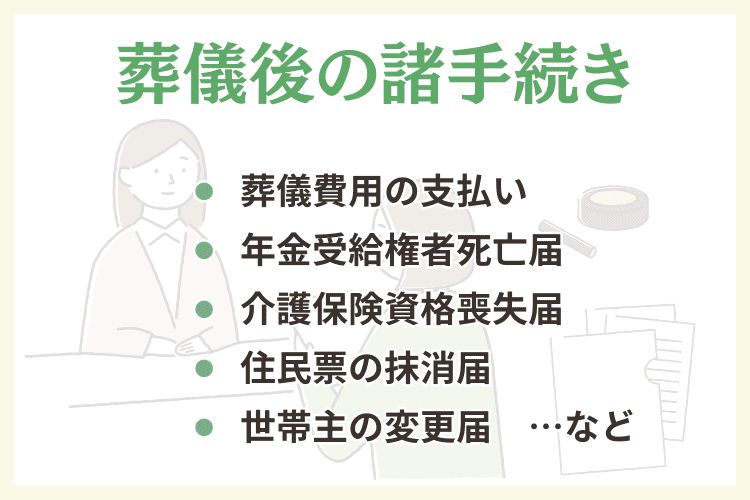

【13】葬儀後の諸手続き

葬儀後には、以下の諸手続きが必要です。

- 葬儀費用の支払い

- 年金受給権者死亡届

- 介護保険資格喪失届

- 住民票の抹消届

- 世帯主の変更届

- 遺言書の検認

- 国民健康保険の脱退

- 雇用保険受給資格者証の返還

- 所得税準確定申告・納税

- 生命保険金の請求…など

「コープの家族葬」では、葬儀後の諸手続きや香典返しの用意をサポートするサービスもあります。葬儀のアフターサポートまで万全に準備しているため、初めての葬儀で不安を感じている方は、ぜひ「コープの家族葬」をご利用ください。

【14】香典返しの準備

北海道ではお通夜当日の当日返しをもって香典返しとしますが、高額な香典をいただいた場合は追加で香典返しを用意します。

香典返しの相場は、いただいた香典の1/3〜半額程度です。

送るタイミングは四十九日後とされていますが、葬儀後すぐに送る地域も多くみられます。

【15】四十九日法要の準備

逝去から49日目に執り行う「四十九日法要」の準備をします。準備内容は以下のとおりです。

- 日程を決める

- 本位牌を用意する

- 仏壇を用意する

葬儀の際に僧侶と日程などを打ち合わせして決めてしまう場合もあります。

また、四十九日法要に合わせて白木位牌から本位牌に変更するため、位牌の用意も必要です。

ただし、浄土真宗は位牌自体がないため、本位牌の準備は必要ありません。

間に合うようであれば仏壇も用意しておきましょう。

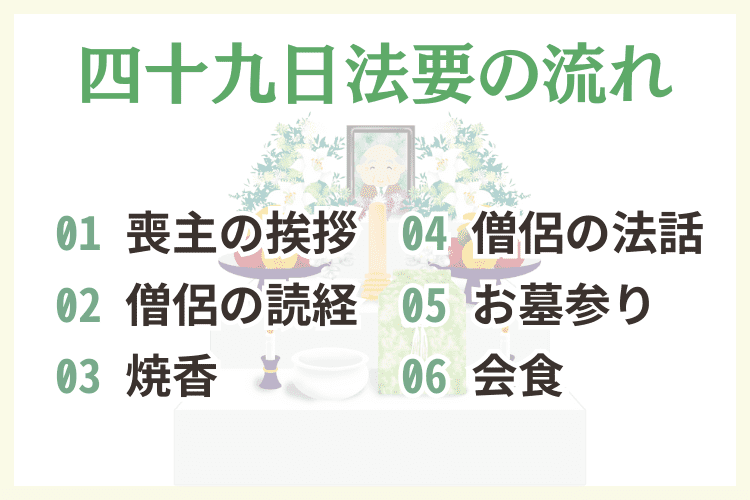

【16】四十九日法要を執り行う

四十九日法要は午前中に行うパターンが多く見られます。所要時間は1時間〜1時間半ほどです。当日は、以下の流れで進みます。

| 1.喪主の挨拶 2.僧侶の読経 3.焼香 4.僧侶の法話(30分ほど) 5.お墓参り 6.会食 |

葬儀ほどの規模で行わず、遺族・親族・親しい友人のみで小規模に行うケースがほとんどです。

「6.会食」ではお弁当を用意し、参列者にお渡しして終了とする場合もあります。

【関連記事】家族葬のあとに行う四十九日法要で準備するべきものは?当日の流れ・マナー・香典の有無を解説

【17】遺品整理

落ち着いたタイミングで遺品整理をします。

1人で行うのは大変なだけでなく、他の相続人と後々トラブルになる可能性もあるため、相続人全員の承諾を得てから、協力してもらえる方がいるならば力を借りて進めましょう。

大型の家具や家電を処分する場合もあるため、計画的に進めるのがおすすめです。

相続放棄を検討する場合、遺品を処分してしまうと相続放棄ができなくなる可能性もあるため注意が必要です。

どうしても大変なときは、専門業者に遺品整理を依頼するのも検討しましょう。

「コープの家族葬」では、遺品整理のサポートも行っています。有料サービスではありますが、葬儀のプロとして適切なアドバイス・サポートが可能です。気軽にご相談ください。

【18】納骨

納骨は、四十九日・百箇日・一周忌法要などの節目に合わせるケースが多く見られます。

厳密に決まっていないため、一周忌以降に納骨しても問題はありません。自分の心が落ち着いたタイミングで、ゆっくり納骨するのがおすすめです。

なお、先祖代々のお墓に納骨する際は、墓石に名前を刻む関係で墓石店へ予約を入れておく必要があります。

葬儀の日程の決め方

葬儀の日程は、親族の予定・葬儀場や火葬場の空き状況・僧侶のスケジュールを考慮して決めます。

とはいえ、ほとんどの場合は逝去日を含めて4日以内に火葬までするのが一般的です。ご遺体の腐敗状況などを考慮して、4日以内とされています。

ただし、ご遺体の腐敗を防止するエンバーミング処理も可能なため、必ず4日以内に火葬までする必要はありません。無理のない範囲で日取りを決めるのがよいでしょう。

※エンバーミング代は別途費用が発生します。

葬儀形式別の流れ

本章では、以下2つの葬儀形式別で流れを解説します。

- 1日葬の場合の流れ

- 火葬式(直葬)の場合の流れ

ひとつずつ見ていきましょう。

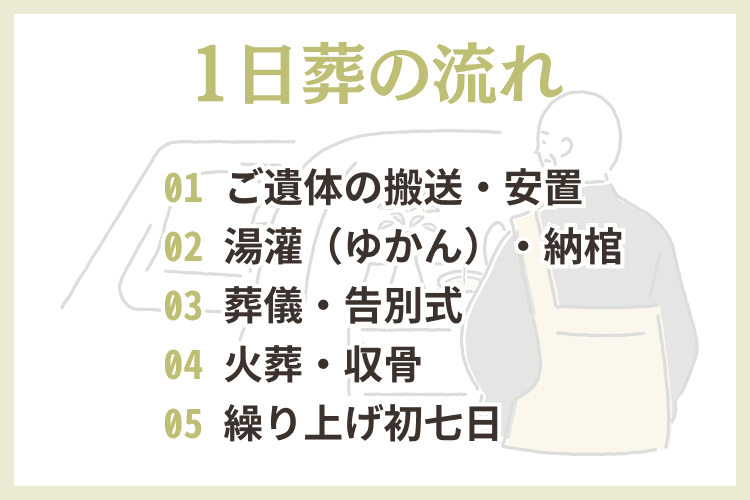

1日葬の場合の流れ

1日葬とは、通夜を執り行わずに葬儀・告別式のみ執り行う形式です。一般的に以下の流れで進みます。

| <逝去当日>

1.ご遺体の搬送・安置 2.湯灌(ゆかん)・納棺 <1日目> 3.葬儀・告別式 4.火葬・収骨 5.繰り上げ初七日 |

お通夜を省略する分、規模によっては葬儀費用が抑えられる場合があります。

火葬式(直葬)の場合の流れ

火葬式(直葬)とは、お通夜や葬儀・告別式などの宗教儀礼を執り行わず、火葬のみで終了とする形式です。火葬式(直葬)を選択した場合は以下の流れで進行します。

| <逝去当日>

1.ご遺体の搬送 2.ご遺体の安置 3.納棺 <1日目> 4.火葬・収骨 |

葬儀にかける費用を最小限に抑えられるメリットがある一方、葬儀をした実感が薄い点がデメリットです。

なお、参列者は遺族や関係の深かった親族のみのケースがほとんどです。

【関連記事】家族葬と直葬・火葬式の違いとは?費用や流れの比較とプランの選び方

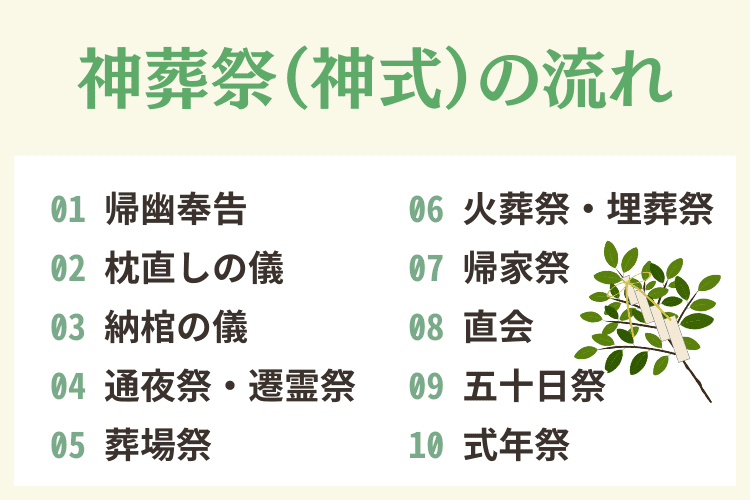

神葬祭(神式)の流れ

神葬祭とは、神道の教えにのっとって執り行う葬儀形式です。逝去から葬儀終了までは以下の流れで進みます。

| <逝去当日>

1.帰幽奉告(きゆうほうこく) 2.枕直しの儀(まくらなおしのぎ) 3.納棺の儀(のうかんのぎ) <1日目> 4.通夜祭(つやさい) 5.遷霊祭(せんれいさい) <2日目> 6.葬場祭(そうじょうさい) 7.火葬祭(かそうさい) 8.埋葬祭(まいそうさい) 9.帰家祭(きかさい) 10.直会(なおらい) <葬儀後> 11.五十日祭(ごじゅうにちさい) 12.式年祭(しきねんさい) |

上記の流れでは2日目に納骨をしていますが、近年は五十日祭に合わせるケースが増えています。

【関連記事】神式の葬儀におけるマナー・作法・流れ・仏式との違いを解説

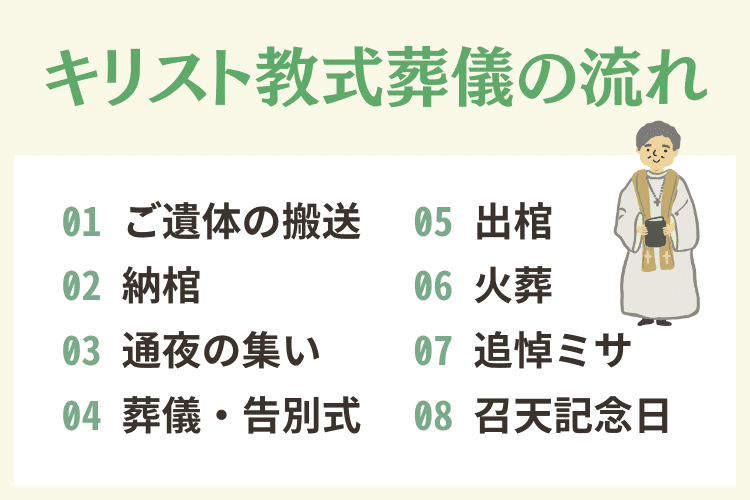

キリスト教式葬儀の流れ

キリスト教式の葬儀は教派によって異なりますが、大枠は以下の通りです。

| <逝去当日>

1.ご遺体の搬送 <1日目> 2.納棺 3.通夜の集い <2日目> 4.葬儀・告別式 5.出棺 6.火葬 <葬儀後> 7.追悼ミサ 8.召天記念日 |

流れは仏式と変わりありませんが、神父が進行する・焼香の代わりに献花をする・讃美歌を歌うなど、内容が異なります。

また、本来のキリスト式葬儀にお通夜はありませんが、日本の慣習に習って、日本のキリスト教式葬儀ではお通夜と似た儀式が執り行われます。

【Q&A】葬儀に関してよくある質問

葬儀の流れや日程に関してよくある質問をまとめました。

| Q.喪主の場合、忌引きは何日取得すれば安心ですか?

Q.葬儀にはいくら用意しておくと安心ですか? Q.宗教によって流れは異なりますか Q.北海道は本州と葬儀の流れが違うって本当ですか? |

ひとつずつ回答します。

Q.喪主の場合、忌引きは何日取得すれば安心ですか?

A.一般的な忌引きの日数は以下のとおりです。

| 故人との続柄 | 忌引き日数 |

|---|---|

| 配偶者 | 10日 |

| 親 | 7日 |

| 配偶者の親 | 3日 |

| 子 | 5日 |

| 兄弟 | 3日 |

会社の規定によって異なるため、前もって何日取得できるか確認するのがおすすめです。

【関連記事】家族葬に必要な日数は何日?喪主の場合は会社を何日休んだら良い?

Q.葬儀にはいくら用意しておくと安心ですか?

A.葬儀形式や内容によって異なりますが、北海道の費用相場は90〜150万円が相場です。

葬儀にはまとまったお金が必要なため、生前から少しずつ準備するのがおすすめです。準備する方法には、互助会や葬儀保険などがあります。

コープの家族葬でも、毎月3,000円から少しずつ準備できる「コープのつみたて制度」を用意しています。コープのポイントも貯まるお得な制度です。以下のページから詳細をご覧いただけます。

Q.北海道は本州と葬儀の流れが違うって本当ですか?

A.葬儀の流れは変わりありません。

しかし、細かな内容が異なります。代表的な例は以下のとおりです。

- 通夜に香典を持参する

- 即日返しを香典返しとし、領収書を発行する

- 葬儀後に参列者で集まって集合写真を撮る

- 火葬場まではマイクロバスで移動する

また、道南・道東の一部地域では火葬後に葬儀を行う「骨葬」と呼ばれる葬儀を行う場合もあります。

まとめ:葬儀当日や前後の流れは事前に把握しておくのが大切

逝去の翌日にお通夜、2日目に葬儀・告別式を執り行うのが一般的です。お通夜は夕方から始まり、葬儀・告別式は2日目の午前中から執り行います。

喪主や遺族は、逝去から葬儀終了までやることが多くあり、慌ただしくなるケースがほとんどです。

心を落ち着けて故人とお別れができるよう、前もって葬儀の流れを把握しておいて損はありません。

葬儀の準備・訃報連絡・その後の諸手続きなどでバタバタしないよう、本記事を参考に、喪主や遺族の動き・流れを把握しておきましょう。